- পার্থ প্রতীম দাস

প্যারি বসন্ত : ‘বাস্তববাদী হও, অসম্ভবের দাবি তোলো’

৫০ বছর আগের এই রকম এক বসন্তে, ফ্রান্সে উঠেছিল বিদ্রোহ-বিপ্লবের উতাল হাওয়া। সংগঠিত হয়েছিল দেশটির ইতিহাসের অন্যতম বড় শ্রমিক ধর্মঘট। প্রচলিত রাষ্ট্র-সমাজের ভিত্তি ধরে টান দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শ্রমিকরা দখল করে নিয়েছিলেন কারখানাগুলো। দাবি তুলেছিলেন নতুন শ্রম-সম্পর্কের। বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে শিক্ষার ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষার্থীরা। সমাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক কী, সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কী— এসব প্রশ্ন তুলে পুরো সমাজকেই ঢেলে সাজানোর স্বপ্ন ছিল অনেকের চোখে।

১৯৬০-এর দশকে বিশ্বজুড়েই দেখা গেছে বিদ্রোহ-বিপ্লবের পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্রে চলছিল নাগরিক অধিকার আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন । পশ্চিম ইউরোপজুড়ে উঠেছিল নারী অধিকার,সমকামীদের অধিকারের দাবি। শ্রমিক আন্দোলনও দানা বাঁধছিল নতুন তৎপরতার সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষ। যা স্মরণীয় হয়ে আছে প্রাগবসন্ত হিসেবে। বৈশ্বিক রাজনীতির কথা চিন্তা করলে ৬০-এর দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করা হবে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে। কিন্তু ১৯৬৮ সালের প্যারিস বিদ্রোহ এখনও ভাবিয়ে তোলে সমাজচিন্তক, পরিবর্তনকামীদের। রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণী, কর্তৃত্বপরায়নতা ও প্রাত্যহিক জীবনের নানা রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন ফ্রান্সের মানুষ।

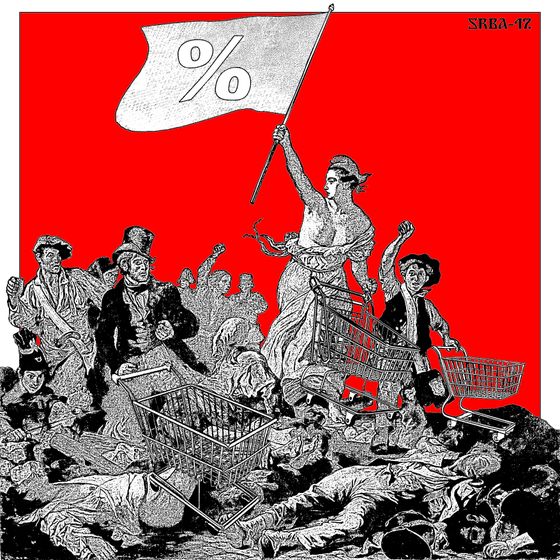

সূত্র: ম্যাজেন্টা

১৯৬৮ সালের মে মাসের শুরু থেকে ফ্রান্সে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। যার বীজটা আসলে রোপন করা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। সে বছর নঁতের বিশ্ববিদ্যালয় (Nanterre University) কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল মেয়েদের হলে ছেলে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ওপর। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদেই ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল বিশ্বাবদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীদের মনে।

১৯৬৮ সালের মার্চে ঘটে যায় আরও একটি ঘটনা। নঁতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রগতিশীল চিন্তক-সংগঠক দখল করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রশাসনিক ভবন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল রুমে একটি সভা করেছিলেন। যেখানে তাঁরা ফরাসি সমাজের শ্রেণী বৈষম্য, রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিকতা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নীতি, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রাণবন্ত তর্ক-বিতর্ক চালিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরে পুলিশ ডেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। তবে সে যাত্রা সেখানে কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি প্রকাশনা তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে পরিচিতি পায় ‘২২ মার্চের আন্দোলন’ হিসেবে।

কোনো সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও নঁতের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরে এই ‘২২ মার্চ আন্দোলন’-এর নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। বহিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে। এ নিয়ে প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েনের জের ধরে ২ মে নঁতের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন প্যারিসের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পরের দিন ৩ মে একটি প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয় সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া ও শিক্ষার্থীদের বহিস্কারের হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন।

এই স্ফূলিঙ্গই পরে রূপান্তরিত হয় দাবানলে। ৫ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দখল নিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। গড়ে উঠতে থাকে ছোট ছোট অ্যাকশন কমিটি। দেয়ালগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে স্লোগান আর ছবিতে। রাষ্ট্র-প্রশাসনের দিক থেকেও চলতে থাকে পাল্টা-প্রতিক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ায় শিক্ষার্থী ও পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীকে। একপর্যায়ে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা করার পর ১০ মে রাতে পুলিশের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে জড়ান শিক্ষার্থীরা। যে রাত পরে পরিচিত হয়েছে ‘বেরিকেডের রাত’ নামে। ১১ তারিখ সকাল থেকে আবার শুরু হয় দফায় দফায় সংঘর্ষ।

ততদিনে শিক্ষার্থীদের দাবি আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বা যৌনতার অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্র-সমাজ নিয়ে যে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জমা হয়েছিল, সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। পুরো সমাজটাই ঢেলে সাজানোর দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে রাজপথ কাঁপাতে থাকেন তাঁরা। প্যারিসের অনেক দেয়ালে দেখা যেতে থাকে এক কাব্যিক শ্লোগান: ‘বাস্তববাদী হও, অসম্ভবের দাবি তোলো।’

১০ মে’র ‘ব্যারিকেডের রাত’-এর কয়েক দিন পর থেকে ফ্রান্সের শ্রমিকরাও সাড়া দেয় শিক্ষার্থীদের আহ্বানে। লাখ লাখ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে যোগ দেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে। শুরু হয় ফরাসি ইতিহাসের অন্যতম বড় শ্রমিক ধর্মঘটের। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ট্রেড ইউনিয়নগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখার ও একটা সম্ভাব্য বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করার যাবতীয় সব চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি।

১৩ মে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করেন শ্রমিকরা। প্যারিসের রাস্তায় সেদিন একসঙ্গে হেঁটেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। গত কয়েকদিন ধরে পুলিশের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা চললেও সেদিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চলে গিয়েছিলেন দৃশ্যপটের বাইরে। প্রধানমন্ত্রী জর্জ পম্পিদ্যু (Georges Pompidou) ব্যক্তিগতভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, আটককৃতদের মুক্তি দেওয়া হবে আর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু ততদিনে জল অনেকদূরই গড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর এসব আশ্বাসে সন্তুষ্ট হওয়ার বদলে বরং আরও তৎপর হয়ে ওঠেন আন্দোলনকারীরা।

সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে সেটিকে ‘পিপলস ইউনিভার্সিটি’ নামে ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। গড়ে তোলেন অকুপেশন কমিটি অব সরবোন। প্যারিস জুড়ে গড়ে ওঠে এরকম পাঁচ শতাধিক অ্যাকশন কমিটি।

১৪ মে থেকে শুরু হয় শ্রমিকদের কারখানা দখল। নান্তেস শহরের অদূরে একটি কারখানায় ধর্মঘট শুরু করেন শ্রমিকরা। অবরুদ্ধ করে ফেলেন কর্তৃপক্ষের লোকজনদের। একই রকম ঘটনা ঘটে রুয়েন, সেইন ভ্যালি, বুলোন-বিলানকোর্ট ইত্যাদি অনেক অঞ্চলের কারখানায়। ১৫ মে প্যারিসের ন্যাশনাল থিয়েটার দখল করে সেখানে পাকাপাকিভাবে জনতার অধিবেশন বসানো হয়। চলতে থাকে সমাজবদলের নানা রূপরেখা নিয়ে নিরন্তর তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা।

১৬ মে নাগাদ দেখা যায় প্যারিস ও আশেপাশের এলাকার ৫০টি কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে চলে গেছেন। ১৮ মে নাগাদ ২০ লাখ শ্রমিক সামিল হন ধর্মঘটে। ২০ মে আসতে আসতে দেখা যায়, সংখ্যাটা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। যা ছিল ফ্রান্সের পুরো শ্রমশক্তির তিনভাগের দুইভাগ।

এই পর্যায়ে শ্রমিকদের দেওয়া হয় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আশ্বাস। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এই শ্রমিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের আশ্বাস দেন সর্বনিম্ন মজুরি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানান শ্রমিকরা। তাঁদের চোখে তখন যেন ছিল বিপ্লবের স্বপ্ন। নতুন সমাজ গঠনের অঙ্গীকার।

২৪ মে প্যারিস স্টক এক্সচেঞ্জে আগুন ধরিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান এই প্রতিষ্ঠানটিতে আগুন দেওয়ার এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত হানতে চেয়েছেন।

শিক্ষার্থী-শ্রমিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন-তৎপরতায় ভীত হয়ে রাষ্ট্রও হাঁটার চিন্তা করে ভয় দেখানোর রাস্তায়। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথা ভেবে প্রস্তুত করা হয় ২০ হাজারের বেশি সেনাসদস্যকে। অন্যদিকে শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য ২৫ ও ২৬ মে সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় একটি চুক্তি সাক্ষর করে। যেখানে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বাড়ানো হয় ২৫ শতাংশ। আর নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি করা হয় ১০ শতাংশ। কিন্তু সরকারের এই প্রচেষ্টাও বিফলে যায়। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকেন শ্রমিকরা।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে এই পুরো ঘটনায় দেখা যায় একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হিসেবে। যারা একটি সম্ভাব্য সমাজবিপ্লব ঠেকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছে শুরু থেকে। শ্রমিকশ্রেণী বা গণমানুষের পার্টি বলে বিবেচিত হলেও ১৯৬৮ সালের মে বিদ্রোহে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি দাঁড়িয়েছিল শাসকদের কাতারে। বলা যায় একরকম বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিল শ্রমিক-শিক্ষার্থীদের যৌথ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে।

শ্রমিকরা যেন ধর্মঘট ভেঙে কাজে ফিরে যান, তা নিশ্চিত করার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা। উদাহরণ হিসেবে প্যারিসের মেট্রো স্টেশনের কথা বলা যায়। সেখানে একটি স্টেশনে গিয়ে নেতারা শ্রমিকদের মিথ্যা বলছিলেন যে, অন্যান্য স্টেশনের শ্রমিকরা আবার কাজ শুরু করেছে। এই মিথ্যা তাঁরা বারবার আওড়েছেন প্রতিটা স্টেশনে গিয়ে। কিন্তু এত কিছুর পরেও নেতারা ভাঙতে পারেননি শ্রমিক ঐক্য।

পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, ২৯ মে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গল। সেদিন সকাল ১১টার পর থেকে কারো সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ না করে আত্মগোপন করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। এমনকি প্রধানমন্ত্রী পম্পিদ্যু ঘোষণা করেন যে, ‘তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।’ স্থবির হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ। সরকারের অনেক বড় কর্মকর্তাই সেসময় ভীত হয়ে পড়েছিলেন সম্ভাব্য এক সমাজবিপ্লবের আশঙ্কায়। প্রাণ হারানোর ভয়ও চেপে বসেছিল অনেকের মনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে একের পর এক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের। কিন্তু কিছুই তাদের মনমতো হচ্ছিল না।

সূত্র: মে’৬৮ পোস্টার

অবশেষে ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী পম্পিদ্যুর অনুরোধ-সুপারিশে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট দ্য গল। এর পরপরই একটা বড় র্যালি রাস্তায় নামে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে। এটি মূলত ছিল সরকার ও দ্য গলের সমর্থকগোষ্ঠী। শ্রমিকশ্রেণীর একটা বড় অংশও এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং নিজেদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কমিউনিস্ট পার্টি রাজি হয়ে যায় নির্বাচনে অংশ নিতে। ফলে ধীরে ধীরে মিইয়ে যায় একটি সমাজবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা।

আর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়ে যায় এই আন্দোলন-বিক্ষোভ-বিদ্রোহের রেশ। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে আবার কাজে ফিরতে শুরু করেন। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে রাখা শিক্ষার্থীদের বের করে দিকে সক্ষম হয় পুলিশ।

১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সের শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার অনেকের বুকেই হয়তো জমা হয়েছিল বিপ্লবের স্পৃহা। চোখে জেগেছিল নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। শেষপর্যন্ত তেমনটা হতে না পারলেও এক মাসের উত্তাল আন্দোলন পাকাপাকিভাবে কিছু পরিবর্তন এনেছিল ফরাসি সমাজে।

জুনের জাতীয় নির্বাচনে আবার গলই প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসতে পারলেও আগের মতো দমবন্ধকরা রক্ষণশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তৈরি হয়েছিল একটা মুক্ত পরিসর। ফ্রান্স অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল একটি সহনশীল-ধর্মনিরেপক্ষ সমাজ গঠনের দিকে। নারী অধিকারের প্রশ্নে এসেছিল বড় কিছু পরিবর্তন। আগে ফরাসী নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্যান্ট পরতে পারতেন না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হতো। এই বিষয়গুলো আর থাকেনি ৬৮ সালের প্যারিস বসন্তের পর।

৫০ বছর পরে এসেও প্যারিস বসন্তের স্মৃতি শিহরণ জাগায় মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোহী সত্তায়। অনেক সমালোচনা-নেতিবাচক কথাবার্তা দিয়েও স্তব্ধ করে দেওয়া যায়নি ৬৮-এর লড়াকু মনোভাবকে। এখনও সেই উত্তাল দিনগুলি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে অনেকের মনে। অনেকেই এই ভেবে আশায় বুক বাঁধেন যে, আবার এমন এক প্রজন্ম আসবে। তরুণ সেই প্রজন্ম আবার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে উচ্চারণ করবে স্পর্ধার শব্দ। চিৎকার করে বলবে, “বাস্তববাদী হও, অসম্ভবের দাবি তোলো”।

প্যারিস বসন্তের শ্লোগান-গ্রাফিতি

বিপ্লব মানে আনন্দ, বিপ্লব মানে ‘টোটাল অর্গাজম’!

আহ ! কী অদ্ভুত এক সময়ইনা কাটিয়েছেনপ্যারিসের মুক্তিকামী মানুষেরা। ৫০ বছর আগে, ঠিক এই সময়টাতেই স্বপ্নের এক সমাজ গড়ার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন তারা। ছাত্র-শ্রমিক-জনতা, এক কাতারে দাঁড়িয়ে ভাঙতে চেয়েছিলেন পুরোনো অনড়-অনায্য-অসাম্যের ঘুনে ধরা সমাজটাকে। গড়তে চেয়েছিলেন নবতর ভবিষ্যত। যেখানে সাম্যের প্রতিশ্রুতি ছিল। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ছিল।

বিপ্লব-বিদ্রোহের এক বাঁধভাঙা জোয়ার খুলে দিয়েছিল সৃজনশীলতা, কল্পনাপ্রতিভার দ্বার। অসাধারণ সব কাব্যিক স্লোগান-গ্রাফিতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ১৯৬৮ সালের প্যারিস। ‘সব ক্ষমতা চাই কল্পনার হাতে’– এই স্লোগানটি থেকেও বুঝতে পারা যায়, ফ্রান্সের তরুণ সেই প্রজন্ম কল্পনাশক্তি আর সৃজনশীলতার বিকাশকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ‘ক্রিয়া যেন স্রেফ প্রতিক্রিয়া না হয় – ক্রিয়া মানে সৃজনক্রিয়া’।

তাঁরা বলে দিয়েছিলেন, ‘নিষেধ করা মানা’! এমন কোনো বিধিনিষেধ দেওয়া যাবে না, যা কল্পনার ডানা ছেঁটে দেয়, সৃজনশীলতার পায়ে বেড়ি পড়ায়। ৬৮-র সেই ফরাসি তরুণ প্রজন্মের উদাত্ত আহ্বান ছিল, ‘যা কিছু শিখেছ ভুলে যাও, শুরু করো তোমার স্বপ্নের হাত ধরে’।

আর তাঁরা সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন ‘প্রেমে আর প্রেমে; প্রতিবাদে-প্রতিরোধে’। উপলব্ধি করেছিলেন যে, ‘যত বেশি আমি প্রেম করি, তত বেশি রচনা করতে চাই বিপ্লব; আর যত বেশি রচনা করি বিপ্লব,তত বেশি প্রেম করতে চাই আমি।’

সর্বোপরি ১৯৬৮ সালের প্যারিস বসন্ত তুলেছিল আনন্দের অধিকারের দাবি। জীবনের সুখ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন প্যারিসের শিক্ষার্থীরা। শুধু শাসন-শোষণ দিয়েই না, বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী যে মানুষের সুখ-হরণ করছে, সেটা খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন প্যারি বসন্তের তরুণরা, ‘সমস্ত সুখের বারোটা বাজানো ছাড়া বুর্জোয়াদের অন্য কোনো সুখ নেই।’

সাম্য-স্বাধীনতার দাবি তুলে আসলে সুখময়,আনন্দে পূর্ণ এক জীবনযাপনের আহ্বান এসেছিল ৫০ বছর আগের প্যারিস থেকে। স্বপ্নাতুর সেই প্রজন্মের কাছে ‘সুখ একটা নতুন আইডিয়া’ ছিল। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন,‘স্থায়ী সুখের অবস্থা’। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর আদলে তাঁরা লিখেছিলেন, ‘দুনিয়ার মজদুর– আনন্দ করো’ ‘একঘেঁয়েমি ছাড়া আমাদের হারাবার কিছুই নেই– জয় করবার জন্য রয়েছে আস্ত এক আনন্দ-পৃথিবী।’

সুখ, আনন্দ! এ-ই তো আসলে মানুষের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা। আমরা যেন তা ভুলতেই বসেছি। তাই বারবার মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরে যায় ৬৮’র প্যারিস বসন্তের দিকে। কী দুর্দান্তভাবেই না তারা বলেছিলেন এই মর্মকথাগুলো। পুরো বিশ্বের মানুষকে এক আনন্দময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, এখনও দেখাচ্ছেন।

প্যারি বসন্তের তরুণ প্রজন্ম ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল একঘেঁয়ে জীবনের জঞ্জালকে। ঘোষণা করেছিলেন, ‘এমন পৃথিবী আমরা চাই না যেখানে ক্ষুধায় না মরার গ্যারান্টি পেতে গিয়ে একঘেঁয়েমিতে মরার ঝুঁকি তৈরি হয়।’ তাঁরা বাঁচতে চেয়েছিলেন প্রতি মুহূর্তে। বলেছিলেন, ‘বাঁচার অধিকার চেয়ে বেড়িও না– বাঁচতে শুরু করো।’

শিল্পী: অনার দাউমিয়ার

সূত্র: ফেসবুক পেজ

তাঁরা চেয়েছিলেন উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ এক জীবন। আর যখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, পুরোনো সমাজটা এসবের কিছুই করতে দেবে না তখন তাঁরা লিখেছিলেন, ‘সকল প্রকার অ্যাডভেঞ্চার বিলুপ্ত করেছে যে সমাজ,তার জন্য কেবল একটা অ্যাডভেঞ্চারই বাকি– খোদ ঐ সমাজটাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়া।’

কোনো মহান কেউ এসে এমন স্বপ্নের একটা সমাজ গড়ে দিয়ে যাবে, এমন ভাবনাও প্রত্যাখ্যান করেছিল প্যারি বসন্ত। তারা আগেই বলে দিয়েছিল, ‘আমাকে মুক্ত করতে এসো না– তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব’। বিপ্লব-বিদ্রোহটা তাদের কাছে ছিল নিজ নিজ উপলব্ধির প্রশ্ন।তাই তারা উচ্চারণ করেছিল,‘বিপ্লবের মালিক কোনো অমুক কমিটি-তমুক কমিটি নয়– বিপ্লব তোমার’। কমিটি গড়ার আহ্বানও অবশ্য ছিল, ‘গড়ে তোল স্বপ্ন দেখা কমিটি’! তাঁদের কাছে ‘স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পৌঁছানোর সক্রিয় রাস্তাটুকুই [ছিল] বিপ্লব’।

আবার শুধু আত্মত্যাগ আর বলিদান দেওয়ার সেকেলে বিপ্লবের ধ্যানধারণাতেও আস্থা রাখতে পারেননি, বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি প্যারিসের তরুণরা। তারা চেয়েছিলেন বিপ্লবের প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করতে। বলেছিলেন, ‘যে বিপ্লবের জন্য দরকার আমাদের আত্মবলিদান তা আসলে আব্বুদের বিপ্লব।’ আকাঙ্ক্ষিত সমাজ আর সেই সমাজ বাস্তবে রূপ দেওয়ার লড়াই; উভয় ক্ষেত্রেই গৎবাঁধা সব ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়েছিল প্যারি বসন্ত।

উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে থাকা প্রায় সব বাক্যই নেওয়া হয়েছে সেলিম রেজা নিউটনের অচেনা দাগ বইয়ের ‘বন্ধুত্ব-বসন্ত-বিপ্লব: প্যারিস থেকে শাহবাগ’ শীর্ষক অংশ থেকে। নিউটনের লেখার কিছু অংশ নিয়েই ইতি টানি।

“খোদ বিপ্লব সংক্রান্ত মুখস্থ-যান্ত্রিক-ছকবাঁধা চিন্তাপ্যারেডের পক্ষীবুলিকে বদলে দিয়েছিল প্যারিস বসন্ত। বদলে দিয়েছিল খোদ বিপ্লবের কমনসেন্স। আমরা কি কোনোদিন ফিচেল বা রাশভারি কোনো পার্টি আমলার মুখে ভুলেও শুনেছিলাম যে বিপ্লব মানে আনন্দ? হ্যাঁ। বিপ্লব মানে আনন্দ। বিপ্লব মানে ‘টোটাল অর্গাজম’। বিপ্লব চায় পূর্ণাঙ্গ পুলকে ভরে উঠুক আমাদের যাপিত জীবন – আজ, আগামীকাল, প্রতিদিন।”

হদিস:

সেলিম রেজা নিউটনের অচেনা দাগ বইয়ে আরও বিস্তারিত আলাপ আছে প্যারিস বসন্ত নিয়ে। পৃষ্ঠা (৩৭-৪৪)। আগ্রহীরা চাইলে অনলাইনেও পড়তে পারেন এই লিংকে গিয়ে: https://goo.gl/o1x8QX

** মামুনুর রশিদের লেখা ‘ফিলিস্তিনের গান’ থেকে। পুরো কবিতা: https://arts.bdnews24.com/?p=4852

প্যারিস বসন্তের লিফলেট

সংস্কার? না; বিপ্লব? হ্যাঁ

১৯৬৮ সালের মে মাসে বিপ্লবের উত্তাল হাওয়ায় উড়ছিল প্যারিসসহ পুরো ফ্রান্স। বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী, শিক্ষার্থীসমাজের ভূমিকা কী, কিভাবে বৈষম্যমুক্ত স্বাধীন জীবনযাপন করা যায়- এমন সব প্রশ্নে-বিতর্কে তোলপাড় হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষার্থীদের ডাকে কলকারখানা বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ফ্রান্সের শ্রমিকরা। গড়ে উঠেছিল শত শত বিপ্লবী কমিটি। ওপরের লিফলেটটি তেমনই এক Revolutionary Action Committee- থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা দখল করেছিল প্যারিসের বিখ্যাত ওদেওন থিয়েটার।

আমাদের এই আন্দোলন কোনো ‘ইজম’ অনুসারী না। আমাদের কোনো তকমা নেই। আর আমরা সেটা চাইও না। আমাদের মূল কথা একটাই: বিপ্লব।

একারণেই আমাদের কোনো পতাকা নেই। ওদেওন থিয়েটারের মাথায় যে লাল পতাকাটা ঝুলছে, তার সঙ্গে কমিউনিজমের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা সতর্কতার প্রতীক মাত্র। একই রকমভাবে কালো পতাকাটাও নৈরাজ্যবাদীদের প্রতীক না। এটা দিয়ে আমরা বলতে চেয়েছি: থামো।

আমরা নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে চাই আর নিজেদের তৎপরতা জারি রাখতে চাই। বর্তমান এই সমাজের উদ্দেশে, এর সংস্কারকারীদের উদ্দেশে, ও এটাকে টিকিয়ে রাখতে যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশে আমরা বলছি: ‘যথেষ্ট হয়েছে’।

আমাদের কোনো মতবাদ নেই। আছে শুধু একটা সহজ নীতি: সমাজকে পরিচালিত হতে হবে ব্যক্তির ভালো-মন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী। এর উল্টোটা না।পরিণামে, ব্যক্তির নানা পদক্ষেপই গড়বে নতুন সমাজ।

বর্তমানে সমাজই ব্যক্তিমানুষের সব কিছুর আদল গড়ে দেয়। শেষপর্যন্ত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায় একটা উপকরণ মাত্র, যে কিনা শুধু পুঁজিবাদের দাসত্ব করে যায়- পরিণত হয় উৎপাদন ও ভোগের একটা কলকব্জায়।

শিল্পী: তাসোস আনাস্তাসিয়াও

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

সংস্কার দিয়ে (সেটা যত বড় আকারেরই হোক না কেন) এই সমস্যার গোড়ায় আঘাত করা যাবে না। খুব বেশি হলে সেই সংস্কার কয়েক মাস বা বছরের জন্য বদলাতে পারে ব্যক্তির শোষণ, বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার চেহারা। কিন্তু এরপর মানুষ আরও বেশি করে আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী শাসনে।

আমাদের যা দরকার তা হলো: এই সমাজের আমূল পরিবর্তন। এই রূপান্তরের জন্য যা-ই করতে হোক না কেন- সেটা আমাদের করতে হবে। আমাদের অন্য কোনো বিকল্প ভাবনা বা মঞ্চ নেই। কারণ আমরা বিপ্লব চাই, সংস্কার না। আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে সেই বৈপ্লবিক বাস্তবতা।পঙ্গু-অচল, বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা এই সমাজটা আমাদের ধ্বংস করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাদের বিদ্যায়তনিক জগতে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর এখন সেই কাজটা বাস্তবে করতে চান শ্রমিক, শিল্পী, দিনমজুর, চাকরিজীবীসহ সকল স্তরের জনতা। তারা এই স্বপ্ন বাস্তব করতে চান জাতীয়ভাবে। তারপর ছড়িয়ে দিতে চান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

বৈপ্লবিক বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সৃজনশীল বলে মনে করি। বিদ্যমান নানা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মাধ্যমে আমরা নতুন সেই সমাজের নানা তত্ত্বগত কাঠামো নির্দিষ্ট করতে পারি, যে সমাজে বিপ্লবের জন্ম হবে।

আমরা বর্তমানে আছি একটা প্রাক-বৈপ্লবিক সময়ে, যেটা একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক। এই স্থায়ী সংগ্রামটাই সমাজের সকল সত্যিকারের প্রগতি নিয়ে আসে। বিপ্লবের সময় এটা নিয়ে আসবে একটা ইতিবাচক বাস্তবতা। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সুনির্দিষ্ট কিছু হবে না। কারণ প্রথাগত বা প্রমাণিত বিপ্লব বলে কিছু নেই।

আর তাই আমরা বলি: ‘বিপ্লব হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী অথবা তা একেবারেই হবে না। প্রতিবাদ-আন্দোলনও একইভাবে হবে দীর্ঘস্থায়ী।’