- মনিরুল ইসলাম

The transcendence of self-estrangement follows the same course as self-estrangement.

Karl Marx

যে জীবনকে আমরা যাপন করি খুব সহজেই তার খামতি নির্দেশ করা চলে। কিন্তু সেই খামতিকে নির্ণয় ও বর্ণনায় হাজির করাটা প্রায়শই দুরূহ। এবং হামেশাই এতে ভুল হয়। কেননা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা যেমন প্রকাশ্যে থাকে না, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা থাকে পর্দা ও মুখোশের আড়ালে। অর্থাৎ শাসন ও শোষণের আচমকা যে রূপটাকে আমরা সনাক্ত করি তারও থাকে ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত দৃঢ় শেকড়। ‘আধুনিকতার বীজ বপনকারী’ ইংরেজদের শুরুতে স্বাগতমই জানিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। ক্রমেই না গোল বাঁধলো। জীবনে ঘনীভূত হলো স্বাধীনতার শর্ত। স্বরাজ ছাড়া এগোলোই না ভারতবর্ষের একেকটি দিন। তারপর স্বাধীনতা। তারপর এক অচেনা স্বাধীনতা। জনজীবনের সঙ্গে যার যোগের অংক অমীমাংসিতই রয়ে গেলো। যেই স্বাধীনতার মানে নির্ণয় করা এখনো তাই সমান দুর্বোধ্য। ইতিহাস তাই আমাদের সম্মুখে সময়ের কোনো সরলরৈখিক প্রবাহমাত্র রইলো না। হয়ে উঠলো অন্ধকার গুহাক্ষেত্র। যেখানে ধ্বনির গায়ে জড়িয়ে থাকলো অপরাপর প্রতিধ্বনি। বিম্বের গায়ে গা ঘেঁষে রইলো বিবিধ প্রতিবিম্ব। এখানে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিকে, বিম্ব থেকে প্রতিবিম্বকে আলাদা করাটাও তাই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেরই অংশ। এই পরিসরেই চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানকে নিয়ে কথা তোলেন সৈয়দ নিজার। লিখে ফেলেন গোটা একটা গ্রন্থ। ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা (২০১৭)। নিজারের আলোচনার ক্ষেত্র ছিলো ভারতশিল্পের ইতিহাস ও তার পরম্পরা; সেই পরম্পরায় নড়াইলের শিল্পী সুলতানের অবস্থান ও অবদান চিহ্নিত করেছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে ভারতশিল্পে সুলতানের অনন্য ভূমিকার তিনি তত্ত্বায়ন করেছেন।

খালি চোখে দেখলে নিজার লিখেছেন শিল্প-সমালোচনার বই। খুবই পদ্ধতিগতভাবে যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পদৃষ্টির ফারাক; দুইয়ের প্রবণতাগত তারতম্য ও অনন্যতা। উপনিবেশায়নের ফসল রূপে সনাক্ত করেছেন, ভারতশিল্পের অবমূল্যায়ণ ও তার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত ছেদ। পর্যালোচনা করেছেন ভারতশিল্পের বিউপনিবেশায়ন ও তার সংকট। ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা – নামেই অনেক কিছু আসে যায়। ‘ভারতশিল্প’, ‘উপনিবেশায়ন’, ‘সুলতান’, ‘বিউপনিবেশায়ন’ – বাংলাদেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে শব্দসমূহ মোটেই নিরীহ নয়। এদের রয়েছে সমূহ রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা। শিরোনামে যেন অনেক কথাই বলে ফেলেছেন নিজার। সেই অল্প পরিসরেই প্রকাশ লাভ করেছে তার প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ তিনি রূপায়ণ করতে যাচ্ছেন, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া ও উপনিবেশ-পরবর্তী সময়েও তার অটুট প্রভাব এবং সেই প্রভাব বলয়ে সৃষ্ট সংকটের স্বরূপ। এই ধারাবাহিকতাতেই আলোচিত হয়েছে সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা। এই সুযোগে বলে ফেলা যায়, নিজারের গন্তব্য কিন্তু সুলতান নয়। এই কথা মনে রাখার দরকার আছে। সুলতান তার উপায়। সুলতানকে আশ্রয় করে তিনি মূলত গড়ে তুলতে চেয়েছেন অনবদ্য তত্ত্বদৃষ্টি। যেই দৃষ্টিতে সম্ভব হবে গোটা বাংলা-অঞ্চলটাকেই বুঝে নেওয়া; যেই চোখে বাংলা-অঞ্চলের প্রেক্ষিতে একইসঙ্গে বিশ্বকেও নির্ণয় করা যাবে। এই কারণেই সুলতানের শিল্পে প্রকটিত বিউপনিবেশায়ন প্রবণতা নিজারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিউপনিবেশায়ন তার কাছে রোগনির্ণয়ের তত্ত্ব মাত্র থাকেনি, একইসঙ্গে হয়ে উঠেছে, বিদ্যমান অস্তিত্বের রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল নির্দেশনা।

বাংলা-অঞ্চলের বিউপনিবেশায়ন-তৎপরতা নিজারের তত্ত্বালোচনার ভরকেন্দ্র। বর্তমান আলোচনাটির লক্ষ্যও তাই, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে প্রস্ফূটিত, তার বিউপনিবেশায়ন চিন্তার রূপরেখা প্রণয়ন। সেই সুবাদে তার চিন্তার স্বাতন্ত্র্যও যথারীতি উন্মোচিত হবে। নিজারের প্রস্তাবনা বোঝার ক্ষেত্রে কতোগুলো ধারণা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাটা জরুরি। এই যেমন আত্মসত্তা ও অভিমুখিতার প্রত্যয়। তিনি প্রয়োগ করেছেন বিচ্ছেদায়ন, দ্বি-বিচ্ছেদায়ন ও দ্বৈতচিত্তের ধারণা। প্রত্যয়গুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক যোগটা ধরতে না পারলে উপনিবেশায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অভিমুখিতা থেকে কীভাবে আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন ও দ্বি-বিচ্ছেদায়ন ঘটেছে; কীভাবে এর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে দ্বৈতচিত্তের ও সেই প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে নানাবিধ সংকট, তা বোধগম্য হওয়া কঠিন। এই রূপরেখাটি না বুঝলে নিজারের বিউপনিবেশায়ন চিন্তাকে অপরাপর ডিকলোনাইজেশন সম্পর্কিত প্রস্তাবনা থেকে আলাদা করাও মুশকিল। তাই উপর্যুক্ত ধারণাসমূহকে বর্তমান আলোচনায় স্বতন্ত্র পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন কোনো বিচ্ছিন্ন আলাপ নয়। সারা পৃথিবীতেই ডিকলোনাইজেশন এখন আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভিন্ন রূপ ও স্বরে সংঘটিত হচ্ছে এই আলোচনা। এইসব আলোচনার মধ্যেকার সম্পর্কের পারস্পরিক ছকটিও সোজাসাপ্টা নয়। বৈশ্বিক পরিসরে সংঘটিত ডিকলোনাইজেশন সংশ্লিষ্ট আলাপালোচনার নজির এখানে টানা হয়েছে; চেষ্টা করা হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটেই নিজারকে বোঝার।

ডিকলোনাইজেশন

আলজেরিয়ায় কলোনাইজেশনের সঙ্গে ‘decolonisation’ টার্মটি নানাভাবেই জড়িত। আমরা তো জানিই, আলজেরিয়ার বিপ্লব-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাদে ফানো (Frantz Fanon) কেমন দারুণভাবে গড়ে তুলেছেন নিজেকে। তার The Wretched of the Earth– গ্রন্থেই ডিকলোনাইজেশন নিয়ে তাকে সোচ্চার হতে দেখি। মজার ব্যাপার হলো, ফরাসি ভাষায় লেখা এক নিবন্ধে, ১৮৩৬ সালে, ‘decolonisation’ শব্দটিকে প্রথমবারের মতো পাওয়া যায়; এবং নিবন্ধটির নাম ছিলো ‘Decolonization of Algiers’; সাংবাদিক হেনরি ফনফ্রেড (Henri Fonfrède) এর রচয়িতা। এতে উত্তর আফ্রিকায় জারি থাকা ছয় বছরের ফরাসি দখলদারিত্বের অবসান কামনা করেছিলেন তিনি। ১৮৩৮ সালে ফরাসি দখলদার রাষ্ট্র এই ভূখণ্ডটিরই নাম রাখে আলজেরিয়া। আর আমরা তো দেখেছিই, আলজেরিয়ানদের মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে ‘ডিকলোনাইজেশন’ বর্গটিকে সংহতকরণে ভূমিকা রেখেছে। টড শেপার্ড (Todd Shepard) মনে করিয়ে দেন, ‘What has gone unremarked is that French efforts to end the Algerian Revolution gave birth to the notion that the historical category of “decolonization” was a casual force with an all but irresistible momentum.’ (Shepard, 2006: 5)।

১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের ও ইউরোপের লিবারেল এন্টিকলোনিয়ালিস্টদের লেখাপত্রে ‘ডিকলোনাইজেশন’ টার্মটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নয়া সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বদলে যায় পরিস্থিতি। রদ হয়ে যায় এর ব্যবহার। এক-রকম গায়েবই হয়ে যায় শব্দটি। তারপর সেই ১৯২০ সালের শেষ দিকে, কতিপয় সমাজতাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট, শব্দটিকে পুনরায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। দুই অর্থেই তারা টার্মটিকে ব্যবহার করেছেন। এক, এর দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার কী উপায়ে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত বিপ্লবকেই আরও ত্বরান্বিত করছে। দুই, সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদী রূপান্তরকে তারা চিহ্নিত করেছিলেন পশ্চিমা শক্তির আসন্ন পতন হিসেবে (Shepard, 2021)। শেপার্ড মানবেন্দ্র নাথ রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এম এন রায় নাকি বিশের দশকে ‘decolonisation’ শব্দটি ব্যবহার করা সেই কমিউনিস্টদের একজন। শেপার্ডের কথাসূত্রে, মানবেন্দ্র নাথ রায় ১৯২৬ সালে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের ব্যাপারে ব্রিটিশদের ছাড় দেওয়ার নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তার The Future of Indian Politics গ্রন্থে, ‘decolonisation’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (Shepard, 2006: 5)। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে ‘decolonisation’ শব্দটির ব্যবহার আবিষ্কার করা গেলো না। পাওয়া গেলে, আমাদের নিজেদেরই একজন ঠিক কী অর্থে ও কোন পরিপ্রেক্ষিতে টার্মটি প্রয়োগ করেছিলেন, অন্তত এটুকু জানার সরাসরি সুযোগটা হতো।

শেপার্ড জানাচ্ছেন, ১৯২৭ সালের ১৪ জুন, বেলজিয়ান স্কলার হেনরি রলিনের (Henri Rolin) বক্তৃতার উপরে লেখা এক প্রতিবেদনে, প্রথমবারের মতো, লন্ডনের Times -পত্রিকায় ‘decolonisation’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রলিনের বক্তৃতার টাইটেল ছিলো ‘Development of Colonies: Native Advance to Self-Government’ । শেপার্ড গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, এই দুই ক্ষেত্রেই ‘ইনডিপেনডেন্স’ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি (Shepard, 2021)। যদিও পরবর্তীতে আমরা এই অর্থেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করবো। এটা ঘটে ১৯৫০ সালের দিকে। যেই সময়ে ইউরো-আমেরিকান স্কলাররা, পলিটিশিয়ানরাও, কোনো ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তন বোঝাতে – দ্বিধার সঙ্গে হলেও – ‘ডিকলোনাইজেশন’ টার্মটিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ইউরোপীয় স্কলারদের মধ্যে ডিকলোনাইজেশনের এই পুরোনো তর্ককে পুনরায় চালু করেন মরিৎজ জুলিয়াস বন (Moritz Julias Bonn)। এই কারণে, ভুল করে অনেকেই মরিৎজ বনকেই টার্মটির প্রবর্তক বলে মনে করেন (Shepard, 2021)।

বন একজন জার্মান-ইহুদি সমাজবিজ্ঞানী। অর্থনীতিবিদও। নাৎসিদের খপ্পর থেকে বাঁচতে যিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে। সেখানে তিনি পড়াতেন। ১৯৩২ সালে ‘Imperialism’ সম্পর্কিত তার একটি লেখা Encyclopedia of the Social Sciences -এ স্থান পায়। সেখানেই তিনি ‘decolonisation’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তিনি মূলত কী বোঝাতে চেয়েছিলেন – তা পরিষ্কার হতে আরও একটু সময় লাগে। ১৯৩৮ সালে তার The Crumbling of Empire. The Disintegration of World Economy গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যেখানে ‘ডিকলোনাইজেশন’ টার্মটিকে তিনি বিস্তারিত অর্থে ব্যবহার করেন। বন প্রায়ই সেখানে ‘counter-colonialism’ -এর সমার্থক হিসেবে শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নতুন এই পরিভাষাটি দিয়ে তিনি মূলত এক-ধরনের তৎপরতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; যা দ্বারা প্রকাশ লাভ করেছিলো উপনিবেশিত জনগণের সংগ্রাম; যেই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো ঔপনিবেশিক শক্তিকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই। এর দ্বারা বন একইসঙ্গে এক-ধরনের বৈশ্বিক অগ্রগতিকেও নির্দেশ করেছিলেন যা ঔপনিবেশিক সামাজ্যের আসন্ন পতনকেই বরং সূচিত করেছে। তার গ্রন্থের সাব-টাইটেলটিই অবশ্য এই ইঙ্গিত দেয় (Rothermund, 2006: 1)। বন কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার পরও – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত – শব্দটি এক-রকম অচেনাই রয়ে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ফরাসি এথনোলজিস্ট হেনরি ল্যাবারের (Henri Labouret) Colonisation, colonialism, decolonization গ্রন্থটি। এটিই সেই প্রথম বইটি যার শিরোনামেই ছিলো ‘ডিকলোনাইজেশন’। তবুও ইংরেজিতে এটি একটি টেকনিকেল শব্দ হিসেবে রয়ে যায়। খুব বেশি ব্যবহৃতও হতো না। লন্ডনের Times পত্রিকায় ‘decolonisation’-কে দ্বিতীয়বারের মতো দেখা যায় ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৯ সালে একইসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয়বারের মতো একে পাওয়া যায় New York Times পত্রিকায় (Shepard, 2021)। ১৯৬০ সালের পর থেকেই মূলত ‘ডিকলোনাইজেশন’ শব্দটির স্বাভাবিক প্রয়োগ শুরু হয়েছে (Kennedy, 2016: 2)।

ডিকলোনাইজেশনের বিভিন্ন স্বর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে, সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তন বোঝাতে ইউরোপ-আমেরিকাতে ‘ডিকলোনাইজেশন’ শব্দটির চল হয়। অক্সফোর্ড অভিধানে এই অর্থটিই ঠাঁই করে নেয়। ফলে ইউরোপীয় অভিধানে ডিকলোনাইজেশনের অর্থ দাঁড়িয়েছে: অধীনস্ত কলোনি থেকে শাসন-ক্ষমতার অপসারণ; সাবেক কলোনির রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। সেই অর্থেই, একে ক্ষমতা-হস্তান্তর বললেও অর্থের কোনো বিকৃতি ঘটে না (Kennedy, 2016: 1-2)। ছবিতে আমরা যেমন দেখি: ঔপনিবেশিক আমলারা উপনিবেশিত জাতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতার বিলি-বন্টন করছেন। দু’জনের মুখেই টসটসা হাসি। যেই সুবাদে, ডিকলোনাইজেশন হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী-সময়ে সাবেক উপনিবেশিত রাষ্ট্রসমূহের, ঔপনিবেশিক শাসনাপসারণের দ্বারা, নতুন-নতুন জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করার ঘটনা। এই প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহের অধীনতা থেকে এক-রকম শান্তিপূর্ণ উপায়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বাধীন হয়েছে প্রায় শ’খানেক জাতি-রাষ্ট্র। এইসব রাষ্ট্রেরই পরিচয় জ্ঞাপিত হয়েছে ‘তৃতীয় বিশ্ব’ বলে। এখন কথা হলো, অক্সফোর্ডের অভিধানে ‘ডিকলোনাইজেশন’ শব্দটিকে যেরকম শান্তিপূর্ণ অর্থে পাওয়া যায়, বনের মাথায়ও কিন্তু অনুরূপ অর্থ এটি বহন করতো না। এটি স্মরণে রাখা চাই। এটি মনে রাখলে ডিকলোনাইজেশনের বিভিন্ন স্বর বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

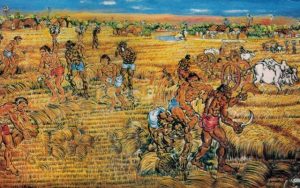

শিল্পী: এস. এম. সুলতান

উপর্যুক্ত আভিধানিক অর্থ ধরে এগোলে ডিকলোনাইজেশনকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান বলেই বর্ণনা করতে হয়। যে প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটান দেশসমূহ, দখলে থাকা, উপনিবেশগুলো থেকে তাদের কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়েছে। এই কর্তৃত্ব সরানোর ঘটনাই কারো কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-হস্তান্তর; কারো কাছে বা নাম নিয়েছে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই সূত্রে আমেরিকা ও আলজেরিয়া এই দুইয়ের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিই ডিকলোনাইজেশন। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীন হওয়া আর আলজেরিয়ার স্বাধীন হওয়া তো এক-রকম বিষয় নয়। একই ছাঁটে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়াকে বুঝতে গেলেও বড়ো বিপদ আছে। ডেইন কেনেডি ((Dane Kennedy), উপর্যুক্ত অর্থ মোতাবেক, গোটা বিশ্বে সংঘটিত ডিকলোনাইজেশনকে কয়েকটি প্রবাহে ভাগ করেছেন। এই সুবাদেই তার বর্ণনায় স্থান করে নিয়েছে নতুন বিশ্ব, পুরোনো বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের ধারণা; এবং এভাবেই তিনি নির্দেশ করেছেন, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বাহিত, ডিকলোনাইজেশনের একাধিক স্রোতধারা; যেই স্রোতসমূহ একে একে গড়ে তুলেছে বিশ্বের বর্তমান মানচিত্র। তাকে উদ্ধৃত করছি:

Global clashes between empires had generated several prior waves of decolonization. The first occurred in the New World between 1776 and the 1820s, the second in the Old World between 1917 and 1920s. The collapse of the Soviet Union after 1989 constituted, in turn, a fourth wave. Like the decolonization of the Third World, these other waves resulted in the fragmentation of some empires, the expansion and reconstitution of others, and the rise of new states… (Kennedy, 2016: 5)

ডিকলোনাইজেশনের এই গেলো একটি ব্যাখ্যা – সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তন। এই ব্যাখ্যারই আমরা দুইটি পিঠের সন্ধান পাবো। ইউরোপ যাকে বর্ণনা করবে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-পরিবর্তন বলে; এশিয়া ও আফ্রিকার ইতিহাসবিদদের কাছে তা-ই হবে তাদের মুক্তিসংগ্রাম। অর্থাৎ রাজনীতিক মানদণ্ডে ডিকলোনাইজেশন বুঝতে গেলে দুইটি পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা মিলবে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেখানেই হোক, ডিকলোনাইজেশনের এই বিশেষ চরিত্রটি রয়েছে, যা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত (আমীনুর, ২০১১: ৩৯, ৪৩)। অবশ্য ডিকলোনাইজেশন না ঘটলে উপনিবেশিত ভূখণ্ডসমূহের জাতীয়তাবাদী আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গই-বা আসছে কোথা থেকে! ফলে তা একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটান দেশ কর্তৃক ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ও সাবেক উপনিবেশিত ভূখণ্ডসমূহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম; এদের একটি ব্যাখ্যা অপরটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এভাবেই ডিকলোনাইজেশন শব্দের প্রয়োগে এক-ধরনের দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি হয়। একই শিরোনামে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে দুইটি পরস্পরবিরোধী স্বর।

ডিকলোনাইজেশনের সংগ্রামী পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হলেন ফানো। আলজেরিয়ায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন উপনিবেশায়নের ভয়াল রূপ। দেহগত পীড়ন ছাড়াও যেখানে কার্যকর ছিলো ভয়াবহ মানসিক সন্ত্রাস। পেশাগত পরিচয়ে ফানো ছিলেন একজন মনোচিকিৎসক। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশায়নের কারণে সৃষ্ট মানসিক ক্ষয়সমূহ তার নজর এড়ায়নি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, উপনিবেশায়নের বর্ণবাদী ও সহিংস চরিত্র; একজন উপনিবেশিতের হীনমন্য হয়ে বেড়ে ওঠার হেতু; এবং তার পরিচয়গত সংকটের উৎস। একজন কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে ফানো নিজেই বেড়ে উঠেছেন ফরাসি বর্ণবাদী আধিপত্যের বিপরীতে। হিংস্রতা ও সন্ত্রাসই তার কাছে ঔপনিবেশিকতার স্বরূপ। ফলে ডিকলোনাইজেশনও তার কাছে নির্ঝঞ্ঝাট কোনো প্রক্রিয়া ছিলো না। তার মতে, কলোনাইজেশন যেমন সহিংসতাকে বেছে নিয়েছিলো হাতিয়ার হিসেবে, তেমনি ডিকলোনাইজেশনেও অনিবার্য এই সহিংসতার ভূমিকা। তাই ডিকলোনাইজেশন, ফানোর চোখে, দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মুখ সমর; যে দুই পক্ষ প্রকৃতিগতভাবেই একে অন্যের প্রতিপক্ষ। খুবই বলিষ্ঠ স্বরে তিনি লিখেছেন:

National liberation, national renaissance, the restoration of nationhood to the people, commonwealth: whatever may be the headings used or the new formulas introduced, decolonization is always a violent phenomenon. … Decolonization is the meeting of two forces, opposed to each other by their very nature… The naked truth of decolonization evokes for us the searing bullets and bloodstained knives which emanate from it. For if the last shall be first, this will only come to pass after a murderous and decisive struggle between the two protagonists. (Fanon, 2001: 27-28)

উপনিবেশায়নকে ফানো সনাক্ত করেছেন ‘সিস্টেম অব নেগেশন’ হিসেবে। তিনি দেখান, কীভাবে ‘অপর’-এর সম্ভাবনাকে সেখানে পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। কীভাবে ‘অপর’-এর মানবিকতার প্রতি সেই প্রক্রিয়ায় বিরাজ করেছে কেন্দ্রীভূত তাচ্ছিল্য। সতর্ক করেছেন তিনি, উপনিবেশিতদের কেবল ডমিনেটেড হিসেবে বুঝলেই চলবে না। হিসাব থেকে তাহলে মেলা কিছু বাদ পড়ে যাবে। ভুল হবে হিসাব। উদাহরণ দিয়ে তিনি পরিষ্কার করেছেন বিষয়টা। জার্মানদের দ্বারা ডমিনেটেড অবস্থায় ফরাসিরা মানুষই ছিলো। ফরাসিদের দ্বারা ডমিনেটেড অবস্থায়ও মানুষ গণ্য হয়েছিলো জার্মানরা। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় একজন আলজেরিয়াবাসীর মানুষ হিসেবে কানা কড়ি মূল্য ছিলো না। উপনিবেশকেরা তাদের মানুষই মনে করেনি (Fanon, 2001: 201-2)। ফানোর এই নির্ণয় উপনিবেশিত অন্যান্য ভূ-খণ্ডসমূহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মুক্তির লড়াই অথবা ক্ষমতার হাসিখুশি পালাবদলের চিহ্ন দিয়ে ডিকলোনাইজেশনের সীমানা আঁকলেও কিছু বাকি থাকবে। কেননা, এর অপরাপর খুঁটিও তো রয়েছে, যার সাপেক্ষে এমনকি গড়ে ওঠেছে স্বতন্ত্র অ্যাকাডেমিক পরিসর। কলোনাইজড মানসিকতাকে ডিকলোনাইজ করার কাজে অনেক তাত্তি¡কই এখন ব্যস্ত সময় পার করেন। এটি হয়ে ওঠেছে তাদের মনোযোগের কেন্দ্র। সংস্কৃতির হাইব্রিডিটি নিয়ে এখন বিদ্যায়তনিক পরিসরে চলে জোরদার তর্ক। জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে ক্ষমতা-চর্চার ওতপ্রোত সম্পর্ক এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার। মূলত এই সকল আবহেই ‘পোস্ট-কলোনিয়ালিজম’ ক্যাটেগরিটি জমাট বেঁধেছে (Rothermund, 2006: 2)। অ্যাশক্রফট (Bill Ashcroft), গ্রিফিথস (Gareth Griffiths) ও টিফিন (Helen Tiffin) ডিকলোনাইজেশনকে ভিন্নভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাদের নির্দেশিত পরিচয়ে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার রূপ ও শর্ত নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঠিক কীভাবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা বাস্তবায়িত হয়, আরও বাড়িয়ে বললে, যতো উপায়ে এটি কাজ করে তাকে চিহ্নিত করাই যেন ডিকলোনাইজেশন। এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কোন ছদ্মবেশে, কোন দলের কাঁধে সওয়ার হয়ে, ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব জারি থাকে তা সনাক্ত করাও এর কাজ। তারা লিখেছেন:

Decolonisation is the process of revealing and dismantling colonialist power in all its forms. This includes dismantling the hidden aspects of those institutional and cultural forces that had maintained the colonialist power and that remain even after political independence is achieved. (Ashcroft, Griffiths & Tiffin , 2001: 63)

অর্থাৎ ডিকলোনাইজেশন প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর সূত্র; এবং তাত্তি¡কেরা এই পরিসরেই ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের অচেতনকে প্রকাশ করবেন; তারা বর্ণনা করবেন, ঔপনিবেশিক ক্ষমতাজালের জটিল সব নকশা; ফাঁস করে দেবেন, ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্তে¡র সঙ্গে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সব গোপন সম্পর্ক। ডিকলোনাইজেশন এভাবে পদ্ধতিগত রূপ নেয় যা দ্বারা অনাবৃত হয় ঔপনিবেশিক চিন্তার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া; উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক; খোলাসা হয় একের কর্তৃক অপরের গ্রহণ-বর্জন ও উপস্থাপনের জটিল রাজনীতি। এটি ডিকলোনাইজেশনের আরেকটি স্বর। এটি স্বতন্ত্র আরেকটি পরিসর গড়ে তোলে। যেই পরিসরে ঔপনিবেশিকতাকে বিভিন্ন উপায়ে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই সূত্রেই আলবেয়ার মেমি (Albert Memi) ও এডওয়ার্ড সায়িদের (Edward Said) পর্যালোচনাসমূহকে ডিকলোনাইজেশন তৎপরতা হিসেবে পাঠ করা চলে।

মেমি যেমন নির্ণয় করেছেন, উপনিবেশক কর্তৃক উপনিবেশিতের বৈষম্যপূর্ণ নির্মাণ-প্রক্রিয়া। ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের একজন উপনিবেশক তার যে ছবিটা টাঙিয়ে রাখেন তা দেখে ভুরু কুঁচকিয়ে তিনি বলে উঠেন, ‘আমাদের মজাই লাগে।’ ‘উঁচা-লম্বা এক পুরুষ। সূর্যের তাপে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী চেহারা। শক্ত চোয়াল। পায়ে ওয়েলিংটন বুট। বেলচায় ভর দিয়ে চেয়ে আছে দিগন্তের পানে।’ বাহ্! মেমি লিখছেন : ‘যখন সে সমরে নিয়োজিত নয়, আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই সে নিঃস্বার্থে সেবা করে চলেছে মানবজাতির। ছুটে যাচ্ছে পীড়িতের পানে। অন্ধজনে দিচ্ছে আলো। বিলিয়ে বেড়াচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানসমগ্র। অথবা সাহসী এক পর্যটকের চেহারা তার। সে একজন পাঞ্জেরী’ (Memi, 2003: 47)। অন্যদিকে, উপনিবেশকদের দৃষ্টিতে ‘উপনিবেশিতেরা মারাত্মক অলস!’ একজন, কোনো একটি দল, নাকি একসঙ্গে সবাই অলস! উত্তর- ‘গোষ্ঠীসুদ্ধা অলস। গতরখাটা কামলা থেকে শুরু করে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার সবাই অলস। অলসতা উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বভাব। সারাদিন তারা যা-ই করুক না কেন, দিনশেষে সবাই অলস তারা। এটি তাদের মজ্জাগত স্বভাব’ (Memi, 2003: 124-25)। আর উপনিবেশকেরা! তা তো আগেই ব্যক্ত হয়েছে। ‘তারা সাহসী। তারা উদ্যমী। তাদের দমের অভাব নেই।’ আসলে বাস্তবের সঙ্গে উপনিবেশকদের এই সকল বানানো ছবির মিল অন্বেষণ করাটা একদম নিরর্থক। মেমি ঠিকই এই ধরনের পরিচয় নির্মাণের গুমর ফাঁস করেছেন। তিনি লিখেছেন:

Whenever the colonizer states, in his language, that the colonized is a weakling, he suggests thereby that this deficiency requires protection. From this comes the concept of a protectorate. It is in the colonized’s own interest that he be excluded from management functions, and that those heavy responsibilities be reserved for the colonizer. Whenever the colonizer adds, in order not to fall prey to anxiety, that the colonized is a wicked, backward person with evil, thievish, somewhat sadistic instincts, he thus justifies his police and his legitimate severity. (Memi, 2003: 125-26)

উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জীবনে-আচরণে-কর্মতৎপরতায়, উপনিবেশকেরা কেবল খুঁজে পেয়েছে ঘাটতি আর ঘাটতি। ‘উপনিবেশিতেরা দুর্বল; তারা ম্যানেজমেন্ট জানে না; তাদের রুচিবোধ নেই; তারা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে জানে না। তাই তাদের রক্ষাকর্তা আবশ্যক; এবং ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই রক্ষাকর্তার ভূমিকাই পালন করে চলেছেন। আখেরে এতে উপনিবেশিত জনগণেরই লাভ।’ উপনিবেশক তার নিজেকে যে কায়দায় হাজির করেছে, পাশাপাশি যে পুত্তলিকা দাঁড় করিয়েছে উপনিবেশিতের, তা মূলত একই ঔপনিবেশিক ধাতুতে গড়া। মেমি দেখলেন, উপনিবেশক কর্তৃক উপনিবেশিতদের এই ধরনের আজগুবি-বানোয়াট পরিচয় নির্মাণের পেছনে মেলা গোপন সুবিধা রয়েছে। শুধু তাই নয়, উপনিবেশিতদের বর্ণনা করার জন্য উপনিবেশকেরা এ-পর্যন্ত যতো যতো ক্যাটেগরি উদ্ভাবন করেছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই এই একই বিশ্লেষণ খাটে (Memi, 2003: 125)। অর্থাৎ, যে কোনো প্রকারে ঔপনিবেশিক শাসনকেই তা বৈধ প্রতিপন্ন করেছে।

এডওয়ার্ড সায়িদ তেমনি তার বিখ্যাত Orientalism গ্রন্থে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডকে নির্মিত প্রাচ্য সম্পর্কিত ডিসকোর্সসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। সায়িদের পর্যালোচনায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে প্রাচ্য সম্পর্কিত যাবতীয় পশ্চিমা জ্ঞান। তিনি দেখান, জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রাচ্যকে বর্ণনা করার সময়, কীভাবে পশ্চিমারা তাদের বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। তার মতে, আঠারো শতকের শেষ থেকে পশ্চিমা কর্তৃত্বে সংঘটিত এই প্রাচ্যবাদী তৎপরতায় কৌশলগত কারণেই সংরক্ষিত হয়েছে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব। সায়িদ দেখান, প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্সসমূহে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের যে সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে, কীভাবে প্রতীচ্য সেখানে বরাবর ছিলো কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। যার দরুন, কেন্দ্রের সুবিধাজনক অবস্থান তার জন্য ছিলো এক-রকম পূর্বনির্ধারিত (Said, 1979: 7)। সায়িদকে উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়:

Under the general heading of knowledge of the Orient, and within the umbrella of western hegemony over the Orient during the period from the end of the eighteenth century, there emerged a complex Orient suitable for in the academy, for display in the museam, for reconstruction in the colonial office, for theoretical illustration in anthropological, biological, linguistic, racial and historical theses about mankind and the universe, for instances of economic and sociological theories of development, revolution, cultural personality, national or religious character. Additionally, the imaginative examination of things Oriental was based more or less exclusively upon a sovereign Western consciousness out of whose unchallenged centrality an Oriental world emerged, first according to general ideas about who or what was an Oriental, then according to a detailed logic governed not simply by empirical reality but by a battery of desires, repressions, investments, and projections. (Said, 1979: 7-8)

সায়িদকে বড়ো করে উদ্ধৃত করার কারণ আছে। বিশেষ করে Orientalism, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তার এই গ্রন্থটি ব্যাপক জ্ঞান-জাগতিক সাড়া জাগায়। এর প্রভাবে বিদ্যায়তনিক পরিসরে কলোনিয়াল ডিসকোর্স ও পোস্টকলোনিয়াল স্টাডিজের কদর বেড়ে যায়। সায়িদ আসলে জোরের সঙ্গে- তার এই গ্রন্থে- যে জিনিসটা দেখাতে পেরেছিলেন তা হলো, ‘প্রাচ্য’ আসলে পশ্চিমেরই প্রোডাকশন। এতেই উদাম হয়ে পড়ে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের অচেতন, একইসঙ্গে যা অনাবৃত করে দেয় উপনিবেশায়নেরও জ্ঞানতাত্ত্বিক নকশা।

ডিকলোনাইজেশনের আরেকটি স্বর আমরা খুঁজে পাবো নগুগির (Ngugi Wa Thion’o) চিন্তায়। ফানোর মতো নগুগিও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথা বলেন। তিনি বেছে নিয়েছেন, ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর। তার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, জীবন-যাপনে ও চিন্তায়, ঔপনিবেশিক ভাষার প্রভাব। ঔপনিবেশিক ভাষা ও সাহিত্য উপনিবেশ-পরবর্তী সময়েও কীভাবে মনোজাগতিক উপনিবেশায়ন জারি রাখে, তা-ই সনাক্ত করেন নগুগি। তার মতে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে উপনিবেশিত জনগণ তাদের – ভাষা, নাম-ধাম-পরিচয় ও পরিবেশ, সংগ্রামী ঐতিহ্য – সবকিছুকেই অপছন্দ করতে শেখে। নিজেদের তারা আবিষ্কার করে এক-ধরনের ঘাটতির মধ্যে। পরিত্যক্ত, অনুর্বর এক নিজস্ব জমিনে; এবং এই হীনমন্যতা সারিয়ে তোলার অদ্বিতীয় দাওয়াই হিসেবেও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকেই তারা খুঁজে পায়। নগুগি বলেন, এভাবেই জন্ম নেয় এক-ধরনের নয়া-উপনিবেশবাদ (Ngugi, 2007: 3)। খানিকটা তাকে উদ্ধৃত করা যাক:

The effect of a cultural bomb is to annihilate a people’s belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities and ultimately in themselves. …It even plants serious doubts about the moral rightness of struggle. Possibilities of triumph or victory are seen as remote, ridiculous dreams. The intended results are despair, despondency and a collective death-wish. Amidst this wasteland which it has created, imperialism presents itself as the cure and demands… (Ngugi, 2007: 3)

কোনো অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্যে সেই ভূখণ্ডের সংগ্রামী চেতনা নিহিত থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ভাষা সেই বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনা ধারণে সম্পূর্ণ অপারগ; বরং দেশি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যে পারস্পরিক নিবিড় যোগ ও প্রতিরোধী স্পৃহা গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক ভাষা তা ধ্বংস করে দেয়। ঔপনিবেশিক ভাষা ও সাহিত্য গড়ে তোলে উপনিবেশিত মন। নগুগি তার বইটার নাম রেখেছেন, Decolonising the Mind। সাব-টাইটেলে লিখেছেন, ‘the politics of language in African literature’। অর্থাৎ, সচেতনভাবেই তিনি বেছে নিয়েছেন ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর।

শিল্পী: এস এম সুলতান

এভাবেই সময়ের পরিক্রমায় ডিকলোনাইজেশনের বহুবিধ স্বর সৃষ্টি হতে থাকে। তাছাড়া, একটি স্বর থেকে অপরাপর স্বরসমূহ এতোটাই পৃথক হয়ে যায় যে এদেরকে আর ঢালাওভাবে বর্ণনা করা চলে না। স্থানভেদেও এর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি কোনো একটি দেশের গণ্ডির ভেতরেই আলাদা হয়েছে এর স্বরসমূহ। প্রসেনজিৎ দুয়ারা (Prasenjit Duara) চিনের উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। তার মতে, চিনকে যেমন পশ্চিমা সংস্কৃতিকে মোকাবিলাই করতে হয়নি। কেননা, পশ্চিমা শক্তি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের শামিল হতে হয়েছিলো কঠোর লড়াইয়ে। যার ফলে আলাদাভাবে মন ও মগজকে ডিকলোনাইজ করার প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি। আর চিন যদি কমবেশি কলোনাইজড হয়েই থাকে, প্রসেনজিৎ লিখছেন, তবে তা এশীয় শক্তি জাপানের দ্বারাই হয়েছিলো। যে কারণে, চিনের ডিকলোনাইজেশন তৎপরতায় ভিন্নতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ডিকলোনাইজেশনের বিভিন্নতা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন, এমনকি প্রক্রিয়া হিসেবেও একে সর্বদা এক-রকমভাবে বোঝা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে ডিকলোনাইজেশন মূল্যায়িত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (Prasenjit, 2004: 2)।

জ্ঞানতাত্তি¡ক পরিসরে কোনো ধারণাই স্থির নয়। ডিকলোনাইজেশনের বেলায়-ই বা সেই নিয়ম খাটবে না কেন! মিগনোলো (Walter D. Mignolo) ও ওয়ালশ (Catherine E. Walsh) বলেছেন ডিকলোনিয়ালিটির কথা। তাদের চিন্তায় প্রস্ফূটিত হয়েছে ডিকলোনাইজেশনের দার্শনিক স্বর। ডিকলোনিয়ালিটি বলতে গভীরার্থে তারা চিন্তা করার ধরন-ধারন ও জানাবোঝার সমগ্র প্রক্রিয়াটিকেই নির্দেশ করেছেন। তাদের কাছে এটি অস্তিত্বশীল হওয়ার উপায়। এক-ধরনের কর্মযোগ। ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের যা এক যুগপৎ প্রক্রিয়া। তাদের মতে, ডিকলোনিয়ালিটি বৈশ্বিক পুঁজি ও পশ্চিমা আধুনিকতার সঙ্গে পরস্পর বিজড়িত ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ও শ্রেণিগত সম্পর্ক নির্ণয় করে। এর দ্বারা নির্ণীত ও প্রতিহত হয় বিষম ঔপনিবেশিক সম্পর্ক। এই অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক কীভাবে সমগ্র জীবনকেই নিয়ন্ত্রণে নেয় ডিকলোনিয়ালিটি ভেদ করে তারই রহস্য। ওয়ালশ লিখেছেন:

Decoloniality denotes ways of thinking, knowing, being, and doing that began with, but also precede, the colonial enterprise and invasion. It implies the recognition and undoing of the hierarchical structures of race, gender, heteropatriarchy, and class that continue to control life, knowledge, spirituality, and thought, structures that are clearly intertwined with and constitutive of global capitalism and western modernity. Moreover, it is indicative of the ongoing nature of struggles, constructions, and creations that continue to work within coloniality’s margins and fissures to affirm that which coloniality has attempted to negate. (Mignolo & Walsh, 2018: 17)

ডিকলোনিয়ালিটি ঔপনিবেশিক পরিধির ভেতরেই ক্রিয়াশীল হয়। এটি গজিয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার ফাটল বরাবর। এটি যেমন কোনো স্থিতাবস্থা নয়, তেমনি প্রগতির সোজা পথ ধরেও এটি অগ্রসর হয় না; বরং ডিকলোনিয়ালিটি জীবনকে যাপন করার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। চিন্তা ও তৎপরতার বহুবিধ পাটাতন। জীবন-ধারণের অদ্বিতীয় পশ্চিমা শর্তের যা স্থানচ্যুতি ঘটায় (Mignolo & Walsh, 2018: 17)। মিগনোলো আর ওয়ালশের আলোচনায় ডিকলোনাইজেশন আর টেরিটরি দখল, বা তার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, কলোনাইজেশনের মনোজাগতিক ক্ষয়, বা ক্ষয়জনিত প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর আওতাধীন হয়ে পড়ছে জীবনযাপনের প্রতিটি অনুষঙ্গ। ঠিক এভাবেই, ডিকলোনাইজেশনের আলাপ বরাবর একইরকম থাকছে না। একে ঘিরে জন্ম নিচ্ছে বিবিধ দার্শনিক সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, পায়ুকাম থেকে শুরু করে প্রাণ-প্রকৃতি-স্বাস্থ্য ও ভগবান ইত্যাদি জ্ঞান-জাগতিক বিভিন্ন ক্যাটেগরি সাপেক্ষে ডিকলোনাইজেশন নিয়ে ইতোমধ্যেই রচিত হয়েছে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

বি–উপনিবেশায়ন

বাংলাদেশে ডিকলোনাইজেশনের আলাপ বেশিদিনের পুরোনো নয়। এখনও এটি ভিনদেশি চিন্তার তর্জমাকারেই বাজারে চাওড় আছে। একে ঘিরে প্রস্তুত হয়নি তর্ক-বিতর্কের স্বতন্ত্র পরিসর। গড়ে উঠছে, এটা হয়তো বলা যায়। এই ধরনের চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ, একইসঙ্গে জনপ্রিয়, সংকলন হলো উপনিবেশবাদ ও উত্তর–ঔপনিবেশিক পাঠ। ২০০৭ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। এটি সম্পাদনা করেছেন ফকরুল চৌধুরী। দেশি-বিদেশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের রচনাই এতে ঠাঁই পেয়েছে। সন-তারিখসহ সংকলনটির বরাত দেওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশে উপনিবেশবাদ-টাদ নিয়ে আলাপালোচনার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। তবে গ্রন্থটিকে একটি বিন্দুতে বসিয়ে আগে-পিছে ভেবে নেওয়ার সুবিধা আছে। এতে আরেকটা বিষয় খোলাসা হয়ে যায় যে, ডিকলোনাইজেশনের আলাপ বাংলাদেশে মূলত শুরু হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক পঠন-পাঠনের পরিসরে। স্বতন্ত্র পরিসর গড়ার দাবি নিয়ে এই আলাপ শুরু হয়নি।

‘ডিকলোনাইজেশন’ শব্দটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো – তা বলা মুশকিল। খুঁজে বের করতে পারলে ভালোই হতো। ফানোর The Wretched of the Earth গ্রন্থটি জগতের লাঞ্ছিত নামে অনুবাদ করেছেন আমিনুল ইসলাম ভুইয়া। এই গ্রন্থে ডিকলোনাইজেশনের তিনি বাংলা করেছিলেন ‘ব্যুপনিবেশন’। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। জানি না, এটিই প্রথম ব্যবহার কিনা! ২০০৬/৭ সালের দিকেই ‘বি-উপনিবেশায়ন’ শব্দটির চালু ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে উপর্যুক্ত সংকলনটির কয়েকটি প্রবন্ধে বি-উপনিবেশায়ন সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ সাল, খাটো সময় নয়। এই শব্দের প্রয়োগ-সংক্রান্ত আরও তথ্য থাকারই কথা। ভবিষ্যতে এর একটি পরিষ্কার নকশা দাঁড় করানো যেতে পারে।

উপর্যুক্ত সংকলন-গ্রন্থে ফকরুল চৌধুরী ‘উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি’ শিরোনামে সম্পাদকীয়ের বদলে একটি নিবন্ধ লেখেন। সেখানে ফানো সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন: বি-উপনিবেশায়নের ক্ষেত্রে ফানোর প্রত্যাশা হলো সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক-উত্তরাধিকার চিহ্নাদির বিনাশ (ফকরুল, ২০১১: ১৬)। অর্থাৎ গ্রন্থের শুরুতেই বি-উপনিবেশায়নের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; এবং তা ফানোর বরাতে। তেমনি আমীনুর রহমান তার প্রবন্ধে ডিকলোনাইজেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেখানে তিনি এর পরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন:

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ-বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আলোয়, নিজের সামর্থ্যে নিজেকে চিনে নেবার প্রক্রিয়ার নামই ডিকলোনাইজেশন। নিজেকে চিনতে পারা নিজেদের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে মুক্তির আস্বাদ লাভের প্রক্রিয়াই Decolonization। তবে এই মুক্তি কেবল রাজনীতিক প্রশাসনিক দিক দিয়েই নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদায় নেবার পরও সমাজ, অর্থনীতি ও মানসিকতায় উপনিবেশের যে অশরীরী উপস্থিতি তা থেকে মুক্তি লাভের আকাক্সক্ষাও এ ধারণার অংশ। (আমীনুর, ২০১১: ৩৯)

একইভাবে ফয়েজ আলম বি-উপনিবেশায়নের তৎপরতাকে ডিকলোনাইজেশন অর্থেই মেপে নিয়েছেন। ২০০৬ সালে তার উত্তর উপনিবেশী মন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের আলোচনার সূত্র ধরে তিনিও উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার মনোজাগতিক ক্ষতকে সারিয়ে তোলার দিকেই বেশি মনোযোগী। উপনিবেশ স্বাধীন হওয়ার পরও, উপনিবেশিত মগজে-মননে, ঠায় হাজির ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবকেই তিনি উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি বলে নির্দেশ করেন। এই প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই তিনি বলেছেন বি-উপনিবেশায়ন। যার শুরু হবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতায়, বোধ ও ভাবের সংগ্রামে। এডওয়ার্ড সায়িদকে উদ্ধৃত করে তিনি তার প্রস্তাব পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। সায়িদ যেখানে সাম্রাজ্যবাদী দমনের শিকার, চাপা পড়া, জাতীয় অতীতকে আবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন; যার মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে বি-উপনিবেশায়নের ভিত, যেখানে দাঁড়িয়ে নেওয়া যাবে পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ (ফয়েজ, ২০১১: ৬২-৬৩)। ফয়েজ আলম অবশ্য তার আলোচনায় কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি। বি-উপনিবেশায়ন বলতে আমরা কী বুঝব! এই প্রশ্নের তিনি সাফ জবাব দিয়েছেন। তাকে উদ্ধৃত করছি:

বি-উপনিবেশায়ন বলতে আমরা বুঝব উপনিবেশের সেইসব প্রভাব নিষ্ক্রিয় করা, যেগুলো আমাদের প্রাক-ঔপনিবেশিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান ও অভিজ্ঞতাসমূহ বিকৃত করেছে, গোটা জাতির মধ্যে হীনমন্যতার বোধ পুঁতে দিয়েছে। আবার যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে কিংবা নব্য উপনিবেশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেগুলোর বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। (ফয়েজ, ২০১১: ৬৩)

ফয়েজ আলম, আমীনুর রহমান প্রমুখের লেখায় ডিকলোনাইজেশনকে বেশ স্বচ্ছভাবেই পাওয়া যায়। তারা এর বাংলা করেছেন বি-উপনিবেশায়ন। ডিকলোনাইজেশনকে তারা প্রয়োগ করেছেন বাংলাদেশের জ্ঞানজাগতিক পরিসরে। বাংলাদেশের বি-উপনিবেশায়ন তৎপরতায় তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ডিকলোনাইজেশনের পদ্ধতিসমূহ বা উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের প্রস্তাবনাগুলোকে প্রয়োগ করার কিছু সংকট আছে। এর ফলে, ভিনদেশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সাপেক্ষে বাংলাদেশকে বুঝে নেওয়ার তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হয়। গতরের মাপেই পোষাক হওয়া চাই। পোষাকের মাপে গতরকে গড়ে নেওয়াটা মুশকিল। ফানো, সায়িদ, নগুগি যার নামই আমরা নিই না কেন, তারা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের নিজস্ব সমস্যার সাপেক্ষেই তাদের প্রস্তাবগুলো গড়ে তুলেছেন। হ্যাঁ, তাদের পর্যালোচনা, আমাদের বিবেচনাকে যেমন সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনি বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়নে তারা হতে পারেন অপ্রাসঙ্গিক। কথা হলো, বাংলাদেশে বি-উপনিবেশায়ন সম্পর্কে যারা প্রথম থেকেই আলাপ করছেন তাদের চিন্তায় মৌলিকত্ব নেই, এই দাবি করা অনায্য হবে। যেহেতু, এখনও তারা তত্ত্বচিন্তায় সমান সক্রিয় আছেন। বরং এখন সময় এসেছে, বাংলাদেশের সমস্যা সাপেক্ষে, যার যার ভাবনাকে সংহত রূপে হাজির করার।

মজিদ মাহমুদের উত্তর–উপনিবেশ সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থে ডিকলোনাইজেশন সম্পর্কিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বইটি বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধের সংকলন। এটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। লেখক যদিও মুখবন্ধে উল্লেখ করে দিয়েছেন, ‘প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশ বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সাময়িকী কিংবা লিটলম্যাগে ছাপা’ হয়েছে; কিন্তু প্রবন্ধগুলোর শেষে আলাদা করে সন-তারিখ বা পত্রিকার নামের উল্লেখ না-থাকায় সেগুলোর প্রকাশকাল নির্ধারণ করা কঠিন। ‘উত্তর-উপনিবেশ সাহিত্যের রূপরেখা’ প্রবন্ধে তিনি ডিকলোনাইজেশন সম্পর্কে আলাপ তোলেন; এর তর্জমা হিসেবে বেছে নেন ‘ব্যুপনিবেশ’ শব্দটিকে। লিখেছেন:

ব্যুপনিবেশ (Decolonization) ধারণার সঙ্গে অনেকেই উত্তর-উপনিবেশ (Post-colonization) ধারণাটি গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু এ দুটি ধারণার মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রার্থক্য [পার্থক্য]। এবং একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক নেই বলা চলে। ব্যুপনিবেশের শুরু হয়েছে সেই তখন থেকে, যখন পরদেশী ইউরোপীয়রা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল। ব্যুপনিবেশ একটি বিদ্রোহার্থক চেতনা। যা মূলত ভূমিপুত্রদের নিজের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই। বিদ্রোহ ও রক্তপাত, এমনকি নির্মূল হয়ে যাবার আশঙ্কাও এই চেতনার মধ্যে নিহিত। ব্যুপনিবেশকালে স্বদেশীদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো হয়। তাদের সামনে তুলে ধরা হয় বিশেষ মূল্যবোধ। তাদের বারবার বলা হয় ব্যুপনিবেশ বলতে পশ্চাৎপদতা বোঝায় না। বলা হয় আমাদের যা, তা খাঁটি ও শ্রদ্ধেয়; আমাদের যা নিজেদের তার ওপর আস্থা রাখতে হবে। উপনিবেশ প্রথমেই একটি মুৎসুদ্দি শ্রেণী তৈরি করে। স্থানীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে হট্টগোল বাধিয়ে দেয়। সর্বত্র ভাষা শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ করে। আর মুৎসুদ্দির কাজ শে^তাঙ্গ মূল্যবোধের মাহাত্ম্য প্রচার করা। যা কিছু দেশী তার সবই খারাপ। কিন্তু ব্যুপনিবেশকালে মানুষজন ঔপনিবেশিক প্রভুদের সবকিছু খারাপ বলতে শুরু করে। তাদের মূল্যবোধ পরিহাস করে, অপমান করে এবং বমি করে উগরে দেয়। বিলাতি পণ্য বর্জন করে, চরকার গান গায়। (মজিদ, ২০০৯: ১২)

পুরো অনুচ্ছেদটিকেই উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেলো না। লেখকের বক্তব্যকে জুত মতো উপস্থাপনের স্বার্থেই এটি করা। প্রবন্ধটিতে মজিদ মাহমুদ বেশ কিছু সাহসী বিবৃতিও দিয়েছেন। যেমন, কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি বলেছেন ব্যুপনিবেশিক সাহিত্যের প্রতীক ও মনুমেন্ট (মজিদ, ২০০৯: ১৩)। বলেছেন, ‘বাংলা সাহিত্য মূলত ব্যুপনিবেশের সাহিত্য’ (মজিদ, ২০০৯: ১২)।

২০১৩ সালে পারভেজ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মহাত্মা গান্ধীর কিছু লেখাপত্রের সংগ্রহ। সম্পাদক সংগ্রহটির নাম রেখেছেন প্রতিরোধ ও বিউপনিবেশীকরণ। বিউপনিবেশীকরণ সম্পর্কে, তার এক পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়তে, তেমন কিছুই তিনি খোলাসা করেননি। মুখ খোলেননি গান্ধীর বিউপনিবেশীকরণ সম্পর্কেও; বরং পাঠকদের ঠেলে দিয়েছেন গান্ধীর রচনায়। লিখেছেন:

গান্ধী কেন? এই প্রশ্নের হাজারো জবাব আছে। বড় জবাব অবশ্যই এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গান্ধীর লেখাগুলোর ভিতরই রয়েছে।… গান্ধী কেবলমাত্র উপনিবেশবাদের অপসারণই চাননি, উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজের রূপরেখা নিয়েও ভেবেছেন।… আমরা মনে করি উপনিবেশবাদের ছায়া উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে এখনো বিরাজ করছে। উত্তরণের উপায় হিসেবে গান্ধী অনিবার্য। এই লক্ষ্যেই গান্ধীর লেখাসমূহ থেকে বাছাই সংকলন ‘প্রতিরোধ ও বিউপনিবেশীকরণ’। (পারভেজ, ২০১৩: ৯)

উপর্যুক্ত নজিরগুলো দেওয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে। একদম নড়বড়ে হলেও, বাংলাদেশে বি-উপনিবেশায়ন সম্পর্কিত ভাবনার, একটা কাঠামো অন্তত দাঁড় করানো। গঠনটাকে ভবিষ্যতে আরও পোক্ত করার আশা থাকলো। উল্লেখ করা উচিৎ, নাম ধরে বি-উপনিবেশায়ন সংক্রান্ত আলাপ না করলেও, বাংলাদেশের অনেকেই কিন্তু উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব ও ফল সম্পর্কিত আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরেই শামিল আছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারার চিন্তা ও বইপত্র নিয়েও লিখছেন অনেকেই। সা¤্রাজ্যবাদী তৎপরতা, নয়া-উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদি বিষয়াষয় সেই সকল রচনায় নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে ও হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই ধরনের তৎপরতা বিউপনিবেশায়ন ভাবনার শর্ত সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয় বছরের মাথায়ই যেমন জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী লিখেছিলেন:

It will be an uphill road, overcoming this favourable bias toward the wisdom of the West. For a long time to come we will continue to credit foreign expertise unquestioningly with any knowledge it may lay claim to. (Zafrullah: 1981)

তিনি আলোচনা করেছিলেন উপনিবেশীকরণের সংকট নিয়ে। তার তদন্তে গ্রেফতার হয়েছে, গবেষণা-তৎপরতা কীভাবে হাতিয়ার হয়ে উঠেছে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার। কীভাবে এর দ্বারা, ছলে-বলে-কৌশলে, কায়েম হয়েছে নয়া-উপনিবেশবাদ। তার আলোচনার ক্ষেত্র ছিলো চিকিৎসাখাত; সেই খাতে পরিচালিত গবেষণা। সেই সকল গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল পুঁজির ভূমিকা তিনি সনাক্ত করেছিলেন। তিনি নির্দেশ করেছিলেন, সেই সকল গবেষণায় নিহিত সাম্রাজ্যবাদী নানান ছলাকলা। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। ১৩-১৪ জানুয়ারি। Bangladesh Times পত্রিকায়। নাম ‘Research: A Method of Colonization’। লেখাটাতে ঔষধ সংক্রান্ত রাজনীতিই কেবল অনাবৃত হয়নি, কীভাবে আমরা পশ্চিমা জ্ঞানের মুখোমুখি হই, নির্ণীত হয়েছে সেই সংকটও।

বিউপনিবেশায়ন ডিকলোনাইজেশনের তর্জমা নয়

বাংলাদেশে বি-উপনিবেশায়ন সম্পর্কিত যে-ধরনের আলাপগুলো ইতোমধ্যে হয়েছে প্রত্যয়টি সেখানে ‘decolonisation’-কেই প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রয়োগের সুবাদে বা অন্যান্য যে-কারণেই হোক, ভিনদেশি তাত্ত্বিকদের চিন্তা থেকে, কিছুক্ষেত্রে ভাবগত সামান্য বিচ্যুতি থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু, ভিনদেশি চিন্তাকে আশ্রয় করেই মূলত সংহত হয়েছে সেই সকল আলোচনা। এক্ষেত্রে আলোচকদের পদ্ধতিগত নিজস্বতা একদম গরহাজির ছিলো। বিশেষ করে এডওয়ার্ড সায়িদ, ফ্রাঞ্জ ফানো ও নগুগি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন অনেকেই। তবে নিজার এক্ষেত্রে বেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ঠেস দিয়ে বর্তমান আলোচনাটি দাঁড় করানোর এটিই অন্যতম কারণ। ডিকলোনাইজেশনকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেওয়া বা দেশীয় জমিনে প্রয়োগ করার শর্তে বিউপনিবেশায়ন অভিধাটি প্রয়োগ করেননি। তবে হ্যাঁ, তার বিউপনিবেশায়ন আলোচনা বিশ্বজুড়ে চলমান ডিকলোনাইজেশন তৎপরতার বাংলাদেশি স্বর। এই দুইয়ের মধ্যে সন্দেহহীন ফারাক আছে। এই স্বর স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে নিজারের অবদান অসামান্য। বিউপনিবেশায়নকে তিনি পৃথিবীর অপরাপর ভূখণ্ডগত স্বর থেকে সচেতনভাবে আলাদা করে নিয়েছেন। এই কারণেই স্পষ্ট হয়েছে তার চিন্তার স্বতন্ত্র রূপরেখা।

মজার ছলে বলা যায়, বিউপনিবেশায়ন বানানে ‘হাইফেন’-এর ব্যবহার, এক্ষেত্রে তাৎপর্যহীন নয়। নিজার ‘হাইফেন’ ব্যবহার করেন না। সচেতনভাবেই করেন না। হয়তো তার চিন্তাকে দেশীয় অপরাপর ভাবনা থেকে ফারাক করার জন্যই করেন না। অন্যরা ঠিকই ‘হাইফেন’ ব্যবহার করেন। আবার করেনও না। এজন্যই শুরুতে বলা, এখানে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিকে, বিম্ব থেকে প্রতিবিম্বকে আলাদা করাটাও জ্ঞানতাত্তি¡ক বিপ্লবের মতোই কিছু একটা। যাইহোক, নিয়ম-কানুন মানলে ‘বিউপনিবেশায়ন’ লেখার বদলে নিজারকে অবশ্য ‘ব্যুপনিবেশায়ন’ লিখতে হতো। কেননা, ব্যাকরণের পরিসরে ‘ই’-এর সঙ্গে ‘উ’ যদি সন্ধি করে তবে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘য্ + উ’ হিসেবে। আমিনুল ইসলাম ভুইয়া যেমন ‘decolonisation’-এর অনুবাদ করেছিলেন ‘ব্যুপনিবেশন’ (ফানো, ২০০৬: ৩০)। তার অনুবাদ যথার্থ। সম্ভবত বাংলাদেশি কানে ‘ব্যুপনিবেশন’ আরামদায়ক ঠেকেনি। দেখতেও হয়তো খটমট লেগেছে। ফলে, হাইফেনঅলা ‘বি-উপনিবেশায়ন’ শব্দটিই মার্কেট পায়। তত্ত্বচিন্তার পরিসরে হাইফেন সহযোগে বিভিন্ন উপসর্গের ব্যবহার ইদানিং জনপ্রিয়। অনেকক্ষেত্রেই তা সংশ্লিষ্ট সেই চিন্তার সঙ্গে ধারাবাহিকতা অথবা বিরোধিতার লক্ষণ প্রকাশে সহায়ক হয়। অবশ্য, হাইফেনের আঠা দিয়ে শব্দের আগে কোন উপসর্গ বা পদ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এটাও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ‘বি-উপনিবেশায়ন’ বানানটি এক্ষেত্রে, এক-ধরনের বিরোধী তৎপরতার ইঙ্গিত দেয়। নিজারের হাইফেন ব্যবহার না-করার সম্ভবত এটাও একটা কারণ। যেহেতু, বিউপনিবেশায়নকে তিনি উপনিবেশায়নের বিরোধী তৎপরতা হিসেবে বুঝতে নারাজ। কেন ও কীভাবে নারাজ, এই বিষয়ে, সামনে আরও পরিষ্কার কথা লেখা আছে।

বিউপনিবেশায়নের আলোচনায় ডিকলোনাইজেশনের সংকটময় দিকগুলো পর্যালোচনারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, তত্ত্বজগতে ডিকলোনাইজেশনের আলাপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; একইসঙ্গে, চিহ্নিত হয়েছে এর কিছু সংকটময় চরিত্রও। এই বিষয়ে বিউপনিবেশায়ন তাত্ত্বিকদের সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। যেমন, উপনিবেশ-পরবর্তী সদ্য স্বাধীন হওয়া জাতি-রাষ্ট্রগুলোর ডিকলোনাইজেশন তৎপরতায় তাত্ত্বিকেরা এক-ধরনের স্মৃতি লোপাটের প্রবণতা (পলিটিকাল অ্যামনেশিয়া) লক্ষ্য করেছেন। উপনিবেশিতেরা যেন ভুলে যেতে চেয়েছে, স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, উপনিবেশের বিগত স্মৃতিসমূহ। ইতিহাসের স্পেস থেকে জাতি-রাষ্ট্রগুলো যেন ঘঁষে ঘঁষে তুলে ফেলতে চেয়েছে কলঙ্কিত ঔপনিবেশিক চিহ্নাদি; এবং এই মুছে ফেলাকে তারা জ্ঞান করেছে তাদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার শর্ত। হয়তোবা এই মুছে ফেলা, এই চিহ্নলোপসাধন, এই বিস্মৃতি তাদের প্রয়োজন ছিলো, আকাক্সিক্ষত ছিলো; প্রয়োজন ছিলো সবকিছু নতুনভাবে শুরু করার জন্য। কিন্তু নিছক আকাক্সক্ষা দ্বারা কি ইতিহাসের হিসাব মেলে! মেলে না। যে কারণে জাতি-রাষ্ট্রসমূহ তাদের ঔপনিবেশিক অতীত মুছে ফেলতে যথারীতি ব্যর্থ হয়েছে (Leela, 1998: 4)।

এই মুছে ফেলার কাজটিই নানাভাবে সংঘটিত হয়েছে। উপনিবেশবাহিত লক্ষণসমূহকে কেউ হয়তো চেষ্টা করেছেন জাতীয় প্রতীকে বদলে নিতে। আবার ফানো যেমন বলতেন: আগের কাতারকে ঠেলে দিতে হবে একদম শেষ কাতারে, আর শেষ কাতারকে প্রথম কাতারে জায়গা দিতে হবে। অর্থাৎ সরাসরি প্রতিস্থাপন চেয়েছিলেন তিনি। ‘The last shall be first and the first last.’। এই বাক্যের মধ্য দিয়ে ফানো কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা অস্পষ্ট নয়। ঔপনিবেশিক সমগ্র কাঠামোটাকেই তিনি কাঠগড়ায় তুলেছিলেন (Fanon, 2001: 28); তবে তাকে গিয়ে পৌঁছতে হয়েছিলো সেই জাতীয় চেতনার ধারণাতেই। অবশ্য তার সামনে এ-ছাড়া আর উপায়ই বা কী ছিলো! ফানো লিখেছেন:

National consciousness, which is not nationalism, is the only thing that will give us an international dimension. … It is at the heart of national consciousness that international consciousness lives and grows. And this two-fold emerging is ultimately the source of all culture. (Fanon, 2001: 199)

ফানো যে জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন না – এটা পরিষ্কার। কিন্তু জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় চেতনার ধারণাও মর্মগত প্রপঞ্চ মাত্র। এক-ধরনের কল্পিত বয়ান। এই বয়ানেও নিজ-এর বিপরীতে থাকে পর। পরকে পরিধিতে পাঠিয়ে চিন্তার কেন্দ্র দখল করে থাকে নিজ। ঘুরে ফিরে যেকোনোভাবেই জাতীয় চেতনায় নিহিত থাকে স্বাজাত্যবোধ; থাকে ফ্যান্টাসি; থাকে এক-ধরনের কাল্পনিক-উদার শুভবোধ; থাকে আধিপত্যবাদ। মর্মগত কোনো প্রপঞ্চ বর্তমান জমানায় নানাভাবেই সমালোচিত। ফলে, হাল আমলের তাত্ত্বিকেরা এখন আর কোনো ধরনের জাতীয় চেতনায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেন না। তার যৌক্তিক উপায়ও সীমিত। ফলে ডিকলোনাইজেশনের আলোচনায় জাতীয় চেতনায় ভর দিয়ে সুযোগ নেই দাঁড়াবার।

ডিকলোনাইজেশনে যারা উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের চরিত্রগত মেরুকরণ করেছেন, তাদেরকে আরেক প্রকার সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। যেহেতু সেখানে নিজ ও পরের পরিচয়গত স্থিরীকরণ ঘটে যায়; উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের পরিচয় রয়ে যায় ফিক্সড। মেমি, ফানো ও সায়িদের রচনায় যেমনটা দেখা গেছে। প্রত্যেকেই তারা উপনিবেশকদের স্থির চরিত্র গড়েছেন; তেমনি স্থির চেহারাতেই চিনে নিয়েছেন উপনিবেশিতদের। হোমি ভাবা (Homi K. Bhaba) এই চারিত্রিক স্থিরীকরণের বিপক্ষে কথা বলেন। তার কাছে উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের পরিচয়টি এতো সরল নয়। ঔপনিবেশিক ‘সেল্ফ’ আর উপনিবেশিত ‘আদার’ ফিক্সড নয় তার কাছে; যেমনটা সচরাচর ধারণা করা হয়ে থাকে। দুইয়ের চারিত্রিক পিছলামির (ফ্লেক্সিবিলিটি) দোহাই দিয়ে ভাবা হাইব্রিডিটির কথা তোলেন (Bhaba, 2006: 3-6)। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া, ভাবার মতে, পুরোপুরি ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বে সংঘটিত হয়নি। অর্থাৎ স্থানীয়রা এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় পুতুল মাত্র ছিলো না; ঠিকই তারা সক্রিয় ছিলো আপনাপন চাহিদাসমেত; যাকে পুরোটা শাসন করা ঔপনিবেশিক কর্তাদের পক্ষেও বলতে গেলে অসম্ভবই ছিলো। ভাবা লিখেছেন:

In the case of the colonial discourse, these syntagmatic appropriations of presence confront it with those contradictory and threatening differences of its enunciative function that had been disavowed. In their repetition, these disavowed knowledges return to make the presence of authority uncertain. They may be take the form of multiple or contradictory belief, as in some forms of knowledges: ‘We are willing to be baptized, but we will never take the Sacrament.’ Or they may be forms of mythic explanation that refuse to acknowledge the agency of the Evangelicals: ‘An Angel from heaven gave it [the Bible] us, at Hurdwar fair.’ (Bhaba, 2006: 171)

ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের মর্মগত চেহারা দাঁড় করানো ও তাকে নেতিবাচকভাবে স্থির করাটাও নির্ভুল নয়। তাছাড়া জাতি-রাষ্ট্রের সংকটসমূহের হেতু বিগত ঔপনিবেশিক পর্বে ঢালাওভাবে অন্বেষণ করাটাও এক-ধরনের পলায়নবাদী বিশ্লেষণ। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানের সমস্যা বরাবরই আত্মগোপন করবে এক কল্পিত অতীতে; যা নিজেই জন্ম দেবে আরেক প্রকার সংকট।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার বিকাশে ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থটিকে অনেকেই কার্যকরী প্রভাবক বলে মনে করেছেন। কিন্তু খুব একটা গুরত্ব দিয়ে এই বিষয়টা খেয়াল করা হয় না যে, সায়িদের ভাবনা মূলত বেড়ে উঠেছে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট পরিমণ্ডলে; যে সময়ে অফ গ্রামাটোলজি (১৯৭৭) অনুবাদ করে তত্ত্বজগতে প্রবেশ করেন স্পিভাক; পরিবেশটা ছিলো অনেকটাই ফুকোডিয়ান ও দেরিদিয়ান ভাবধারা কর্তৃক শাসিত; বিশেষ করে ফুকোর ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ধারণা সায়িদকে প্রভাবিত করে। এই সুবাদেই ওরিয়েন্টালিজম সম্পর্কিত আলাপকে তিনি আলাদা করে নিতে পেরেছিলেন (Leela, 1998: 25)। সায়িদ অবশ্য তার গ্রন্থের ভূমিকাতেই ফুকোর প্রতি এই ঋণ-স্বীকারটা করেছেন (Said, 1979: 23)। এখন কথা হলো, ফুকোডিয়ান-দেরিদিয়ান কায়দায় সায়িদ যখন পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন, তাকে এক-প্রকার নাকানিচুবানি খাওয়ান, এক-অর্থে তা কি পশ্চিমা জ্ঞানকেই বিকশিত করে না! তিনি তো প্রাচ্য সম্পর্কিত পশ্চিমা-জ্ঞানকেই ডিসেন্ট্রালাইজ করেছেন! ফলে তার ওরিয়েন্টালিজমকে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট তৎপরতার অংশ হিসেবেই কি পাঠ করা সংগত নয়! এই প্রেক্ষিত স্মরণে রেখে সায়িদের পাঠ দাঁড় করানো কি অসংগত হবে! তাকে কি পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের বাইরে রেখে হিসেব মেলানো যায়!

ডিকলোনাইজেশনের এই সংকটগুলো সম্পর্কে নিজার ওয়াকিবহাল। উপর্যুক্ত সংকটময় দিকগুলো তিনি পরিহার করেছেন। এখানে আরেকটা কথা খোলাসা করা দরকার। পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্তি মানেই দোষাবহ, বর্তমান আলোচনায় কিন্তু, এমনটা বিবেচিত হচ্ছে না। এটা শুধু করা হচ্ছে তৎপরতার ফারাকটুকু বোঝানোর জন্য; যা গুরুত্বহীন নয়; যেহেতু চলমান আলোচনায় এটা নির্দেশ করারও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, বিউপনিবেশায়ন কীভাবে পশ্চিমা জ্ঞান-পরম্পরা থেকে পৃথক; কীভাবে এটি বাংলা-অঞ্চলের বিউপনিবেশায়ন। যদিও এই স্বাতন্ত্রের মূল্যও কম নয়। কেননা ভিনদেশি জ্ঞানতত্ত্বে বাংলা-অঞ্চলকে, বাংলাদেশকে আসলে পাওয়া যায়নি; অবশ্য না-পাওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক; তাই ভিনদেশি জ্ঞানজাগতিক নকশাও বাংলাদেশের জন্য বরাবর অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের দরকার প্রাসঙ্গিক জ্ঞানতত্ত¡; যা ব্যাখ্যা করবে বাংলাদেশের সমস্যা; প্রস্তাব করবে তার সমাধানের পথ। এভাবে কথা বলার মানে অবশ্য এই নয় যে, বাংলা-অঞ্চলের লোকেরা যদি বিউপনিবেশায়ন নামে পর্যালোচনার ভূখণ্ডগত পৃথক স্বর গড়ে তোলে, ডিকলোনাইজেশন বা পোস্ট-কলোনিয়ালিজমের কাছে তার কোনো ঋণ থাকবে না। জ্ঞানগত যোগ বা ঋণ যা-ই বলি না কেন – তা থাকতেই পারে। সে আলাদা কথা। নিজার লিখছেন: ‘বিউপনিবেশায়ন এবং উত্তর-উপনিবেশবাদ এক নয়। উত্তর-উপনিবেশবাদ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর শিল্প-সাহিত্য-চিন্তার অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির মধ্যে বিউপনিবেশায়নের প্রবণতা থাকলেও তা যেমন একমাত্র নয়, তেমনি একে সার্বিক কোন চরিত্রও বলা যায় না’ (নিজার, ২০১৮: ৫৭)। এই কথাগুলো বলার মাধ্যমেই নিজার মূলত বিউপনিবেশায়নের স্বতন্ত্র পরিসর গড়ার পায়তারা খুঁজেছেন; এবং তার প্রস্তাবসমূহ যে আলাদা ছাঁচে ঢালাই করা- দিয়েছেন সেই ইঙ্গিত।

আকারে-ইঙ্গিতে যদিও আগেই বলা হয়েছে, আবারও তবু বলা যেতে পারে, বিউপনিবেশায়ন ডিকলোনাইজেশনের বাংলা অনুবাদ নয়। বিশ্ব জুড়ে আলোচিত ডিকলোনাইজেশনের অপরাপর স্বরসমূহ থেকে এটি আলাদা। এটি আলাদা এই কারণেও যে, ডিকলোনাইজেশনের কোনো সর্বজনীন স্বর নেই। ভূখণ্ডগত অভিমুখিতার কারণেই বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ডিকলোনাইজেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন ভাবনার বৈশিষ্ট্যগত ফারাক থাকাটা স্বাভাবিক; এবং তা আছেও। নিজারের আলোচনায় বিউপনিবেশায়ন কেবলই বাংলা-অঞ্চলের জ্ঞানতাত্ত্বিক তৎপরতার দ্যোতক। যেখানে একে এন্টি-কলোনিয়ালিজম হিসেবে বুঝলেও চলে না। কারণ বিউপনিবেশায়ন এন্টি-কলোনিয়ালিজম নয়। যেহেতু ঔপনিবেশিক নিপীড়নের অনেক প্রসঙ্গই স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে; অনেক ক্ষেত্রেই তাই সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা অর্থহীন; তাছাড়া ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ড মাত্রই নেতিবাচক, এটি কোনো নির্ভুল অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে না। ফলে ঔপনিবেশিক পর্বে সংঘটিত যেকোনো কর্মকাণ্ডেরই বিরোধিতা বিউপনিবেশায়ন তৎপরতার অংশ নয়; এর লক্ষ্য নয় কলোনিয়াল কর্মসূচির ঢালাও বিষোদগার। এই দৃষ্টিতে জগৎ বাইনারি (binary) স্বরূপে হাজির নয়। হয় এটা, নয় ওটা- সদাই এখানে পরিতাজ্য। এমনভাবেই নিজার গড়ে নিয়েছেন বিউপনিবেশায়নের পদ্ধতি। এমনকি হাইব্রিডিটির ধারণা দিয়েও তিনি মাপেননি উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের পরিচয়।

তেমনি বিউপনিবেশায়ন কোনো নির্মাণকে ডিসেন্ট্রালাইজ করেনি। এটি কোনো ডিকনস্ট্রাকশনের পদ্ধতি নয়। যেহেতু গোটা জগৎ এতে দুই ফোঁড়ের (binary) গাঁথনিতে গাঁথা নয়। বিভাজিত নয় কেন্দ্র ও পরিধির জ্যামিতিতে। ফলে কেন্দ্র ও প্রান্তের সমতা এর আলোচনার বিষয় হয়নি। তেমনি এতে নিহিত নেই জ্ঞানজাগতিক কোনো সমতলীয় ক্ষেত্রের প্রস্তাবনা (মনিরুল: ২০২১); বরং এখানে অবলম্বিত হয়েছে প্রসজ্য প্রতিষেধ; কোনো বিকল্পকে খÐন করে যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় না তার বিরুদ্ধ বিকল্পকে। ফলে কোনো কিছু সাদা না হলেই এখানে তার অ-সাদা হওয়া বোঝায়নি। একইসঙ্গে তা সাদা ও অ-সাদা কোনোটিই না হতে পারে। হতে পারে সাদা বা অ-সাদা উভয়ই। এমনকি তা হতে পারে সাদা ও অ-সাদা কোনোটিই নয়, আবার উভয়ও নয়। পশ্চিমা জ্ঞানের ক্যাটেগরি সাপেক্ষে একে তাই বোঝাটা মুশকিল। বিভিন্ন আলাপচারিতায় নিজার বলেন, বিউপনিবেশায়ন ঔষধের মতো। রোগ থাকলেই কেবল ঔষধ প্রয়োজনীয় হয়। রোগের সাপেক্ষেই কেবল কোনো উপাদান ঔষধ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ ঔষধের ঔষধত্ব এককভাবে তার উপাদানে নিহিত নেই। একারণেই বিউপনিবেশায়ন একটি সমস্যা সাপেক্ষ তত্ত্ব। এর নেই দাঁড়াবার কোনো একক ও সুনির্দিষ্ট জমিন। ফলে কোনো অঞ্চলের জন্য কার্যকরী বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব অন্য অঞ্চলের জন্য হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক। এমনকি অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিধির ভেতরেই, যদি না উপনিবেশায়নকে স্বরূপে চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু, রোগনির্ণয় যথার্থ না হলে তার ঔষধও অযথার্থ হতে বাধ্য।

বিউপনিবেশায়ন আবার ঔপনিবেশিক প্রভাবকে মোকাবিলা করার মঞ্চও নয়; যেহেতু মোকাবিলার কথা এখানে আসে না। ‘মোকাবিলা’ শব্দটিতেই মূলত আপত্তি। কেননা এতে পক্ষ-বিপক্ষ গড়ে ওঠে। পক্ষ-বিপক্ষ গড়ে উঠলে আবারও পড়তে হয় সেই নিজ ও পরের ফাঁদে; লকলকে জিভ বের করে এগোতে থাকে স্বাজাত্যবোধ; বরং বিউপনিবেশায়ন দার্শনিক তৎপরতা; হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া; বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া; একইসঙ্গে যা তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক দুইটাই; যার কোনো পূর্বানুমান নেই; যার কোনো বিশেষ রূপরেখা নেই; তা সক্রিয় ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতি সাপেক্ষ (নিজার, ২০১৭: ৫৭)। এখন কথা হলো, কেউ যদি উপনিবেশায়নকে রোগ হিসেবে চিহ্নিতই না করেন! হ্যাঁ, বিউপনিবেশায়নের আলাপই তবে উঠবে না। নিজার তাই বিউপনিবেশায়নকে সমস্যা-সাপেক্ষ বলেন। এটি তাই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা নয়; নয় এটি অতীতের পরম্পরা অথবা অতীত-ঘটনার কোনো প্রতিশোধাত্মক বয়ান। বর্তমানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই অতীত এখানে হয়ে ওঠে তদন্তের জরুরি অনুষঙ্গ।

কেন বিউপনিবেশায়ন?

বিউপনিবেশায়ন তৎপরতায় যদি কোনো পূর্বানুমান না থাকে, তার যদি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কোনো গন্তব্যও না থাকে, তাহলে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়! তার কথাই বা উঠছে কোন প্রেক্ষিতে! এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবে কথা যেহেতু উঠেছে, তার মানে সমস্যা কোথাও আছে। কোথায় সমস্যা! নিজার তার গ্রন্থ শুরু করেছেন এই বলে :

শেখ মুহাম্মদ সুলতান বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের একজন। তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তার স্বতন্ত্র দর্শন, রাজনীতি, সমাজ ও নন্দনভাবনা ছিল, যা একই সাথে দেশজ ও সময়ের চেয়ে অগ্রগামী এবং জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ‘সহজিয়া’দের ‘সহজ’ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টার স্মারক। তার চিন্তার ছাপ পড়তে পারত আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও দর্শনচর্চাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু তার চিন্তা জ্ঞানের অন্যান্য শাখা তো দূরের কথা, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় কোনো ধারাক্রমই সৃষ্টি করতে পারেনি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীকে প্রভাবিতও করতে পারেনি। কখনও কখনও সুলতানের কাজ অনেক শিল্প-সমালোচকদের কাছে অবোধগম্য ছিল বলে তা অবমূল্যায়িত হয়েছে। (নিজার, ২০১৭: ১৭)

বাংলাদেশের একজন চিত্রশিল্পী যার ছিলো শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টি। গ্রামের এক কোণায় যে পড়ে ছিলেন তা-ও নয়। আন্তর্জাতিক মহল পর্যন্ত তার ছিলো অনায়াস গতায়াত। এমনকি তিনি বিখ্যাতও ছিলেন। অথচ দেশে তার সিলসিলা বহন করার কেউ নেই। উল্টা অনেক ক্ষেত্রেই তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘অনাধুনিক’ হিসেবে। এই হলো সমস্যার লক্ষণ। তদন্ত শুরু করলেন নিজার। গলদ খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছলেন গিয়ে ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায়। সমস্যা হলো- ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন। সুনির্দিষ্ট এই সমস্যার সাপেক্ষেই এখানে গড়ে উঠল বিউপনিবেশায়নের প্রাসঙ্গিকতা। অবশ্য বিউপনিবেশায়ন কোনো সরল প্রক্রিয়া নয়। এর অত্যাবশ্যকীয় শর্তসমূহের একটি হলো, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, উপনিবেশায়ন ও তার প্রভাবকে স্বরূপে সনাক্ত করা।

নিজার ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের আদ্যোপান্ত খোঁজ করতে শুরু করলেন। ভারতীয় শিল্পকলাবিষয়ক গবেষণা শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে। বিশেষ করে প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন অধ্যয়ন করতে গিয়ে। যার কারণ ছিলো দুইটি – এক, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাঙালিসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ; দুই, আঠারো এবং উনিশ শতক থেকে প্রত্মনিদর্শনের বাজারমূল্য বৃদ্ধি। তাছাড়া শাসনকার্যের সুবিধার্থে এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নেরও প্রয়োজন ছিলো। ফলে শুরু হয় এই অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ধর্মের অধ্যয়ন; যা ‘ভারতবিদ্যা’ বা ‘প্রাচ্যবিদ্যা’ নামে পরিচিত। মূলত এই প্রাচ্যবিদ্যার সুবাদেই ভারতীয় শিল্পকলা প্রাচ্যবাদী অপব্যাখ্যার কবলে পড়ে। ঐদিকে ভারতবর্ষে শিল্পচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও সেই ইতিহাসের উপর কোনো গ্রন্থ ছিলো না; যার ফলে প্রত্মনিদর্শন অধ্যয়নের দ্বারাই গড়ে উঠেছে ভারতীয় শিল্পকলার প্রথম ইতিহাস। নিজার দেখলেন, সেই ইতিহাস প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশের রাজনীতি এবং পুঁজির প্রভাবের বাইরে ছিলো না। তিনি উইলিয়াম জোন্সকৃত (William Jones) ভারতশিল্প মূল্যায়ণের বরাত দেন। জোন্স যেমন মনে করতেন, ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প নয়; বরং প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র; চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নাকি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবে। তাই তার কাছে এসবের কোনো শিল্পমূল্য নেই (নিজার, ২০১৭: ৪৭-৪৯)।

ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাসে আরও দুইটি নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের একজন হলেন জেমস ফার্গুসন (James Fergusson) ও অপরজন আলেকজান্ডার কানিংহাম (Alexander Cunningham)। নিজার জানাচ্ছেন, ফার্গুসন ও কানিংহামের ভারতশিল্পকলার ইতিহাস পাঠ একদম অপরিপক্ব; স্থানীয় তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই; বরং ধারাবাহিক শিল্পচর্চার যে ঐতিহ্য ভারতে ছিলো সেই পরম্পরায় বিযুক্তি সৃষ্টিতে তাদের পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তার মতে, তাদের কাজের মধ্য দিয়েই ভারতশিল্প প্রথম পর্যায়ের উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে। একদিকে, কানিংহাম হাজির করেছিলেন ভারতীয় শিল্পের ধর্মনির্ভর ব্যাখ্যা; ফলে তারও সুর ছিলো অনেকটা জোন্সের মতোই। আরেকদিকে, জোন্স ও কানিংহামের থেকে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিলেও, ফার্গুসন বললেন, ভারতশিল্পে রিয়ালিজমের ঘাটতি আছে; এই কারণে তা অনুন্নত; তার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা নেই; আর উন্নত শিল্পকর্ম তাই, ফার্গুসনের মতে, যার বাস্তবতাকে উপস্থাপনের ক্ষমতা আছে। তার দাবি- আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পকলা রেনেসাঁ-উত্তরকালে অনুকরণ প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গেছে; আর সে কারণেই তা ভারতসহ অন্যান্য প্রাচীন শিল্পকলা থেকে উন্নত। ফার্গুসনের ব্যাখ্যায় প্রাধান্য পায় আর্যতত্ত¡ ও শিল্পকলার বিবর্তন তত্ত¡ (নিজার, ২০১৭: ৫০-৫১)। নিজার তার গ্রন্থে এই দুই তত্ত্ব সম্পর্কেই বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি দেখান যে, পরিপ্রেক্ষিত-নির্ভরতাই হচ্ছে ইউরোপীয় শিল্পকলার বিবর্তন তত্তে¡র ভিত্তি; এবং এই পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর শিল্পচর্চার ব্যাকরণই গড়েছে ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত; এই ভিত্তিতেই সুলতানের চিত্র ‘অনাধুনিক’; ‘ব্যাকরণসিদ্ধ নয়’ (নিজার, ২০১৭: ৫৪)।

ভারতশিল্প সম্পর্কে উপনিবেশকদের এই পর্যালোচনা মোটেই নিরীহ ছিলো না। ফানোর বরাত দিয়ে আমরা আগেই বলেছি, এ ছিলো তাদের ‘সিস্টেমেটিক নেগেশন’। আমরা তো জানিই, পাশ্চাত্য জ্ঞানকাÐ তার উপনিবেশিত অপরকে চিহ্নিত করেছে বর্বর ও অসভ্য রূপে; আর নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে সভ্য চেহারায়। ইউরোপীয় গবেষকদের দৃষ্টিতে তাই ভারতশিল্পও ছিলো ‘আদিম-অশ্লীল-বর্বর’। ইউরোপীয়রা ‘যুক্তিবাদী’; আর ভারতীয়রা ‘অযুক্তিবাদী’। ভারতের ক্ষেত্রে এই ‘অযুক্তি’র জায়গা নিয়েছিলো ‘অধ্যাত্মবাদ’। ভারত তাই চিহ্নিত হয়েছে ‘অধ্যাত্মবাদী’ হিসেবে (নিজার, ২০১৭: ২৪)। নিজার বলেন, এই ধরনের নির্মাণ উপনিবেশিতের ইতিহাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে সত্যভ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে; যার দ্বারা উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে উপনিবেশিতের মনোজগৎ। ফানো, নগুগিসহ অন্যান্য তাত্তি¡কগণ এই মনোজাগতিক উপনিবেশায়নের কথাই বলেছেন। তাদের সঙ্গে একমত হয়ে নিজার যোগ করলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তার ভাষায়:

ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের শুরু হয়েছিল ফার্গুসন ও কানিংহামের ভারতশিল্পের সত্যভ্রম তৈরির মধ্য দিয়ে। তা নতুন মাত্রা পায় আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য অঙ্কনরীতি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়নের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতশিল্পকে ‘ART’-এর মর্যাদা না দেওয়ার এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার প্রভাব পড়ে সামগ্রিক জীবনে। তা সৃষ্টি করে নতুন এক সৌন্দর্য-ভাবনা। সৃষ্টি করে নতুন জীবন-কামনা। সৃষ্টি করে ঐতিহ্যকে ছেদ করে নতুন, ভিন্ন কোনো ব্যক্তি-হয়ে-ওঠার প্রবণতা, যা পরিবর্তন করেছিল রুচিবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির। (নিজার, ২০১৭: ৭৩)

শ্যামচরণ ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের প্রথম ভারতীয় শিক্ষক। বাংলা ভাষায় লেখা শিল্পবিষয়ক পয়লা রচনাটি তারই। সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প (১৮৭৪) নামে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি আর্যতত্ত্ব ও শিল্পকলার বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃসিদ্ধ বলে। শ্যামচরণ মনে করতেন, আর্যদের হাত ধরেই ভারতে শিল্পচর্চা এসেছে; মনে করতেন, পাশ্চাত্যের শিল্পধারা বিকাশমান; আর ভারতেরটা নিম্নগামী। তাহলে এই দুর্দশা থেকে উত্তরণের উপায়! উপায় আছে। শ্যামচরণের বিশ্বাস, পশ্চিমা অঙ্কনরীতির অনুকরণের দ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব (নিজার, ২০১৭: ৭৮)। নগুগির কথাগুলো মনে পড়ে যায়; উপনিবেশিতেরা তাদের হীনমন্যতা সারিয়ে তোলার দাওয়াই হিসেবেও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকেই একমাত্র হাজির-নাজির দেখে। এভাবেই জ্ঞানকাণ্ডের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে স্থানীয়দের বিচ্ছেদটা ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠেছে আলাদা একটি শ্রেণি; শিক্ষিত শ্রেণি। যাদের অর্জিত জ্ঞানের শেকড় পোঁতা নয় এই দেশের মাটিতে। তারা গতরে ছিলো ভারতীয়, মাগার মননে ইংরেজ। মেকলে (Thomas Babington Macaulay) তো এর বেশি কিছু চাননি। বিচ্ছেদায়ন নির্দেশ করতে নিজার বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প’ রচনাটির বরাত দিলেন। যেখানে বঙ্কিম বাঙালির জীবনে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্র এইসব নেই বলে ‘হায় হায় করছিলেন’ (নিজার, ২০১৭: ৭৩-৭৪)। আসলে তার এই ‘হায় হায় করার’ কারণ বাঙালির জীবনে এইসবের অনুপস্থিতি নয়। কারণটা হলো, যা আছে তা থেকে বঙ্কিমের বিচ্ছেদায়ন।

বিচ্ছেদায়ন, দ্বি–বিচ্ছেদায়ন, দ্বৈতচিত্ত

বিচ্ছেদায়ন কী! প্রশ্নটির উত্তর আস্তে আস্তে খোলাসা হওয়াই ভালো। ইংরেজিতে এইরকম যে প্রত্যয়টি আছে তার নাম ‘এলিয়েনেশন’ (alienation)। এলিয়েনেশনের ধারণাটা পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলে নানান মাত্রা অর্জন করেছে এই সম্পর্কিত আলাপ। লিখিত হয়েছে পুস্তকের পর পুস্তক। এক্ষেত্রে কয়েকজন তাত্ত্বিকের নাম বেশি বেশি নেওয়া হয়। এই দলে আছেন: হেগেল, ফয়েরবাখ ও মার্কস। মূলত এদেরই আলোচনা মারফত এলিয়েনেশনের আলাপটা গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর এই সম্পর্কিত ভাবনা আরও বহুদূর অগ্রসর হয়। তাই এলিয়েনেশন বুঝতে গেলে এখন হাজির হয় পরস্পর প্যাঁচ খাওয়া এক বান্ডিল বিষয়াষয়। তাই একইসঙ্গে এটি অনেককিছু বোঝায়। এটি নির্দেশ করে অনাসক্তি, অক্ষমতা, সত্তার অন্তর্গত খণ্ডায়ন, এক-ধরনের সম্পর্কহীনতা; যে জীবনকে কেউ যাপন করে তার প্রতি উদাসীনতা; তাকে আপন করে না-পাওয়া; তার প্রতি এলিয়েন (alien) থাকা ইত্যাদি (Jaeggi, 2014: 3)। এই ‘এলিয়েন’ থেকেই শব্দটা হয়েছে ‘এলিয়েনেশন’। রাহেল জায়েগি (Rahel Jaeggi) এই সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে লিখছেন:

Alienation is the inability to establish a relation to other human beings, to things, to social institutions and thereby also – so the fundamental intuition of the theory of alienation – to oneself. An alienated world presents itself to individuals as insignificant and meaningless, as rigidified or impoverished, as a world that is not one’s own, which is to say, a world in which one is not “at home” and over which one can have no influence. The alienated subject becomes a stranger to itself; it no longer experiences itself as an “actively effective subject” but a “passive object” at the mercy of unknown forces. (Jaeggi, 2014: 3)

হেগেলের (Friedrich Hegel) দর্শনে এলিয়েনেশন একটি বেসিক আইডিয়া রূপে কাজ করেছে। সহজভাবে হেগেলকে বুঝতে গেলে, দেখা যায়, তার চিন্তা গিয়ে শেষ হয় পরম এক ভাবগত সত্তায়। তিনি বলেন, অ্যাবসল্যুট মাইন্ডের কথা। অ্যাবসল্যুট স্পিরিটের কথা। জনপ্রিয় ধারণায় একেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হয়; এবং এই অ্যাবসল্যুট আইডিয়া, হেগেলের ধ্যানে, এক সেট ফিক্সড জিনিসপত্র নয়; এমনকি তা গোটা এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সেই সকল কিছুর নির্জীব সমষ্টিও নয়; বরং তা এক ‘dynamic Self, engaged in a circular process of alienation and dealienation’। জগৎসংসার, হেগেলের কাছে, পরম ভাবের আত্ম-বিচ্ছিন্নতার ফল। পরম ভাবের আত্ম-অচেতন রূপ। এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে, আত্ম-সচেতনতার মধ্য দিয়ে, জগৎ আবার পরম ভাবে বিলীন হবে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ হলো সেই পরম ভাবে রূপান্তরশীল ফিরতি সত্তা। একারণেই ইতিহাসব্যাপী মানুষ ক্রমশ আত্ম-সচেতন সত্তায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের এই আত্ম-সচেতনতা ও প্রজ্ঞা একইসঙ্গে পরম ভাবেরও নিজ সম্পর্কে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠার প্রক্রিয়া। অনেকেই মনে করেন, হেগেল এই ধারণা পেয়েছেন, খ্রিস্টীয় আদি পাপ ও তা থেকে পরিত্রাণের গল্পে। কেউ কেউ দাবি করেন, পশ্চিমা চিন্তায় এলিয়েনেশনের বীজ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর উপাসনা (concept of idolatry) রীতিতেই নিহিত ছিলো। তেমনি অনেকের বিবেচনায়, ‘Absolute Mind’-এর ‘self-alienated’ রূপ হিসেবে জগৎকে দেখায়, হেগেলের ঋণ মূলত প্লেটোর কাছে। প্লেটোই প্রথম জগৎকে দেখেছিলেন পরম ভাবজগতের নকল হিসেবে (Petrovic, 2021)।

মানুষ যে তার নিজ-সত্তা থেকে এলিয়েনেটেড হতে পারে হেগেলের এই প্রস্তাবনাটি ফয়েরবাখ (Ludwig Feuerbach) মেনে নেন। কিন্তু জগৎ হলো ‘Absolute Mind’-এর ‘self-alienated’ রূপ; আর মানুষ হলো ডি-এলিয়েনেশন প্রক্রিয়ায় শামিল সেই অ্যাবসল্যুট মাইন্ড; এইসব অ্যাবসল্যুট মাইন্ড-টাইন্ড ফয়েরবাখ উড়িয়ে দেন। তার মতে, মানুষ আত্ম-বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর নয়। উল্টা ঈশ্বরই আত্ম-বিচ্ছিন্ন মানুষ। মানুষের কর্মই, মানুষের সাধনাই পরম-টরম বানিয়ে ঈশ্বরের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। তার কথা হলো, মানুষ যখন প্রকৃতিকে আত্ম-বিচ্ছিন্ন ভগবান হিসেবে স্বীকার না করে তখন সে এলিয়েনেটেড হয় না; বরং সে যখন নিজের শ্রমে কিছু সৃষ্টি করে কল্পিত এক পরম সত্তার নামে তা প্রচার করে, তার কাছে মাথা নোয়ায়, তখনই সে এলিয়েনেটেড হয়। সেই ঈশ্বরকে খারিজ করার মাধ্যমেই মূলত, ফয়েরবাখ মনে করেন, মানুষের ডি-এলিয়েনেশনটা ঘটবে। ধর্মীয় পরিসরে সংঘটিত ফয়েরবাখের এই সমালোচনাকে মার্কস (Karl Marx) স্বাগত জানান। হেগেলেরও প্রশংসা করেন তিনি। হেগেল যেহেতু বিষয়টা ধরতে পেরেছিলেন যে, মানুষের তৎপরতা এলিয়েনেশন ও ডি-এলিয়েনেশন প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু হেগেলের প্রস্তাবের অপরাপর দিকগুলোর কট্টর সমালোচনা করেন মার্কস। বিশেষ করে, অবজেক্টিফিকেশনকে (objectification) এলিয়েনেশনের কারণ মনে করা; এবং তা বিলোপের মধ্য দিয়ে ডি-এলিয়েনেশন প্রস্তাব করা। এছাড়াও মানুষকে হেগেল বিবেচনা করেছেন আত্ম-সচেতনতা হিসেবে। ফলে মানুষের এলিয়েনেশন মূলত গিয়ে দাঁড়িয়েছে আত্ম-অচেতনতায়। যে কারণে হেগেলকে পৌঁছতে হয়েছে বিশুদ্ধ চিন্তায় যা এই আত্ম-অচেতনতা দূর করে ডি-এলিয়েনেশন ঘটাবে। কিন্তু মানুষ তো কেবল ধার্মিক পরিচয়ই বহন করে না; কেবল ধর্মীয় পরিসরেই তার এলিয়েনেশন ঘটে না; তার অপরাপর মাত্রাও রয়েছে; রয়েছে তার আর্থনীতিক-রাজনীতিক ও দার্শনিক দিক (Petrovic, 2021)। মার্কস তাই হাজির করলেন এলিয়েনেশনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

ফয়েরবাখ ও মার্কসে এসে এলিয়েনেশন মর্ত্যরে বিষয় হয়ে উঠলো। মার্কসের চিন্তায় কেন্দ্রীয় জায়গা নিয়েছে এই এলিয়েনেশন। খুবই পদ্ধতিগতভাবে এই সম্পর্কে আলোচনা দাঁড় করালেন মার্কস। তার বিশ্লেষণে ধরা পড়লো সমাজে মজুরি-প্রথার বিকাশের সঙ্গে কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ। লিখলেন, মজুরির উদ্ভবই সংশ্লিষ্ট সমাজে শ্রমের বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ। মার্কসের বিশ্লেষণে মজুরি প্রথা, শ্রমের বিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তির বিকাশ, মানুষের এলিয়েনেশন একই সূত্রে গাঁথা। বিচ্ছিন্ন শ্রম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দেয় (Marx, 2007: 68)। আর এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিমূর্ত রূপ হিসেবেই সমাজে হাজির থাকে ব্যক্তি। ব্যক্তি মানেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ ইতোমধ্যেই যার এলিয়েনেশন ঘটে গেছে। তাই ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে ওঠা মূলত প্রজাতি সত্তা থেকে তার বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ। গুছিয়ে লিখলে মার্কসের বিশ্লেষণে চার ধরনের এলিয়য়েনেশন ধরা পড়ে। এক, উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা; দুই, উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা; তিন, আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা; চার, প্রজাতি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। বলে রাখা ভালো, মার্কস বর্ণিত উৎপাদনকে কিন্তু চাল-ডাল উৎপাদন হিসেবে বুঝলে চলবে না। বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এই উৎপাদনের চরিত্রে নিহিত থাকে তার দার্শনিক দিকও। এতে নিহিত থাকে, প্রতিনিয়ত নিজেরই জীবন উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের মতো বিষয়। মার্কস তার ১৮৪৪ সালের অর্থশাস্ত্র ও দর্শনসম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিতে এই সম্পর্কে দুর্দান্ত আলোচনা করেছেন।

এলিয়েনেশনের মার্কসীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে নিজার তার বিশ্লেষণের সাযুজ্য নির্দেশ করেছেন। বিশেষ করে তিনিও আত্মসত্তার বিচ্ছিন্নতার উপরই জোর দিয়েছেন। নিজার একে ‘বিচ্ছেদায়ন’ লেখেন। ‘বিচ্ছেদ’ শব্দের সঙ্গে বাংলা-অঞ্চলের মানুষের পূর্বপরিচয় আছে। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনল’কে যার যার মতো করে বুঝে নেওয়ার অভিজ্ঞতা কমবেশি সবারই আছে। পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার বিচ্ছেদ; প্রেমাস্পদ থেকে প্রেমিকের বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা অর্থে। সম্ভবত বাংলা-অঞ্চলের বিচ্ছেদ-ভাবনাকে দার্শনিক পরিপুষ্টি প্রদানের জন্যই এই শব্দটি নিজার বেছে নিয়েছেন; যাতে এসে যোগ হবে এলিয়েনেশন সম্পর্কিত হাল আমলের পর্যালোচনাসমূহও। বিচ্ছেদায়ন ধারণাগতভাবে এলিয়েনেশন থেকে দূরবর্তী নয়; এটি এলিয়েনেশনের দার্শনিক মাত্রাটিকেই প্রকাশ করে; যার দ্বারা মানুষ উৎখাত হয়ে পড়ে তার আত্মসত্তা থেকে। মানুষের চিন্তা তখন আর তার নিজের চিন্তা থাকে না; সে যাপন করে না তার নিজের জীবন। অবশ্য ফয়েরবাখ ও মার্কসের মতো মানুষের প্রজাতি সত্তার ধারণায় আস্থা রাখেন না নিজার। এমনকি মানুষের কোনো সারসত্তায়। তাহলে তার আলোচনায় বিচ্ছেদায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে! এটি একটি জরুরি জিজ্ঞাসা। প্রকৃতির প্রভাবশালী জীব মানুষ। তার স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা অঞ্চলেরই স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর এতে বাধাগ্রস্থ হয়। দীর্ঘ সময়ের ছকে যা নির্ণয় করাও সম্ভব। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই স্বতঃফূর্ত প্রাণ-প্রবাহকে নিজার অভিমুখিতা বলে চিহ্নিত করেন। বিচ্ছেদায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এই অভিমুখিতারই পরিবর্তন ঘটে। এতে সেই অঞ্চলের সক্রিয় উপাদানগুলোতে এক-ধরনের উলট-পালট ঘটে যায়; এই পরিবর্তন জোর প্রয়োগে ঘটে; মোটেই তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বিচ্ছেদায়নের কারণে সত্তা হারায় তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। অঞ্চলটি চ্যুত হয় তার স্বতস্ফূর্ত পরিবর্তন থেকে। ‘স্বতস্ফূর্ত’ ধারণাটি এখানে ‘যে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণহীনতা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এর কোনো মর্মগত (essential) রূপ নেই। এই বিষয়ে সাবধানতা জরুরি।

নিজার মার্কসের পথ ধরেননি। সেই পথ ধরলে তাকে সমাধান খুঁজতে হতো ব্যক্তি-সম্পত্তির বিলোপসাধনে। আর্থনীতিক নির্দিষ্টতা তার গন্তব্য নয়। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় বিচ্ছেদায়নের জটিল রূপটিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। যেখানে উপনিবেশিত মন তার বিচ্ছিন্ন সত্তাকেই বাস্তবতা বলে গ্রহণ করেছে। হার্বার্ট মার্কিউজের (Herbert Marcuse) বিশ্লেষণটি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। মার্কিউজ লিখেছিলেন:

…the concept of alienation seems to become questionable when the individuals identify themselves with the existence which is imposed upon them and have in it their own development and satisfaction. This identification is not illusion but reality. However, the reality constitutes a more progressive stage of alienation. (Marcuse, 2007: 13)

মার্কিউজ বিষয়গত এলিয়েনেশনের কথা বলেছেন। বিচ্ছিন্ন বিষয়ী যেখানে তার বিচ্ছিন্নতাসমেত হয়ে উঠেছে বিষয়গত। তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো, বিকশিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার ও টেকনোলজিক্যাল সোসাইটিতে বিরাজমান নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণকৌশল। যেই সমাজে পুঁজিবাদী ভাবাদর্শই হাজির হয় অদ্বিতীয় বাস্তবতা রূপে। মার্কিউজ মনে করিয়ে দেন: This absorption of ideology into reality does not, however, signify the “end of ideology”। তিনি বলছেন, সেই সমাজ বরং আরও বেশি ভাবাদর্শ নির্ভর; কেননা ভাবাদর্শও সেখানে সমানতালে উৎপাদিত হয়ে থাকে। সেই সমাজকে তার প্রোডাকশন দিয়ে নির্ণয় করা যায়। উৎপাদিত পণ্যই ঘোষণা করে সেই সমাজের পরিচয়। যে ধরনের পণ্য ও সেবা কোনো সমাজে উৎপাদিত হয়ে থাকে মূলত সেই ধরনের সমাজই সেখানে কায়েম হয়েছে। মার্কিউজ লিখছেন, ‘Thus emerges a pattern of one-dimensional thought and behavior…’ (Marcuse, 2007: 13-14)।

বিকশিত-পুঁজিবাদী-সমাজে ব্যক্তির হ্রাসমান অস্তিত্ব মার্কিউজের নজর এড়ায়নি। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর থেকে প্রযুক্তিগত আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ব্যক্তিসত্তার কেবলি তিনি অবনমন দেখেছেন; দেখেছেন, সংশ্লিষ্ট সমাজের শ্রম ও অবসরকে প্রযুক্তি কীভাবে নতুন বিন্যাসে সাজায়; কীভাবে সমগ্র জীবনকেই তা প্রভাবিত করে; কব্জা করে নেয় ব্যক্তিক চিন্তার ধরন। ব্যক্তির বিকাশ এতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মার্কিউজ ব্যক্তির এই নিয়ন্ত্রিত দশাকে ‘একমাত্রিক জীবন’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, শিল্পপ্রধান সমাজের প্রাযুক্তিক শর্তসমূহ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দারুণভাবে খর্ব করে (Kellner, 2007: xviii -xix)। অ্যাডর্নো (Theodor Adorno) ও মার্কিউজ দুজনেই এই ধরনের সমাজ সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। ফ্রয়েডের দার্শনিক ব্যাখ্যাসূত্রে যৌন স্বাধীনতা ও প্লেজার প্রিন্সিপালের প্রাধান্যের মধ্যেই ‘emancipation’-এর শর্ত দেখেছিলেন মার্কিউজ। অন্যদিকে, আধিপত্য থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার উপায় হিসেবে যৌনতাকে নয়, অ্যাডর্নো বেছে নিয়েছিলেন ‘বিশুদ্ধ’ শিল্প। তার মতে, শিল্পই বিদ্যমান বাস্তবতার মুখোমুখি হয় এবং তা-ই বলে দিতে পারে বাস্তবতা আদতে কতো কতো রকম হতে পারতো (Bottomore, 2002: 41)। ব্যক্তিসত্তার এই বিচ্ছিন্নতা ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্তি¡কদের ‘emancipation’-এর ধারণাকে নিজারের আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন ও বি-বিচ্ছেদায়নের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। কিন্তু কেবল মিলিয়েই পড়া যায় Ñ তা এক নয়। কারণ ‘আত্মসত্তা’ বলতে নিজার ব্যক্তি বোঝাচ্ছেন না। ‘ব্যক্তি’ ইউরোপীয় ধারণা। আলাদা তার জিনিয়ালোজি। তিনি ব্যক্তিসত্তার ফাঁদে পড়তে নারাজ। লিখেছেন:

আত্মসত্তার কোনো বিশেষ রূপ নেই। তা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিশেষ কালে তার কোনো সামান্য চিত্র নেই। সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজনের সাপেক্ষে তা নির্মানাধীন, যে প্রয়োজন আবার ভৌগোলিক ও কালিক। (নিজার, ২০১৭: ২৩)

নিজার এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সংজ্ঞায়নের দিকে ঝুঁকেছেন। কোনো সুগঠিত ব্যক্তির ধারণায় তিনি আস্থা পোষণ করেননি। আদতে স্থান-কাল নিরপেক্ষ ও স্থির কোনো ব্যক্তিসত্তা যে অবাস্তব, এই ধারণাকেই তিনি সামনে ঠেলে দিয়েছেন। তার আত্মসত্তার ধারণা পরিগঠিত হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনে ব্যবহৃত চিত্তের ধারণা থেকে। ‘চিত্ত’ পালি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে – সচেতন চিন্তার প্রবাহ। কিন্তু সতর্ক করছেন লেখক, চিত্ত সর্বদা বিষয়কেন্দ্রিক হলেও, এটি কোনো মনস্তাত্তি¡ক অবস্থা নয়; বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া। কোনো বিষয় সম্পর্কিত এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন যে চিন্তা চলতে থাকে তা-ই চিত্ত। ফলে, প্রবাহিত ভাবনাজগতের পূর্বাপর সম্পর্ক থাকলেও তা সামান্য সম্পর্ক নয় (নিজার, ২০১৭: ১০০)। ব্যক্তির ধারণা নির্মাণে মূলত এই ধরনের একটা কল্পিত সামান্য সম্পর্ক ধরে নেওয়া হয়। যা ভ্রম মাত্র। ঘূর্ণায়মান ফ্যানের উদাহরণ দিয়ে একে বোঝা সম্ভব। চালু অবস্থায় ফ্যানের ব্লেডগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত ও বৃত্তাকার মনে হয়। ব্লেডগুলো কিন্তু সেই রকম নয়। সেটি একটি ভ্রমাত্মক রূপ। তেমনি ব্যক্তির যে টোটাল চরিত্রটি দর্শনে দাঁড় করানো হয় তা মূলত এই বৃত্তাকার ফ্যানের মতোই এক-ধরনের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ।

ফলে আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন বলতে নিজার বোঝাচ্ছেন, বলপ্রয়োগের দ্বারা আত্মসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরে ব্যাঘাত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে; যা আত্মসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরকে প্রতিহত করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কৃষিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থার বদলে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক কারখানা, চা-বাগান, রাবার-বাগানে প্রলোভন ও জোর খাটিয়ে নিয়োজিত শ্রমিকের কথা বলেছেন। নিজস্ব ভূমি থেকে যাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে; যাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে জীবনের নিজস্ব খাত থেকেই; যার দরুন, গড়ে উঠেছে তাদের আলাদা আত্মপরিচয়; আগের পরিচয় থেকে যা ভিন্ন। এটিই আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন প্রক্রিয়া (নিজার, ২০১৭: ৯৮)। আত্মপরিচয়ের এই রূপান্তর স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো। নিজার প্রচলিত উদাহরণগুলোই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার ছিলো লক্ষ্য ঘটনার দার্শনিক মাত্রাটিকেই বরং প্রকাশ করা। পরিষ্কার করা দরকার, বিচ্ছেদায়নের নেপথ্যে সক্রিয় জোর সকল ক্ষেত্রেই পেশিশক্তি সংশ্লিষ্ট হতে হবে, তা নয়; তা হতে পারে কোনো ভাবাদর্শ অথবা খোদ কোনো জ্ঞানোৎপাদন প্রক্রিয়া; যা ব্যাহত করবে আত্মসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর। বিচ্ছেদায়নের প্রসঙ্গ এইসব কারণেই বিউপনিবেশায়ন আলোচনায় জরুরি হয়ে ওঠে। আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা দেখবো, বি-বিচ্ছেদায়ন কীভাবে বিউপনিবেশায়নের মৌলিক শর্ত।

বিচ্ছেদায়নের পাশাপাশি নিজার নির্মাণ করেছেন দ্বি-বিচ্ছেদায়নের ধারণা। আত্মসত্তার স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে বিচ্ছিন্নতাই যদি বিচ্ছেদায়ন হয়, তাহলে দ্বি-বিচ্ছেদায়ন কী! বিচ্ছেদায়নের পর পুনরায় সেই আত্মসত্তায় ফিরে যাওয়ার যে চেষ্টা অথবা সে উদ্দেশ্যে কোনো কল্পিত আত্মসত্তা নির্মাণ করা অথবা আরোপিত কোনো আত্মসত্তায় ফিরে যাওয়ার তাগাদাকেই নিজার বলেছেন দ্বি-বিচ্ছেদায়ন। আসলে আত্মসত্তায় ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আত্মসত্তা তো অপরিবর্তনশীল কংক্রিট কিছু নয়। ফলে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গই আসে না। এইসব কারণেই দ্বি-বিচ্ছেদায়নের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; এবং বিউপনিবেশায়নে সর্বদাই নিহিত থাকে এর ঝুঁকি। বিউপনিবেশায়নে শামিল হয়ে এমনকি অনেকেই এই দ্বি-বিচ্ছেদায়নের কবলে পড়েছেন। ই. বি. হ্যাবেল (E. B. Havell), আনন্দ কুমারস্বামী ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাহরণ দিয়েছেন নিজার। তিনজনই ভারতশিল্পচর্চায় অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। নিজার মনে করেন, ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন সম্পর্কে, যদিও তাত্ত্বিকভাবে নয়, তারা ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশেষত ভারতশিল্প যখন ঔপনিবেশিক ছকে অনুন্নত ঘোষিত হলো, তারা চেয়েছিলেন এর পাল্টা বয়ান হাজির করতে। এই সুবাদে ভারতশিল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবে তারা চিহ্নিত করেছেন ‘আধ্যাত্মিকতা’কে; এবং চেয়েছেন সেখানেই ফিরে যেতে। নিজারের মতে, তাদের এই প্রচেষ্টাও নিঃসন্দেহে, এক-ধরনের বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাবই ছিলো; কিন্তু ‘আধ্যাত্মিকতা’য় ফিরতে গিয়ে বিউপনিবেশায়নের পরিবর্তে উল্টা তারা দ্বি-বিচ্ছেদায়নের শিকার হয়েছেন; যেহেতু ‘আধ্যাত্মিকতা’ ভারতশিল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য নয়; অনেক বৈশিষ্ট্যের একটি মাত্র। নিজার ব্যাখ্যা করেছেন, ভারতশিল্প পাঠের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি আর্যতত্ত্ব ও শিল্পকলার বিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা তারা প্রথম পর্যায়ের বিচ্ছেদায়নের শিকার হয়েছেন। তারপর সেই জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তিতেই আবার যখন ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ‘আধ্যাত্মিকতা’ ভেবে তাতে ফিরে যেতে চান, তখন তাদের দ্বি-বিচ্ছেদায়ন ঘটে (নিজার, ২০১৭: ৯৮)। নিজারের ভাষায়:

এই বিচ্ছেদায়ন পুনরায় সংগঠিত হয়, যখন বিউপনিবেশায়নের প্রত্যয় নিয়ে আমরা পাশ্চাত্য উপনিবেশায়ন প্রতিরোধের ভাষা খুঁজি ‘প্রাচ্যবাদী’ জ্ঞানকাণ্ডে। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশের উপর ভিত্তি করে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে। এই নির্মিত আত্মপরিচয় যখন ‘আধ্যাত্মিকতা’, তখন তা পুনরায় আত্মসত্তার বিচ্ছেদ ঘটায় অর্থাৎ আত্মসত্তার দ্বি-বিচ্ছেদায়ন হয়। (নিজার, ২০১৭: ৯৮)

দ্বি-বিচ্ছেদায়নের প্রসঙ্গটিতে নিজার কেন জোর দিয়েছেন, এখন আর তা নিশ্চয়ই অপরিষ্কার নয়। দ্বি-বিচ্ছেদায়ন বিউপনিবেশায়নে নিহিত চোরাফাঁদ। এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করলে বিউপনিবেশায়ন নাম নিয়েই গলায় বিঁধবে কাঁটাটা। নেগ্রিচ্যুড আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুরূপ সংকট লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের আত্তীকরণ নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো। এর অগ্রভাগে ছিলেন লিওপোল্ড সেডার সেঙ্গর এইমে সেজায়ার, বিরাগো দিয়োপ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ঔপনিবেশিক শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য ‘নেগ্রিচ্যুড’ শিরোনামে তারা গড়ে তুলেছিলেন একটি কমন প্লাটফর্ম; যেখানে ‘নিগ্রো’ পরিচয়টাকে তারা করে তোলেন গর্বের বিষয়; পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের ভিত (Kohn & Mcbride, 2011: 24-25)। সেজায়ার (Aimé Césaire) ‘নিগ্রো’ পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্নতাকে মানতে পারেননি। একে তিনি দেখেছেন এলিয়েনেশন হিসেবে। এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

Our struggle was a struggle against alienation. That struggle gave birth to Negritude. Because Antilleans were ashamed of being Negros, they searched for all sorts of euphemisms for Negro: they would say a man of color, a dark-complexioned man, and other idiocies like that. (Césaire, 1972: 28)

‘নিগ্রো’ আসলে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে নির্মিত এক-ধরনের মর্মগত পরিচয়। এক্ষেত্রে ক্যাটেগরি ছিলো গাত্রবর্ণ। এই নির্মাণ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের অপরাপর ক্যাটেগরিক্যাল নির্মাণের মতোই বর্ণবাদী ও ত্রুটিপূর্ণ। ‘নিগ্রো’ কারো প্রকৃত পরিচয় হতে পারে না। ঔপনিবেশিক প্রভুদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় গড়া এই পরিচয়। যদিও নেগ্রিচ্যুড আন্দোলনে একেই সারসত্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; আঁকড়ে ধরা হয়েছে এই পরিচয়টাকেই; এর ভিত্তিকেই মনে করা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐক্যবেদি; অভিজ্ঞতার সামান্য পাটাতন; সুতরাং, ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে ‘নিগ্রো’ পরিচয় নির্মাণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত কৃষ্ণাঙ্গরা প্রথম পর্যায়ের বিচ্ছেদায়নের শিকার হয়েছে। আবার, ‘নিগ্রো’ পরিচয়টিকেই সারসত্তা ভেবে তারা যখন সেখানে ফিরতে চেয়েছে, তখন তারা কবলে পড়েছে দ্বি-বিচ্ছেদায়নের। ফানো যদিও ভিন্নভাবে বলেছিলেন, তবু তার কথাটা এখানে দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক: ‘It is the white man who creates the Negro. But it is the Negro who creates negritude.’ (Fano, 1965: 47)। এই কারণেই, প্রাক-ঔপনিবেশিক চৈতন্যে ফিরে যাওয়ার তাগাদা বোধ করা, অথবা কোনো সার পরিচয়ে আস্থা রাখা, অথবা কোনো সার পরিচয় নির্মাণপূর্বক তা কায়েমের চেষ্টা করাটা বরাবর ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশের জ্ঞানজাগতিক পরিসরে লক্ষণসমূহ একেবারে গরহাজির, তা কিন্তু দাবি করা যায় না। বিউপনিবেশায়নে তাই দ্বি-বিচ্ছেদায়ন সম্পর্কে সতর্কতা খুবই জরুরি। এছাড়া, প্রাক-ঔপনিবেশিক চৈতন্য বলতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যে জিনিসগুলো আমরা বুঝে থাকি, একটু খোঁজ করে দেখলেই দেখা যায়, আদতে তা ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডেরই নির্মাণ। অথবা তা জাল স্বপ্ন মাত্র।

উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে উপনিবেশিত মনে আরেকটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিজার একে ‘দ্বৈতচিত্ত’ বলেছেন। এটি বোঝা কঠিন নয়। চিন্তায় নিহিত পরস্পরবিরোধী প্রবণতা নির্দেশ করতে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। উপনিবেশিত সমাজে ঔপনিবেশিক বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা ও সেই জ্ঞানকাণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনো দুই-ই আমাদের মধ্যে সক্রিয় থাকে। এটি দ্বৈতচিত্তের কারণেই ঘটে। ঔপনিবেশিক হেজেমনির প্রভাবেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। সমাজে হাজির ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহই মূলত এই হেজেমনি গড়ে তোলায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। উপনিবেশিত রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে দ্বৈতচিত্তের প্রবণতা তাই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। নিজার জানিয়েছেন – কবি, ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও দেখা যায় এই প্রবণতা। শামসুর রাহমানের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। তার ‘আত্মপ্রতিকৃতি’ ও ‘ফিরে আয় উত্তরাধিকারী’ এই দুই কবিতায় প্রকটিত ভাবগত দ্বন্দের বরাত দিয়ে কবির চিন্তায় দ্বৈতচিত্তের উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন নিজার। দ্বৈতচিত্ত তার কাছে উত্তর-ঔপনিবেশিক মননের গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য। তার মতে, উপনিবেশের কালে জনমনে যেমন একদিকে থাকে ঔপনিবেশিক প্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা, তেমনি অন্যদিকে থাকে ঔপনিবেশিক চিন্তার প্রভাব (নিজার, ২০১৭: ১০০)। বিউপনিবেশায়নে দ্বৈতচিত্তের সংকট সম্পর্কেও সমান ওয়াকিবহাল থাকা চাই।

ভারতশিল্পের অভিমুখিতা

অভিমুখিতার প্রসঙ্গ বিচ্ছেদায়নের আলোচনায় যদিও আগেই চলে এসেছে। তবু একে আরও পরিষ্কার করা জরুরি। নিজারের বিউপনিবেশায়ন আলোচনায় অভিমুখিতা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বহুলোকের চিত্তের কোনো সাধারণ চরিত্র থাকা সম্ভব নয়। ফলে সামষ্টিক চিত্তেরও কোনো নির্দিষ্ট রূপ থাকতে পারে না। নিজার তাই বড়ো পরিসরে কোনো অঞ্চলের অভিমুখিতা লক্ষ্য করেছেন। সেই সাপেক্ষে পর্যালোচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-প্রবাহকে। বর্তমানে বিভিন্ন ঘরানার চিন্তা-কাঠামোতেই এই ধরনের সামষ্টিক চিত্তের একটি সামান্য চিত্র পূর্বানুমান করা হয় – যা ত্রুটিযুক্ত। দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে; অথবা বিশেষ আইডিওলজির ঝাণ্ডাবাহী হয়; গড়ে তোলে হেজেমনি। নিজার এই দার্শনিক সংকট পরিহারের উদ্দেশ্যে অভিমুখিতার ধারণা গড়ে তোলেন। তার ভাষায়:

বিশেষ সময়ে অনেক লোকের চিত্ত-এর মধ্যে সামান্য চিত্র পাওয়া কঠিন। তাই বিশেষ সময়ে সামষ্টিক চিত্ত-এর কোনো সামান্য চিত্র থাকে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সামষ্টিক চিত্ত-এর একটি সামান্য চিত্র এবং অভিমুখিতা পাওয়া যায়। কারণ দীর্ঘকালিক ব্যবধান বিবেচনার কারণে অভিব্যক্তি এবং অভিমুখিতার সামান্য চিত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত নয়; ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন নিশ্চিত। (নিজার, ২০১৭: ১০০)

তেমনি বিশেষ সময়ে কোনো অঞ্চলের শিল্পচর্চার সামান্যচিত্রও পাওয়া যায় না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার অভিমুখিতা ঠিকই পরিলক্ষিত হয়। নিজার জানাচ্ছেন, রেনেসাঁ থেকে উনিশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয় শিল্পচর্চার সঙ্গে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতশিল্পের অভিমুখিতার পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইউরোপীয় ও ভারতশিল্প বিকশিত হয়েছে যার যার নিয়মে। দুইয়ের পার্থক্যটা তাহলে কোথায়! পার্থক্য ‘নৈর্ব্যক্তিকতা’র ধারণায়নে। নিজার বলেছেন, পাশ্চাত্য শিল্পকলায় উপস্থাপিত হয় ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতা; যা রেনেসাঁ ও রেনেসাঁ-উত্তর মূলধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য; এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় কোনো বস্তুর ব্যক্তিসাপেক্ষ যথাযথ উপস্থাপনা; অর্থাৎ বিশেষ আলোতে ও দুরত্বে বস্তুকে কেমন দেখাবে তার নিখুঁত চিত্রায়ন। এজন্য প্রয়োজন ছিলো পরিপ্রেক্ষিত কৌশলের আবিষ্কার; যেহেতু পরিপ্রেক্ষিত কৌশল ব্যবহার করেই দ্বিমাত্রিক তলে এভাবে অঙ্কন করা যায় ত্রিমাত্রিক চিত্র। ইউরোপে তাই পরিপ্রেক্ষিত কৌশল আবিষ্কৃতও হয়; এবং এই কৌশলে আঁকা ছবি এতোটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্যে পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে শুরু হয় শিল্প-অশিল্প বিবেচনা; এটি হয়ে ওঠে শিল্প বিচারের স্বীকৃত মানদণ্ড। কিন্তু ভারতশিল্পেই এই পরিপ্রেক্ষিত কৌশল অপরিহার্য ছিলো না; এর কারণ, ভারতশিল্পে উপস্থাপিত হতো ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতা; এক্ষেত্রে উপস্থাপিত হতো বস্তুর সামান্য লক্ষণ; যা মোটেই ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়। যোগ করা উচিৎ, এই সামান্য লক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন না; একইসঙ্গে বস্তুর জ্ঞানলক্ষণ উপস্থাপনেও তারা ছিলেন সবিশেষ মনোযোগী (নিজার, ২০১৭: ২৭-৩৩)।

সুতরাং, নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা সাপেক্ষেই পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিল্পদর্শনের স্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়েছে; এবং ঔপনিবেশিকতার সুবাদে ভারতীয় শিল্পের এই স্বাতন্ত্র্যই ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে পেয়েছে নেতিবাচক নির্মিতি। শিল্প-বিচারে পাশ্চাত্য হাজির হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত কৌশল নিয়ে; যে জোরের বশে ভারতশিল্পকে তারা ‘অশিল্প’ প্রতিপন্ন করেছে; সাব্যস্ত করেছে ‘অনাধুনিক’। নিজার লিখেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিত কৌশলেরই বরং নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে; বস্তুকে তা যথাযথ রূপে উপস্থাপন করতে পারে ঠিক আছে; কিন্তু তা প্রতিবেশের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্দেশ করতে অপারগ; অথচ ভারতশিল্পে সেই সম্পর্কও উপস্থাপিত হয়। নিজার তার গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতশিল্প ও ভারতীয় দর্শনের গভীর যোগ; ক্রমশই তার আলোচনায় স্পষ্ট করেছেন ভারতীয় শিল্পদর্শনের অভিমুখিতা। যশোধরকৃত কামসূত্র-এর টীকা জয়মঙ্গলায় উপস্থাপিত শিল্পের ষড়ঙ্গ ধারণার বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি; তিনি শুরু করেছেন এভাবে – ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ‘প্রমা’; প্রমা হলো যথার্থ বা অভ্রান্ত জ্ঞান; প্রমাণ হচ্ছে এই ‘প্রমা’ লাভের মাধ্যম। অক্ষপদ গৌতম তার ন্যায়সূত্র-এ বলেছেন চারটি প্রমাণের কথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ন্যায়সূত্র-এ বলা হয়েছে দুই ধরনের প্রত্যক্ষের কথা – নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। বস্তু যখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ‘প্রমা’ মনে করেন না। আবার সবিকল্পক প্রত্যক্ষে তৈরি হয় বস্তুর ‘রূপভেদ’। ষড়ঙ্গের এটি প্রথম অঙ্গ। সবিকল্পক স্তরেই দৃশ্যপটে উপস্থিত বস্তুর স্থান, কাল, অবস্থা, গুণ, কর্ম আকার সম্পর্কে জানা যায়। সবিকল্পকের পরবর্তী স্তরকে গৌতম বলেছেন, ‘অলৌকিক প্রত্যক্ষ’; অলৌকিক প্রত্যক্ষ জটিল ও বুদ্ধিজাত। ফলে এটি ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়। এই অবস্থায় মানুষ লাভ করে বস্তু সম্পর্কে সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ বিষয়ক জ্ঞান (নিজার, ২০১৭: ৩২-৩৩)।