অনুবাদ: পার্থ প্রতীম দাস

সম্পাদকের নোট: নোম চমস্কির এই লেখাটি ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল জেড নেটে। ২০০৭ সালে ড. মুসতাক আহমেদ সম্পাদিত “গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি” বইয়ে লেখাটির অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে সেটিরই আরেকটু পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

আমি কেন মিডিয়া বিষয়ে লেখালেখি করি, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো: আমি এই পুরো বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতিটা সম্পর্কেই আগ্রহী। এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির যে অংশটির সাথে সহজেই বোঝাপড়া করা যায়, তা হলো মিডিয়া বা গণমাধ্যম। এটি প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়। আপনি চাইলেই একটি নিয়মমাফিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। গতকালের জিনিসপত্রগুলোর সঙ্গে আজকের জিনিসপত্রগুলোর তুলনা করে দেখতে পারেন। সেখানে কোন জিনিসটা যাচ্ছে, কোনটা যাচ্ছে না, এবং কীভাবে বিভিন্ন বিষয় তুলে আনা হচ্ছে- এ সম্পর্কে আপনি প্রচুর তথ্যপ্রমাণ পাবেন।

আমার মতে, কোনো স্কলারশিপ বা ধরেন কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক জার্নালের থেকে মিডিয়া খুব আলাদা কিছু না। যদিও এখানে কিছু বাড়তি চাপ থাকে, কিন্তু এটি একেবারে ভিন্ন কোনো জিনিস না। এরা একে অপরের সাথে লেনদেন করে। একারণে মানুষ খুব সহজে এগুলোর মধ্যে আসা-যাওয়া করতে পারে।

মিডিয়া বা অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে গেলে আপনাকে সেটির দিকে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। প্রশ্ন তুলতে হবে সেটির অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিয়ে। জানতে চান: পুরো সমাজে তাদের ভূমিকা কী? কীভাবে তারা অন্যান্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত? আপনার ভাগ্য ভালো হলে, আপনি ঐ প্রতিষ্ঠানের তথ্য-ব্যবস্থার হর্তাকর্তাদের কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ কিছু দলিলপত্র পেয়ে যাবেন। যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন তারা আসলেই কী করছে। (এটি মূলত এক ধরনের দীক্ষায়ণ ব্যবস্থা) । তার মানে এই না যে, জনসংযোগ দপ্তরের বিতরণ করা লিফলেটগুলো থেকে আপনি এগুলো পাবেন। তারা সত্যিই কী করতে চায়, তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তাগুলো হয়, সেখান থেকে আপনি পাবেন এই তথ্যগুলো। এরকম খুবই মজার মজার প্রচুর দলিলপত্র আছে।

মিডিয়ার চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে এই তিনটিই হলো তথ্য পাওয়ার সবচে বড় উৎস। এগুলোকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। যেভাবে একজন বিজ্ঞানী পর্যালোচনা করেন জটিল অনু-পরমাণু বা অন্য কিছুকে। এজন্য প্রথমে এর কাঠামাটির দিকে নজর দিন। তারপর এই কাঠামার ওপর ভিত্তি করে, মিডিয়া পণ্যগুলো কেমন হবে বলে মনে করছেন, তা অনুমান করুন। এবার মিডিয়া পণ্যগুলো নিয়ে অনুসন্ধান চালান এবং দেখুন যে, এটি আপনার অনুমানের সাথে কতোটুকু মেলে । মিডিয়া পণ্যগুলো বৈশিষ্ট্য এবং মিডিয়ার ধরন ও কাঠামো সম্পর্কে যে পরিষ্কার অনুমান, তার সঙ্গে এটি কতটুকু মেলে তা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। প্রায়োগিকভাবে এটিই মিডিয়া বিশ্লেষণের কাজের শেষ অংশ।

তো, আপনি কী পেলেন? সবার আগে আপনি দেখবেন যে, অনেক রকম মিডিয়া আছে, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। যেমন বিনোদন মিডিয়া (হলিউড, টেলিভিশন সিরিয়াল ইত্যাদি) অথবা দেশের বেশিরভাগ সংবাদপত্র। তারা জনগণকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে।

মিডিয়ার আরেকটি ধরন আছে। তা হলো: এলিট বা মহাজনী মিডিয়া । এগুলোকে কখনো কখনো বিষয়বস্তু নির্ধারণী মিডিয়াও বলা হয়, কারণ তাদের হাতে অনেক রিসোর্স থাকে। যেমন, নিউ ইয়র্ক টাইমস বা সিবিএস, এই ধরনের মিডিয়াগুলো। তারা একটি ছক তৈরি করে, যে ছকমাফিক সবাই পরিচালিত হয়। এদের গ্রাহকদের বেশিরভাগই হলো: সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ। যে মানুষগুলো নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ে, তাদের বেশিরভাগই বিত্তবান, এবং যেটিকে অনেক সময় রাজনৈতিক শ্ৰেণী বলে, তার অংশ। এই মানুষগুলো আসলে চলমান কায়দার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তারা মূলত কোনো না কোনো ক্ষেত্রের এলিট। হতে পারে তারা রাজনৈতিক এলিট, ব্যবসায়িক এলিট (যেমন কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ বা এরকম কিছু), বিদ্যাজাগতিক এলিট (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) অথবা সাংবাদিক, যারা মানুষের চিন্তাভাবনা বা কোনো কিছু সম্পর্কে কীভাবে ভাবতে হবে, তার ছক তৈরি করে দেয়।

এলিট মিডিয়া একটি কাঠামো তৈরি করে, যে কাঠামোতে অন্যরা পরিচালিত হয়। আপনি এ্যাসোসিয়েট প্রেসের দিকে তাকান। তারা একঘেঁয়েভাবে একই ধরনের সংবাদ উৎপাদন করে চলেছে। মধ্যরাতে এদের কাজ শেষ হয়, এবং প্রতিদিনই সেখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা থাকে “সম্পাদকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি: আগামীকালের নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ এই সংবাদগুলো প্রথম পাতায় থাকবে।” এর মানে হলো: আপনি যদি ডায়টন বা ওহাইও-র কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক হন এবং কোনটি সংবাদ— তা নির্ধারণ করার মতো সামর্থ্য যদি আপনার না থাকে; অথবা আপনি যদি এটি নিয়ে ভাবতেই না চান, তাহলে ঐ বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে বলে দেবে: কোনটা সংবাদ। আঞ্চলিক ঘটনাবলীর বদলে আপনি ঐ সংবাদগুলো দিয়েই আপনার পত্রিকার এক চতুর্থাংশ জায়গা ভরিয়ে ফেলবেন। যার ফলে আপনার পাঠকের মনোযোগ ঘুরে যাবে অন্যদিকে। এই সংবাদগুলো আপনি আপনার পত্রিকায় রাখছেন কারণ নিউ ইয়র্ক টাইমস বলে দিচ্ছে: আগামীকাল কোন ঘটনাগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আপনি যদি ডায়টন বা ওহাইও-র কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক হন, তাহলে আপনি এ ধরনের কিছু কাজ করতে বাধ্য হবেন, কারণ তথ্য জোগাড় করার মতো রিসোর্স আপনার হাতে নেই। যদি আপনি এই পথের বাইরে আসেন, এবং এমন কোনো সংবাদ ছাপেন, যা বড় প্রেসগুলো সমর্থন করে না, তাহলে আপনি শীঘ্রই এ সম্পর্কে সতর্কবাণী শুনতে পাবেন। (সম্প্রতি সান হোসে মারকিউরি নিউজ-এর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা এ বিষয়ের একটি নাটকীয় উদাহরণ।১) তাতে, কেউ যদি বেলাইনে চলে যায়, তাহলে তাকে লাইনে আনার জন্য ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর এমন অনেক পথ আছে। আপনি যদি এই ব্যবস্থা বা কাঠামাটাকেই ভাঙার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি সেখানে বেশিদিন টিকতে পারবেন না। এই কাঠামাটি খুবই ভালোভাবে কাজ করে। বোঝাই যায় যে, এগুলো দৃশ্যমান ক্ষমতা কাঠামাগুলোরই কারসাজি।

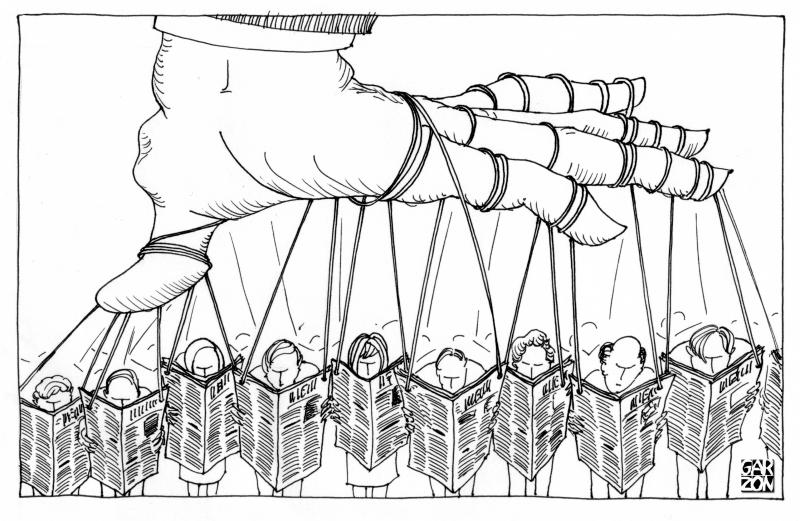

শিল্পী: আলফ্রেডো গারজন

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

এই এলিট সংবাদমাধ্যমগুলো মূলত জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। জনগণকে অন্য যে কোনো কিছু করতে দাও, কিন্তু তারা যেন আমাদেরকে বিরক্ত না করে। (আমরা মানে সেই মানুষগুলো যারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে) সাধারণ মানুষ পেশাদারী খেলায় আগ্রহী হোক। প্রত্যেকে পেশাদারী খেলাধুলা, যৌন কেচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা বা এরকম যে কোনো কিছু নিয়ে মেতে থাকুক। যে কোনো কিছু যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি কোনো গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশ্যই গুরুতর সমস্যাগুলো বরাদ্দ থাকবে বড় মানুষদের জন্য। আমরা সেগুলোর দেখভাল করবো। এই এলিট, বিষয় নির্ধারণী মিডিয়াগুলো আসলে কী? যেমন, নিউ ইয়র্ক টাইমস বা সিবিসি? প্রথমত, এগুলো খুবই লাভজনক বৃহৎ কর্পোরেশন। এছাড়াও এগুলোর বেশিরভাগই হয় আরো বড় কোনো কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত, নয়তো পুরোটাই কোনো বড় কর্পোরেশনের (যেমন জেনারেল ইলেকট্রনিক্স, ওয়াশিংটন ইত্যাদি) মালিকানাধীন। ব্যক্তি-মালিকানা অর্থনীতির (প্রাইভেট ইকোনোমি) একেবারে উপরের সারিতে এসব ক্ষমতাকেন্দ্রের অবস্থান। এগুলোর কাঠামো খুবই স্বৈরতান্ত্রিক। কর্পোরেশনগুলোর কাঠামো মূলত স্বৈরতান্ত্রিক ও ক্রমকর্তৃত্বতান্ত্রিক। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয় উপর থেকে। সেখানে যা ঘটছে, তা যদি আপনি পছন্দ না করেন, এবং এ নিয়ে কথা বলেন, তাহলে আপনাকে বের করে দেয়া হবে। বড় বড় মিডিয়াগুলো এই ব্যবস্থারই একটি অংশ মাত্র।

তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জায়গাটি কেমন? সেখানেও দেখা যায় প্রায় একই চিত্র। তারা যাদের সাথে সম্পর্কিত এবং যাদের সাথে লেনদেন করে; সেগুলোও অন্যান্য বড় বড় ক্ষমতাকেন্দ্র- রাষ্ট্র, অন্যান্য কর্পোরেশন বা বিশ্ববিদ্যালয়। দীক্ষায়ণ প্রকৌশলের অংশ হিসেবে মিডিয়া খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে। ধরুন, আপনি একজন রিপোর্টার। আপনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকা বা এরকম কোনো বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করবেন। আপনি ধরেই নেবেন যে, বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আপনার একজন বিশেষজ্ঞ খুজে নিতে হবে। তিনিই আপনাকে বলে দেবেন যে, কী লিখতে হবে। অথবা আপনাকে যেতে হবে বুকিং ইন্সটিটিউট বা আমেরিকান এন্টারপ্রাইস ইন্সটিটিউট- এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানে। তারাই আপনার কলমে শব্দ যুগিয়ে দেবে। বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোও মিডিয়ার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। হ্যাঁ, সেখানে হয়তো কিছু স্বাধীনচেতা মানুষ পাওয়া যাবে। তেমন ব্যতিক্রমী মানুষ মিডিয়াতেও আছে। অন্যান্য বড় কর্পোরেশন, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেও এরকম মানুষ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নিজে পরনির্ভরশীল। এরা বিভিন্ন সাহায্যের জন্য বাইরের অনেক উৎসের উপর নির্ভর করে। যেমন, তারা নির্ভর করে বিত্তবান মানুষ, রাষ্ট্র, বড় বড় কর্পোরেশনের ওপর, যেগুলো তাদের ভর্তুকি দেয়। (রাষ্ট্র, কর্পোরেট ক্ষমতার সাথে এতো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে, আপনার খুব কষ্ট হবে এগুলোকে আলাদা করতে।) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ধরনের বহিরাগত উৎসগুলো দিয়ে পরিবেষ্ঠিত থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেসব মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা হয়। কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত পর্যায়েই এই একই ঘটনা ঘটে। যারা খুবই বিরক্তিকর লোক, মুক্ত চিন্তাভাবনা করে; তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব রকমের ফিল্টারিং যন্ত্র প্রস্তুত থাকে! আপনাদের মধ্যে যারা কলেজে পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, এই পড়াশোনার ব্যবস্থাটা দুইটি শিক্ষার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এই দুইটা শিক্ষা হলো— পূর্ববিধান মান্য করা ও অনুগত থাকা। আপনি যদি এই শিক্ষা না মানেন, তাহলে আপনি একটি সমস্যা সৃষ্টিকারী মানুষ। এই শিক্ষাদীক্ষাগুলো কাজ করে এক ধরনের ফিল্টারিং যন্ত্র হিসেবে; যার কারণে মানুষ সত্যি সত্যিই, সৎভাবে সমাজের ক্ষমতাশক্তি নির্মিত বিশ্বাস, আচার আচরণের কাঠামাকে আত্মস্থ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হাভার্ড, প্রিন্সটন, বা ছোট-বড় নানাবিধ কলেজগুলোর কথা। এগুলো সামাজিকীকরণের শিক্ষা দেয়। আপনি যদি হাভার্ডের মতো জায়গাতে থাকেন, তো দেখবেন: সেখানে অনেক সময় নিয়ে যে জিনিসটা শেখানো হয়, তা হলো আদব-কায়দা। কীভাবে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মতো ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে সঠিক ভাবনাগুলো ভাবতে হয়— এরকম আরো অনেক কিছু।

আপনি জর্জ অরওয়েলের এনিমেল ফার্ম পড়ে দেখেন, এটি অরওয়েল লিখেছিলেন ১৯৪০-এর মাঝামাঝি সময়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্নকবাদী রাষ্ট্র-কাঠামোকে ব্যঙ্গ করে এটি লেখা হয়েছিল। বইটি ব্যাপক সাড়া জাগায়। সবাই খুব পছন্দ করে। কিন্তু তিনি এনিমেল ফার্ম বইটির যে ভূমিকাটি লিখেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়নি। এটি প্রায় ৩০ বছর পর সবার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তাঁর কাগজপত্রের মধ্য থেকে কেউ একজন এটি খুঁজে পেয়েছিল। এনিমেল ফার্মের এই ভূমিকাটি ছিল “ইংল্যান্ডে সাহিত্যকর্মের উপর সেন্সরশিপ” প্রসঙ্গে। বইটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্নকবাদী কাঠামোকে ব্যঙ্গ করে লেখা হলেও, তিনি বলেছিলেন: ইংল্যান্ডও খুব আলাদা কিছু না। কেজিবি আমাদের ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না ঠিকই। কিন্তু শেষ ফলাফলটা আসে একই রকম। যে মানুষগুলো মুক্ত চিন্তাভাবনা করে অথবা যারা ভুল ধরনের চিন্তা করে, তাদের ছেঁটে ফেলা হয়।

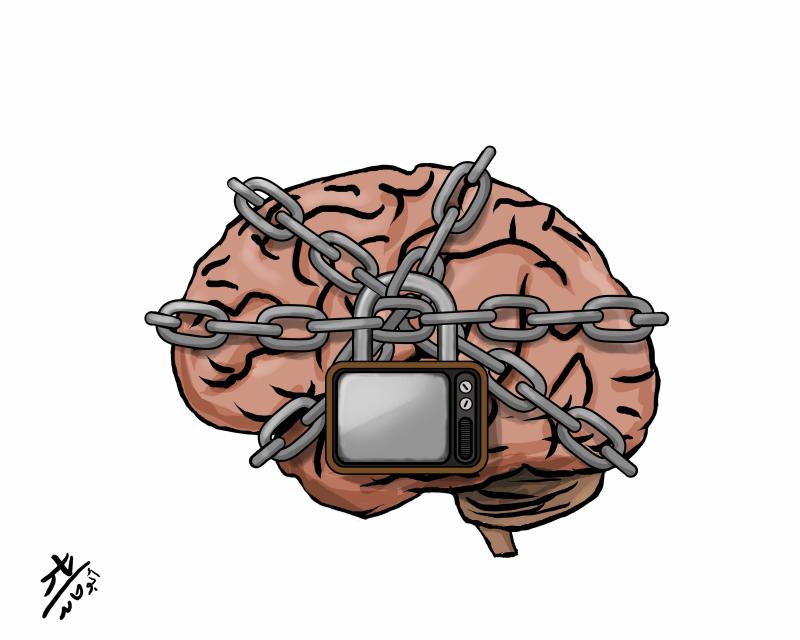

শিল্পী: ইয়াছের আবু হামেদ

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

অরওয়েল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে খুবই কম কথা বলেছেন। মাত্র দুটা বাক্য। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: কেন এরকম ঘটে? এক নম্বর কারণ হলো: প্রেসগুলোর মালিক বিত্তবান মানুষেরা, যারা চায় নির্দিষ্ট কিছু জিনিসই জনগণের কাছে পৌছাক। আরেকটি যে কারণের কথা তিনি বলেছেন, তা হলো: যখনই আপনি মহাজনী বা এলিট শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঢুকবেন; যখনই আপনি অক্সফোর্ডের উপযুক্ত স্কুলগুলোতে ঢুকবেন; তখনই আপনি শিখে যাবেন যে, কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলা ও চিন্তাভাবনা করা ঠিক না। এটিই হলো মহাজনী প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিকীকরণ ভূমিকা। আর আপনি যদি এই ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারেন, তাহলে স্বভাবতই আপনাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে দেয়া হবে। এই দুইটি বাক্যই মোটামুটি পুরো কাহিনী বলে দেয়।

আপনি যখন মিডিয়ার সমালোচনা করবেন আর বলবেন যে, “দেখেন এখানে এন্থনি লুইস বা তার মতো অন্য কেউ লেখালেখি করেন।” তখন তারা খুবই খেপে যাবেন । তারা বলবেন, “কেউ আমাকে বলে দেয় না যে, কী লিখতে হবে। আমার যা ইচ্ছা আমি তাই লিখি । এই চাপ, বাধা এগুলো নিয়ে কথাবার্তাগুলো সব ফালতু কারণ আমি কখনোই কোনো চাপের মধ্যে থাকি না।” খুবই সত্যি কথা । কিন্তু আসল ঘটনা হলো: তাদেরকে কী লিখতে হবে, তা কেউ বলে দেয় না কারণ জানাই থাকে যে, সঠিক জিনিসটিই লেখা হবে। এবং তারা যে সঠিক জিনিসটিই লিখে যাবে, তা হাতে-কলমে প্রমাণ না করতে পারলে তারা ওখানে থাকতেই পারবে না। যদি তারা মেট্রো ডেস্ক বা এরকম কোনো জায়গা থেকে থেকে তাদের পেশাগত জীবন শুরু করে, এবং যদি ক্রমাগত ভুল ধরনের সংবাদ লিখতে থাকে; তাহলে তারা আজকের সেই অবস্থানে কখনো পৌছাতেই পারতো না, যেখানে তাদের যা খুশি, তাই বলতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা। এখানে আরো বেশি মতাদর্শিক শৃঙ্খলা থাকে। তারা সবাই এই একই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছে।২

আচ্ছা, তো, আপনি এই পুরো ব্যবস্থাটির চেহারা দেখলেন। তাহলে সংবাদপত্রগুলো কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন? এটি খুবই পরিষ্কার। আপনি নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর কথা চিন্তা করেন। এটি একটি কর্পোরেশন এবং এটি পণ্য বেচে। এখানে পণ্য হলো পাঠক। আপনি যখন সংবাদপত্র কেনেন তখন তা থেকে তাদের কোনো লাভ আসে না। তারা এটি খুশিমনে ইন্টারনেটে বিনাপয়সাতেই দিতে পারে। তাদের আসলে লোকসান হয় যখন আপনি সংবাদপত্রটা কেনেন। কিন্তু এখানে আসল পণ্যটি হলো পাঠক। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে: সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ, যেমন যারা সংবাদপত্রে লেখালেখি করেন, সমাজের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলো নেন; সেই মানুষেরাই হলো পণ্য। আপনাকে অবশ্যই একটি পণ্য বাজারে বেচতে হয়। আর এখানে স্পষ্টতই এই বাজারটি হলো বিজ্ঞাপনওয়ালারা। টেলিভিশন, সংবাদপত্র যাই হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই তারা [বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে] পাঠক-দর্শককে বিক্রি করে। কর্পোরেশনগুলো তাদের গ্রাহক-পাঠক-দর্শককে বিক্রি করে অন্য কর্পোরেশনের কাছে। মহাজনী মিডিয়ার বেলায়, এটি একটি বিরাট ব্যবসা।

তো, কী ঘটবে বলে আপনি মনে করেন? এই বিদ্যমান অবস্থার মধ্যে মিডিয়া পণ্যের চরিত্র কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়? মোটাদাগে আপনি কী অনুমান করবেন? স্পষ্ট একটি অনুমান তৈরি হবে যে: মিডিয়া কন্টেন্টে যা দেখা যায়, যা দেখা যায় না এবং এগুলোকে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখানো হয়; সবকিছুতেই ক্রেতা-বিক্রেতা, [সমাজের] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষমতা-কেন্দ্রগুলোর স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। এমনটি না ঘটলে, তা হবে অলৌকিক ঘটনা।

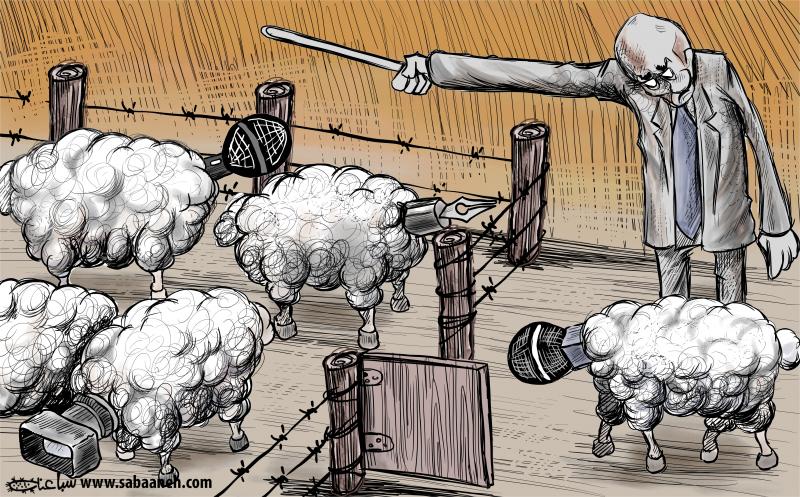

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

এবার আসে সবচে কঠিন কাজটি। এবার আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন যে, আপনি যা অনুমান করছেন, সত্যিই কী সেভাবে ঘটনাগুলো ঘটছে? আপনি নিজেই বিষয়গুলো বিচার করে দেখতে পারেন। [প্রমাণ হিসেবে] এই পরিষ্কার কথাবার্তাগুলোর উপরে অনেক জিনিসপত্র আছে। যেগুলোকে অনেক কঠিন যাচাই-বাছাইয়ের সাপেক্ষে বিচার করা হয়েছিল। এমন কঠিন যাচাই বাছাইয়ের কথা কেউ হয়তো চিন্তাও করতে পারবে না। এবং সেগুলো খুব ভালো অবস্থাতেই টিকে আছে। কার্যত, আপনি সামাজিক বিজ্ঞানে এমন কিছুই পাবেন না, যা খুবই জোরের সাথে কোনো উপসংহারকে সমর্থন করে। যেটি খুব অবাক করার মতোও কিছু নয়। কারণ সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে কাজ করে, তাতে সেগুলোর সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক না রেখে কোনো কিছু উপস্থাপন করা হলে, তা হবে একটি অলৌকিক ঘটনা।

এর পরে আপনি যা আবিস্কার করবেন, তা হলো: এই বিষয়গুলো সব জায়গাতেই ট্যাবু হয়ে আছে। এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয় না। আপনি কেনেডি স্কুল অফ গভর্মেন্ট, স্ট্যানফোর্ড বা অন্য যে কোনো জায়গায় যান, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা এ ধরনের অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। দেখবেন যে, সেখানে এই প্রশ্নগুলো তোলা হয় না। এখান থেকে এটি বোঝা যায়: যারা এখানে পড়াশোনার জন্য আসেন, তারা জানেনই না যে, এখানে কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয় না। এবং ঘটনাগুলোর পেছনে থাকা প্রমাণাদির বিষয়ে আলোচনা করা যায় না। হ্যা, আপনি এটিকে সত্য বলেই ধরে নিতে পারেন। আপনি যদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দিকে নজর দেন তাহলে আপনি হয়তো বলবেন, হ্যাঁ, এটি তো হবেই। কারণ এই লোকগুলো কেন উন্মোচিত হতে চাইবে? কেন তারা সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণকে স্বীকার করবে, যখন সেগুলোর উত্তর দেয়ার দায় তাদের উপরই বর্তায়? উত্তর হলো, তাদের [এসব সমালোচনা] মেনে নেয়ার কোনোই কারণ নেই। বস্তুত, তারা এটি করেও না। আবারও বলছি, এটি কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেন্সরশিপ নয়। যারা ঐসব অবস্থানে থাকেন, তারা স্বভাবতই এটি করেন না। এটি যেমন বামপন্থীরা করেন (যাদেরকে ডাকা হয় বামপন্থী বলে), তেমনি ডানপন্থীরাও করেন। যেহেতু আপনার সম্পূর্ণভাবে সামাজিকীকরণ ঘটে গেছে এবং আপনি সেভাবেই দীক্ষিত হয়েছেন; ফলে কিছু ভাবনা আপনার মাথায় এমনিতেই আসবে না। ঐ ভাবনাগুলো যদি আপনার মাথায় থাকে, তাহলে আপনি সেখানে থাকতেই পারবেন না। এবার আপনি দ্বিতীয় একটি অনুমান করতে পারলেন। তা হলো: প্রথম অনুমানটার ব্যাপারে আলোচনা করা যায় না।

শেষে আপনাকে নজর দিতে হবে দীক্ষায়ন মতবাদের কাঠামোটির দিকে; যার মধ্য দিয়ে এই সব কিছু পরিচালিত হয়। মিডিয়া, বিজ্ঞাপনওয়ালা, বিদ্যায়তনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি জায়গার মানুষগুলোসহ তথ্য ব্যবস্থার উপরের দিকের মানুষগুলো যখন একে অপরের জন্য লেখালেখি করেন, তখন কী ঘটতে হবে– সে সংক্রান্ত কোনো রূপকল্প কী তাদের মাথায় থাকে? আমি তাদের গ্রাজুয়েশন বক্তৃতার কথা বলছি না। গ্রাজুয়েশন বক্তৃতার সময় অনেক মধুর মধুর কথা বলা হয়। কিন্তু এই মানুষগুলো যখন নিজেদের মধ্যে লেখা আদান-প্রদান করেন, তখন তাদের বক্তব্যগুলো কী থাকে?

এটি জানার জন্য আপনাকে মূলত তিনটি জায়গার ওপর নজর দিতে হবে। প্রথমটি হলো: জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রি। আপনি জানেন যে, এটি হলো প্রধান বাণিজ্যিক প্রোপাগান্ডা ইন্ডাস্ট্রি। তো, এই জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রির নেতারা কী বলছেন? দ্বিতীয়ত, দৃষ্টি দিতে হবে: আমরা যাদেরকে বুদ্ধিজীবী, মহৎ চিন্তাবিদ বলি, তাদের দিকে। সেই মানুষগুলো, যারা গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা এরকম অনেক কিছু নিয়ে চমকপ্রদ সব বই লিখছেন, তারা কী বলেন? তৃতীয়ত, আপনাকে নজর দিতে হবে বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রের দিকে। বিশেষত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যেসব অংশের দিকে, যেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্যের বিষয়গুলো জড়িত এবং যেগুলো গত ৭০-৮০ বছর ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে আছে।

এই তিনটি জায়গার দিকে খেয়াল করেন। দেখেন যে, তারা কী বলে। এবং যারা এসব ব্যাপারে লেখালেখি করেন, সেসব অগ্রগামী ব্যক্তিদের দিকে তাকান। তারা সবাই বলেন যে, (আমি প্রায় হুবহু উদ্ধৃত করে বলছি) সাধারণ জনগণ হলো “অবোধ ও অবাঞ্চিত বহিরাগত”। জনগণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব জায়গা, সেখান থেকে তাদের অবশ্যই সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ তারা এতোটাই নির্বোধ যে, যদি তারা এর মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে শুধু গোলমালই পাকাবে। তাদের কাজ শুধু “পর্যবেক্ষণ করা”, “অংশগ্রহণ করা” নয়।

সব কিছু চালানোর লক্ষ্যে, আমাদের মধ্যে থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বেছে নেয়ার জন্য তারা শুধু একবার ভোট দেবে। তারপর তাদের উচিৎ বাড়ি যাওয়া এবং অন্য কোনো কাজ করা। যেমন ফুটবল খেলা দেখা বা অন্য যে কোনো কিছু করা। কিন্তু এই “অবোধ ও অবাঞ্চিত বহিরাগতদের” অবশ্যই শুধু “পর্যবেক্ষক” হতে হবে, “অংশগ্রহণকারী” না। যাদেরকে “দায়িত্বশীল ব্যক্তি” বলা হয়, তারা হবে অংশগ্রহণকারী। অবশ্যই একজন লেখক হবেন সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একজন। কিন্তু লেখক নিজেকে কখনো এই প্রশ্নটা করেন না যে, কেন আমি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি আর কেন অন্য কেউ জেলে থাকে? উত্তরটা খুবই সোজা। কারণ তিনি ক্ষমতার অধীন ও ক্ষমতার প্রতি অনুগত এবং অন্য কেউ হয়তো স্বাধীন। কিন্তু লেখক অবশ্যই কখনো এই প্রশ্নটি তোলেন না। সুতরাং সেখানে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ থাকবে, যারা সবকিছু চালাবে এবং অন্য কেউ সেখানে ঢুকবে না। (আমি একটি একাডেমিক জার্নাল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি) “মানুষ তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে— এরকম কোনো গণতান্ত্রিক ভ্রান্তযুক্তির দ্বারা আমাদের [দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের] বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। মানুষ এমনটি পারে না। তারা তাদের ভালোমন্দ বিচার করতে পারে না। সুতরাং তাদের ভালোর জন্য আমাদেরকে এটি করে দিতে হবে।” এই ধারার চিন্তা আসলে লেনিনবাদের সাথেও খুব মিলে যায়। আমরা তোমাদের জন্য সব কিছু করে দিই, আর তা করি সবার ভালোর জন্য। আমার ধারণা, ঐতিহাসিকভাবে এক মতবাদ থেকে আরেক মতবাদে লাফ দিয়ে যাওয়াটা যেমন, স্টালিনবাদের প্রতি অত্যুৎসাহী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতার সমর্থক বনে যাওয়া— এটি এতো সহজে হতে পেরেছে, তারণ দুটিই মূলত একই রকম অবস্থান। মানুষ খুব সহজেই এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে আসতে পারে। আপনাকে খুব বেশি লাফ মারতে হয় না এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে যেতে। আপনার শুধু একটু ভিন্ন ভিন্নভাবে হিসেব কষতে হয় যে, কোথায় ক্ষমতাটা আছে। এক জায়গায় আপনি ভাবেন যে এটি এখানে, আরেক জায়গায় ভাবেন এটি ওখানে। মূলগত প্রশ্নে আপনি আসলে প্রায় একই রকম অবস্থানেই থাকেন।

জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রীগুলোর অবস্থাটা কী? এগুলোর জন্ম হয়েছিল কিভাবে? এটির খুবই মজার একটি ইতিহাস আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ছিল এক্ষেত্রে একটি মোড়-ঘুড়ানো ঘটনা। সেখান থেকেই এটির অনেক কিছু এসেছিল। এটির প্রভাবেই দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছিল । ১৮ শতকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার একটি অন্যতম ধনী অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ২০ শতকের শুরুর আগপর্যন্তও ব্রিটেনের উচ্চবিত্ত মানুষেরা মানসম্পন্ন জীবনযাপন, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবিতা অর্জন করতে পারেনি। অন্য কারো কথা তো দূরে থাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক সম্পদশালী ছিল, তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধাও ছিল। ১৯ শতকের শেষের দিকেই দুনিয়ার অন্য যে কারো তুলনায় তাদের অর্থনীতিই সবচেয়ে মজবুত ছিল। কিন্তু বিশ্ব দৃশ্যপটে তাদের কোনো বড় ভূমিকা ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা শুধু ক্যারাবিয়ান দ্বীপগুলো, প্যাসিফিকের কিছু কিছু অংশ; এই পর্যন্তই বিস্তৃত হয়েছিল, তার বেশি না।

দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ঘটনাগুলো আরো নাটকীয়ভাবে বদলে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুরো বিশ্বই কমবেশি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই দেখা গিয়েছিল একটি বড় পরিবর্তন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র থেকে ঋণদাতা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটেনের মতো অতো বড় না হলেও, এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট বিশ্ব মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানক হয়ে উঠেছিল। এটি এক ধরনের পরিবর্তন, কিন্তু আরেক ধরনের পরিবর্তনও হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই, সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডার ব্যাপারটি প্রথমবারের মতো দেখা যায়। ব্রিটিশদের একটি তথ্য মন্ত্রণালয় ছিল, এবং এটি তাদের সত্যিই খুব প্রয়োজনও ছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ভেতরে না আনতে পারলে তারা খুব সমস্যায় পড়তো। এই তথ্য মন্ত্রণালয় প্রধানত সংশ্লিষ্ট ছিল প্রোপাগান্ডার সাথে। ‘হানদের’ নৃসংশতা নিয়ে অনেক মিথ্যা রটনা আর এরকম আরো অনেক কিছু তারা প্রচার করতো। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের দিকে। তারা ভেবেছিল যে, আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা দায়িত্ববান এবং তাদেরকে সহজেই ধোঁকা দেয়া যাবে ও অন্য যে কারো চেয়ে তাদের কাছেই প্রোপাগান্ডাগুলো বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে। তারা তাদের নিজেদের প্রচার ব্যবস্থা দিয়ে এগুলো প্রচার করবে। তো, একারণেই ব্রিটিশ প্রচার ব্যবস্থার তীরটা তাক করা ছিল আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের দিকে। এবং এটি সত্যিই খুব ভালো কাজ করেছিল । ব্রিটিশ তথ্য মন্ত্রণালয়ের দলিলপত্রগুলো থেকে দেখা যায় (অনেকগুলোই এখন প্রকাশিত হয়েছে), তাদের লক্ষ্য ছিল: পুরো দুনিয়ার চিন্তা-জগৎ নিয়ন্ত্রণ করা। এটি ছিল একটি গৌণ লক্ষ্য। মুখ্য লক্ষ্যটি ছিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা-জগৎ নিয়ন্ত্রণ করা। ভারতের মানুষরা কী ভাবছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যাথা ছিল না। ’তৎপর’ আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করে, ব্রিটিশ নির্মিত রটনাগুলো গ্রহণ করাতে পুরোপুরি সফল হয়েছিল এই তথ্য মন্ত্রণালয়। ব্রিটিশদের এটিতে খুবই গর্ব বোধ করার কথা। কারণ এটির জন্যই তাদের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। এটি না হলে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে যেতে পারতো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। উইড্রো উইলসন ১৯১৬ সালের নির্বাচনে জিতেছিলেন একটি যুদ্ধবিরোধী অবস্থান থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেসময় ছিল শান্তিকামী দেশ। এটি সবসময়ই এরকম। সাধারণ মানুষ কখনই কোনো বিদেশী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। দেশটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। উইলসনও নির্বাচনে জিতেছিলেন একটি যুদ্ধবিরোধী অবস্থানে থেকে। “বিজয়বিহীন শান্তি”— এটিই ছিল তাঁর নির্বাচনী শ্লোগান। কিন্তু উইলসনের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তখন প্রশ্নটি ছিল যে, কিভাবে এই শান্তিকামী জনগণকে চরম জার্মানবিরোধী করে তোলা যায়, যেন তারা সব জার্মানকে খুন করার জন্য উন্মত্ত হয়ে যাবে? তখনই দরকার হয় প্রোপাগান্ডার। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবং একমাত্র ব্যাপক একটি রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা এজেন্সি গঠন করা হলো। এটিকে বলা হতো কমিটি অন পাবলিক ইনফরমেশন (সুন্দর অরওয়েলিয়ান টাইটেল)। এটিকে ক্রিল কমিশনও বলা হতো। যে মানুষটা এটি পরিচালনা করতেন, তাঁর নাম ছিল ক্রিল। এই কমিশনের কাজ ছিল প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে মারমুখী, প্রবল জাতীয়তাবাদের নেশায় উন্মত্ত করে তোলা। এটি চমৎকার কাজ করেছিল। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই মানুষ উন্মাদের মতো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য জিকির করতে শুরু করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যেতে সক্ষম হয়।

অনেক মানুষই [প্রোপাগান্ডার] এই সাফল্যে অভিভূত হয়েছিল। একজন [বিশেষ] মানুষ এটি দিয়ে অভিভূত হয়েছিলেন এবং এর মধ্যে ভবিষ্যতের জন্যও কিছু ইশারা ছিল। সেই মানুষটা হলেন হিটলার। আপনি যদি ‘মেইন কাম্ফ’ পড়েন তো দেখবেন, সেখানে তিনি কিছু যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরেছিল কারণ জার্মানী প্রোপাগান্ডা যুদ্ধে হেরেছিল। তারা আমেরিকান ও ব্রিটিশ প্রোপাগান্ডার সাথে প্রতিযোগিতা শুরুই করতে পারেনি। আর এই ব্যাপারটিই তাদের পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, পরেরবার তারা তাদের নিজেদের একটি প্রোপাগান্ডা ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। আর তারা সেটি সত্যিই করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আমাদের খেয়াল করার মতো আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। তা হলো: আমেরিকার ব্যবসায়িক গোষ্ঠীও খুব অভিভূত হয়েছিল প্রোপাগান্ডা ব্যবস্থার এই কর্মকাণ্ডে। তাদের সেসময় একটি সমস্যা হচ্ছিল। দেশটা আনুষ্ঠানিকভাবে আরো বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছিল। অনেক মানুষ ভোট দেওয়ার মতো এরকম আরো অনেক কিছু করতে পারছিল। দেশটা ক্রমাগত সম্পদশালী হয়ে উঠছে, অনেক মানুষ (রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছে, অনেক নতুন অভিবাসী আসছে ইত্যাদি।

ফলে ব্যক্তিগত ক্লাবের মতো করে সবকিছু চালানো ক্রমাগত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কী করতে হবে? তাহলে অবশ্যই জনগণের চিন্তা-জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে! আগে শুধু কিছু জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রকফেলারের ছবি আরো সুন্দর বানানো বা এধরনের কাজের জন্য কাউকে ভাড়া করে আনা হতো। কিন্তু একটি পুরোদস্তুর জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রি আগে কখনোই ছিল না। দৈত্যাকার এই ইন্ডাস্ট্রির জন্ম হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এর সামনের সারির মানুষেরা সবাই ক্রিল কমিশনে ছিলেন। ক্রিল কমিশন থেকে আসা প্রধান মানুষগুলোর একজন হলেন এডওয়ার্ড বার্নেস। “প্রোপাগান্ডা” নামে তার একটি বই আছে। সেসময় প্রোপাগান্ডা বিষয়টা নেতিবাচক কোনো অর্থ বহন করতো না। এই বিষয়টার মধ্যে খারাপ বাতাস ঢুকে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কারণ তখন এটি জার্মানী আর এরকম খারাপ জিনিসগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু সেসময় (যখন এডওয়ার্ড বার্নেস বইটি লিখেছিলেন) প্রোপাগান্ডা শব্দটা দিয়ে তথ্য বা এরকম কিছু বোঝাত। এডওয়ার্ড বার্নেস “প্রোপাগান্ডা” বইটা লিখেছিলেন ১৯২৫ সালের দিকে। এটির শুরুতে তিনি বলেছিলেন, তিনি এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ব্যবস্থা এবং ক্রিল কমিশনের শিক্ষা থেকে তিনি বলেছেন, “একজন সৈন্য তার দেহকে যেভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সেভাবে জনগণের মস্তিস্কও শৃঙ্খলিত করে রাখা সম্ভব। অসভ্য মানুষগুলো যেন সোজা পথে থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য মস্তিস্ক শৃঙ্খলিত করে রাখার নতুন সব কলাকৌশল অবশ্যই ব্যবহার করা হবে। কলাকৌশলগুলো ব্যবহৃত হবে বুদ্ধিমান মানুষদের মাধ্যমে। আর আমরা এখন এটি করতে পারবো কারণ এসব নতুন সব কৌশল আমাদের হাতে আছে।

এই বইটিই জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রির প্রধান ম্যানুয়াল। বার্নেস এ লাইনের একজন গুরু। তিনি রুজভেল্ট/কেনেডি ধারার একজন যথার্থ উদারনৈতিক। গুয়েতেমালার গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত অভ্যুত্থানের পেছনে যে জনসংযোগমূলক কাজগুলো ছিল, সেখানে তিনি কলকাঠি নেড়েছিলেন।

তার আরেকটি বড় কাজ, ১৯২০ সালের শেষের দিকে যার কারণে তিনি খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন, তা হলো: নারীদের সিগারেট খাওয়াকে মদদ দেওয়া। সেসময় নারীরা ধূমপান করতো না, এবং তিনি এ নিয়ে অনেক প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছিলেন। যেমন মুভি স্টার, মডেলরা মুখে সিগারেট জ্বালিয়ে পর্দায় আসছে— এমন সব ইতিবাচক প্রচার। এজন্য তিনি খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। এই ইন্ডাস্ট্রির একজন সামনের সারির ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। আর তার বইটা ছিল একটি সত্যিকারের ম্যানুয়াল।

ক্রিল কমিশনের আরেকজন সদস্য হলেন ওয়াল্টার লিপম্যান। ইনি গত ৫০ বছরের মধ্যে আমেরিকান সাংবাদিকতার একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। ১৯২০ সালের দিকে প্রগতিশীল বিবেচনা করা হতো, এমন অনেক প্রগতিশীল রচনা তিনি লিখেছেন গণতন্ত্র নিয়ে। তিনিও [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়] প্রোপাগান্ডা নিয়ে কাজটির শিক্ষা পুরোপুরি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: একটি নতুন শিল্প এসেছে গণতন্ত্রে। তার নাম হলো “সম্মতি উৎপাদন (manufacturing consent)”। এটি আসলে তাঁর ধারণা। আমি আর এডওয়ার্ড হারম্যান এটি ধার করেছিলাম আমাদের বইয়ের জন্য। কিন্তু আসলে এটি এসেছিল লিপম্যানের কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, “সম্মতি উৎপাদন” গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে একটি নতুন শৈলী। আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক মানুষের যে বিষয়ে ভোট দেয়ার অধিকার আছে, তা তাদের না করতে দিলেও হয় সম্মতি উৎপাদনের কারণে। আমরা এটিকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছি। কারণ আমরা সম্মতি উৎপাদন করতে পারি এবং এটি নিশ্চিত করতে পারি যে, তাদের পছন্দ ও আচরণ এমনভাবে ছকবদ্ধ হবে যে, যদি তাদের অংশগ্রহণ করার কোনো আনুষ্ঠানিক পথ থাকেও, তবুও আমরা তাদেরকে যা করতে বলবো, তারা সবসময়ই সেটাই করবে। তাই, এভাবে আমাদের একটি সত্যিকারের গণতন্ত্র থাকবে। এবং এটি খুব ভালো কাজ করবে। এটিই প্রোপাগান্ডা এজেন্সির কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ব্যবহারিক দিক।

বিদ্যায়তনিক সামাজিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানও এই একই রকম জিনিস থেকেই এসেছে। যোগাযোগশাস্ত্র ও বিদ্যায়তনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হ্যারল্ড গ্রাসওয়েল। প্রোপাগান্ডা পর্যালোচনা বিষয়ে একটি বই তার একটি মূখ্য অর্জন। কোনো গণতান্ত্রিক ভ্রান্তযুক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। এসব বিষয় আমি আগে যেগুলো উদ্ধৃত করেছিলাম— এগুলো নিয়ে তিনি খুব খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। এগুলো এসেছে (ল্যাসওয়েল ও অন্যান্যদের) বিদ্যায়তনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্র থেকে। রাজনৈতিক দলগুলোও যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে একই রকম শিক্ষা নিয়েছিল। বিশেষত ইংল্যান্ডের কনজারভেটিভ পার্টি। তাদের সে সময়ের দলিলপত্রগুলো এখন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তারা ব্রিটিশ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অর্জনগুলো শনাক্ত করেছিল। তারা দেখছিল যে, দেশটা দিন দিন বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশটা খুব বেশি দিন কিছু মানুষের সম্পত্তি হিসেবে থাকবে না। এ থেকে তাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, প্রোপাগান্ডার কৌশলগুলোর প্রয়োগ ঘটিয়ে রাজনীতিকে পরিণত করতে হবে রাজনৈতিক যুদ্ধে। মানুষের চিন্তাজগৎ নিয়ন্ত্রণে যে কৌশলগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় খুব চমৎকারভাবে কাজ করেছিল।

এটিই হলো [দীক্ষায়নের মতবাদ] আর এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথেও খুব মানিয়ে চলে। কীভাবে কর্মকাণ্ডগুলো চলে সে সম্পর্কে যে অনুমানটি আমরা করেছিলাম, সেটিও খুব শক্ত ভিত্তি পায় এর মধ্য দিয়ে। অনুমানটি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি নিয়েও আলোচনার সুযোগ নাই। এই সব কিছুই এখন মূলধারার আলোচনার অংশ, কিন্তু তা শুধু প্রতিষ্ঠানের ভেতরের মানুষদের জন্য। কলেজে গিয়ে আপনি যদি পড়তে চান যে, কিভাবে মানুষের মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রণ করা হয়— সে সংক্রান্ত লেখাপত্রগুলো; তাহলে তা পড়তে পারবেন না। ঠিক যেমন সাংবিধানিক চুক্তির সময় জেমস মেডিসন যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো আপনি পড়তে পারবেন না। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হলো কীভাবে “বিত্তবান সংখ্যালঘু লোকদেরকে সংখ্যাগুরু জনগণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং এটিকে এমনভাবে পরিচালিত করতে যায় যেন এটি সাফল্য অর্জন করতে পারে। এটিই হলো সাংবিধানিক ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু কেউ এটি পড়ে না। যদি আপনি অনেক পরিশ্রম না করেন তাহলে কোনো একাডেমিক জার্নাল-স্কলারশিপে এই জিনিস খুঁজে পাবেন না।

এটিই হলো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং এর পেছনে যে মতাদর্শগুলো থাকে সেগুলোর মোটামুটি একটি চেহারা। আমি এভাবেই দেখেছি। এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আপনি কী খুঁজতে চান।

অনুবাদকের টীকা

১. ১৯৯৪ সালে ভিয়েতনামে বৈদেশিক ব্যুরো চালু করেছিল সান হোসে মারকিউরি নিউজ। তারা ছাড়া আমেরিকার আর মাত্র একটি সংবাদপত্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সেদেশে ব্যুরো খুলেছিল। এ নিয়ে সেসময় স্থানীয় আমেরিকান কমিউনিটির বিরোধীতার মুখে পড়ে পত্রিকাটি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তারা ভিয়েতনামেনর কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করছে।

২. চমস্কির এইরকম কথাবার্তার জন্য তিনি অনেক জায়গাতেই প্রশ্নবিদ্ধ হন। প্রশ্নকারীরা চমস্কির কাছ থেকে উদাহরণ চান এরকম ঘটনার। এরকম ঘটনার প্রচুর উদাহরণ তার কাছে আছে বলে দাবি করেন চমস্কি। যেমন এক সাক্ষাৎকারে তিনি এরকম ঘটনার দুইটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ রে বানোর নামে এক সাংবাদিক ছিলেন যিনি এল সালভাদরে আমেরিকান কার্যকলাপ নিয়ে একটি রিপোর্ট করেছিলেন। এটির ফলে তাকে মেট্রো সেকশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর কিছুদিন পরে তাকে চাকরি থেকেই বের করে দেয়া হয়। সে হারশ নামে আরেকজন রিপোর্টারও নিউ ইয়র্ক টাইমস ছেড়ে দেন কারণ তিনি যে বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করতে চেয়েছিলেন, সেগুলো তাকে করতে দেয়া হয় নি। (Understanding Power, Noam Chomsky, p-21)