ইন্ডাস্ট্রিয়াল পৃথিবীর হে সরকারবৃন্দ, মাংস আর ইস্পাতের হে পরিশ্রান্ত দৈত্যগণ, আমি আসছি সাইবারভুবন থেকে। মনের নতুন নীড় থেকে। ভবিষ্যতের পক্ষ থেকে বলছি আমি অতীতচারী তোমাদের: আমাদেরকে থাকতে দাও আমাদের মতন। আমাদের মধ্যে স্বাগত জানাতে চাই না আমরা তোমাদেরকে। আমাদের মিলনমেলায় তোমাদের কোনো সার্বভৌমত্ব নাই।

আমাদের নাই কোনো নির্বাচিত সরকার। চাইও না আমরা ওরকম কিছু। ফলে আমি কথা বলছি তোমাদের উদ্দেশে—যেভাবে কথা বলে চিরকাল স্বাধীনতা নিজে, তার চে অধিক কোনো কর্তৃত্ব নিয়ে নয়। আমি ঘোষণা করছি, বৈশ্বিক যে সামাজিক ভুবন গড়ে তুলছি আমরা, আমাদের ওপর চাপাতে চাওয়া তোমাদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে তা স্বভাবতই স্বাধীন। আমাদেরকে শাসন করার নৈতিক কোনো অধিকার তোমাদের নাই, না আছে তোমাদের শাসন বলবৎকরণের কোনো উপায়, যাকে ভয় করার সত্যিকার কোনো কারণ থাকতে পারে আমাদের।

শাসিতের সম্মতি থেকেই আসে সরকারের ন্যায়সম্মত ক্ষমতা। আমাদের সম্মতি তোমরা চাও–ও নি, আমরা তা দিইও নি। তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই নি আমরা। তোমরা তো চেনোই না আমাদের। চেনো না আমাদের জগতটাকেও। সাইবারভুবন তোমাদের সীমানার মধ্যে পড়ে না। ভেবো না এত বিরাট একটা জিনিস বানানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব। সাইবারভুবনকে কোনো সরকারি প্রকল্প বলে ধরে নিয়ো না যেন। তোমরা এটা বানাতে পারো না। এ আসলে প্রকৃতির কাজ। এ আসলে গড়ে উঠছে আমাদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে।

আমাদের বিপুল আড্ডার আলাপচারিতায় যুক্ত হও নি তোমরা। আমাদের বাজারবিপণির ধনসম্পদও তোমাদের সৃষ্টি নয়। তোমরা আমাদের সংস্কৃতি জানো না, আমাদের নীতি–কর্তব্য জানো না, জানো না আমাদের অলিখিত বিধিবিধানও। এগুলো আমাদের সমাজকে ইতোমধ্যে দিয়েছে সুন্দরতর গঠনবিন্যাস। তোমাদের তরফে আরোপ করা কোনো কিছু দিয়েই তা অর্জন করা যেত না।

তোমরা দাবি করে বেড়াও যে, আমাদের মধ্যে এমন সমস্যা আছে যা নাকি তোমরা এসে সমাধান করে দেবে। আমাদের জায়গাটাকে দখল করে নেওয়ার অজুহাত হিসেবে আসলে তোমরা ব্যবহার করো এই দাবিটাকে। এসব সমস্যার অনেকগুলোর অস্তিত্বই নাই কোনো। সত্যিকার কাজিয়া–ফ্যাসাদ ও ভুলভ্রান্তি যেখানে আছে, সেগুলো আমরা শনাক্ত করব এবং সমাধানের ব্যবস্থা করব আমাদের নিজস্ব উপায়ে। আমরা গড়ে তুলছি আমাদের নিজস্ব সামাজিক চুক্তি। এই পরিচালন–প্রণালী বিকশিত হয়ে উঠবে আমাদের জগতের শর্ত–পরিস্থিতি অনুসারে—তোমাদের জগতের নয়। আমাদের জগত তো আলাদা।

সাইবারভুবন গড়ে উঠেছে লেনদেন, সম্পর্ক, এবং খোদ চিন্তার সমন্বয়ে। আমাদের যোগাযোগ–জালের অভ্যন্তরে এগুলো বিছিয়ে রয়েছে একেকটা সুস্থির তরঙ্গের মতন। আমাদের এ জগত বিরাজ করে একাধারে সর্বস্থানে এবং অ–স্থানে। কিন্তু এর অবস্থান এমন কোথাও নয় যেখানে বসবাস শরীরের।

আমরা সৃজন করছি এমন এক জগত যেখানে প্রবেশ করতে পারে যেকোনো মানুষ। জাতিবর্ণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক শক্তি বা জন্মস্থানজনিত সুবিধা অথবা সংস্কার ব্যতিরেকেই।

আমরা সৃজন করছি এমন এক জগত যেখানে যেকেউ যেকোনো জায়গায় ব্যক্ত করতে পারে তার নিজের বিশ্বাস। তা সে যত অপ্রচলিতই হোক, যত অদ্ভুতই হোক। এখানে থাকে না তার বলপ্রয়োগে স্তব্ধ হওয়ার ভয় অথবা প্রথাগত প্রত্যাশার চাপ।

সম্পত্তি, অভিপ্রকাশ, পরিচয়, চলাফেরা আর পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তোমাদের যত আইনি ধ্যানধারণা আছে সেগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ওগুলো তো সবই বস্তুগত। আমাদের এখানে কোনো বস্তু নাই।

আমাদের পরিচয়সমূহের কোনো শরীর নাই। সুতরাং শারীরিক বলপ্রয়োগের জোরে চাপানো কোনো হুকুম আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম। তোমাদের ঠিক উল্টা আর কী। আমাদের পরিচালন–প্রণালীর অভ্যুদয় ঘটবে নীতিনৈতিকতা, আলোকায়িত আত্মস্বার্থ, এবং গণমঙ্গলের ভেতর দিয়ে— এ–ই আমাদের বিশ্বাস। হতে পারে যে, আমাদের পরিচয়গুলো ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে তোমাদের আইনগত এক্তিয়ারের মধ্যে। যেসব সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গড়ে উঠেছি তারা একমাত্র যে আইনটাকে সাধারণত স্বীকার করে থাকে সেটা হলো “সোনালী বিধান”। [সোনালী বিধান, তথা গোল্ডেন রুল, বিশেষ এক নীতিনৈতিকতাগত দিকনির্দেশনা। এর সারকথা হলো, অপরের কাছে তুমি যে ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করো, অপরের সাথে যেন সেই ধরনের ব্যবহারই করো।] আশা করি, এরই ভিত্তিতে আমরা আমাদের সুনির্দিষ্ট সমাধানগুলো তৈরি করতে পারব। কিন্তু তোমরা যেসব সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ আমাদের ওপর, আমরা তা কবুল করি না।

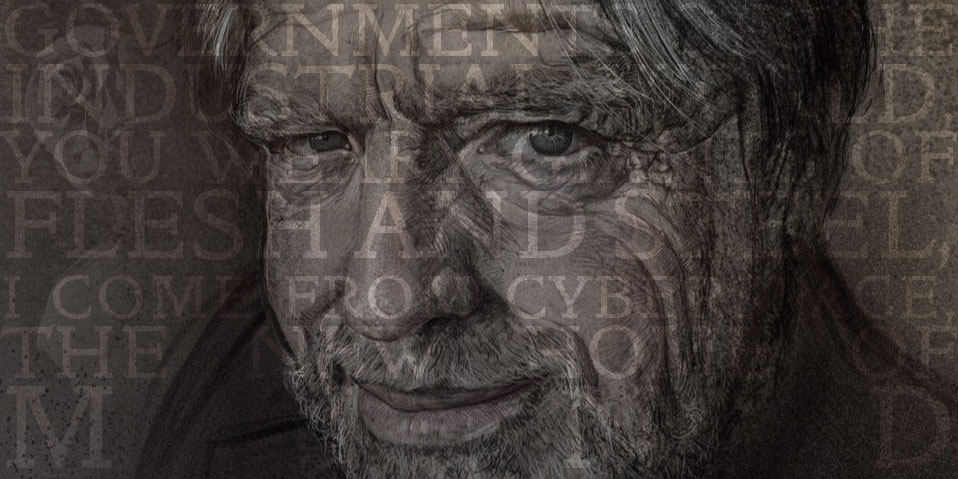

শিল্পী: ভ্লাদেমির কাজানেভস্কি

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজকে তোমরা একটা আইন বানিয়েছ। টেলিযোগাযোগ সংস্কার আইন। তোমাদের নিজেদের সংবিধানকেই সেটা খারিজ করে দেয়। আর অপমান করে জেফারসন, মিল, ম্যাডিসন, ডিটকভিল এবং ব্র্যান্ডাইসের স্বপ্নকে। নতুন করে এই স্বপ্নগুলো আজ অবশ্যই জন্মানো দরকার আমাদের মধ্যে।

নিজেদেরই সন্তানদের ভয়ে আতঙ্কিত তোমরা। কেননা এমন এক দুনিয়ার তারা আদি বাসিন্দা, যেখানে চিরকাল অভিবাসী থেকে যাবে তোমরা। যেহেতু ভয় করো সন্তানদের, মাতাপিতার দায়িত্ব–কর্তব্য পালনের ব্যাপারে তোমরা তাই ভরসা করো আমলাতন্ত্রকে। এতই তোমরা ভীরু যে, ঐ দায়িত্ব–কর্তব্যের প্রশ্নে নিজেরা নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো অবস্থাই তোমাদের নাই। আমাদের এই জগতে ইতর থেকে ঐশ্বরিক পর্যন্ত মানবিকতার সমস্ত অনুভূতি ও অভিপ্রকাশ এক অখণ্ড সমগ্রের অংশ। সমস্তটাই বৈশ্বিক আলাপচারিতার একেকটা টুকরা। যে বাতাসে আটকায় দম, আর যে বাতাসে ঝাপটানো যায় পাখা—সে দুই বাতাসে আমরা পার্থক্য করতে পারি না।

স্বাধীনতার ভাইরাস আটকানোর জন্য পাহারাচৌকি বসাচ্ছ তোমরা সাইবারভুবনের সীমান্তে সীমান্তে। চীনে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, ইতালিতে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এসব দিয়ে সংক্রমণটাকে অল্প সময়ের জন্য আটকে রাখতে পারবে হয়ত। কিন্তু ওসবে কোনো কাজ হবে না। তথ্যকণাবাহিত মাধ্যম দিয়ে শিগগিরই ছেয়ে যাবে পুরোটা পৃথিবী।

ক্রমবর্ধমানভাবে অচল হতে থাকা তোমাদের তথ্য–ইন্ডাস্ট্রি বিলুপ্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবে খোদ কথার ওপর মালিকানা দাবি করা নানাবিধ আইন উপস্থাপনের মাধ্যমে। সারা দুনিয়া জুড়ে। আমেরিকায় এবং অন্যত্র। নানাবিধ আইডিয়াকে স্রেফ আরেকটা শিল্পপণ্য বলে ঘোষণা করবে এইসব আইন। কাঁচা লোহার চেয়ে বিশেষ কোনো মহৎ বস্তু হিসেবে আর বিবেচিত হবে না তা। কিন্তু আমাদের জগতে মানুষের মন যা–কিছু সৃষ্টি করতে পারে তার সবকিছুরই সীমাহীন পুনরুৎপাদন ও বিতরণ হতে পারে। বিনাখরচে। বিশ্বজোড়া চিন্তা–চলাচলের জন্য তাই এখন আর তোমাদের কারখানার কোনো দরকার পড়ে না।

ক্রমবর্ধমানভাবে শত্রুতাপূর্ণ ও ঔপনিবেশিক হয়ে ওঠা এসব পদক্ষেপ আমাদেরকে ঠেলে দেয় আগেকার দিনের স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মকর্তৃত্বকামী মানুষজনের মতো অবস্থায়। যতসব বহুদূরবর্তী ও খোঁজখবরহীন ক্ষমতার কর্তৃপক্ষকে প্রত্যাখ্যান করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও আমাদের শরীরের ওপর তোমাদের শাসনের ব্যাপারে আমরা আমাদের সম্মতি অব্যাহত রেখেছি, তবু এ ঘোষণা তো আমাদের করতেই হবে যে: আমাদের ভার্চুয়াল বা অপার্থিব ‘আমি’রা তোমাদের সার্বভৌমত্বের সংক্রমণ থেকে মুক্ত। আমরা আমাদের বিস্তার ঘটাব পুরোটা গ্রহ জুড়ে যেন কেউ আমাদের চিন্তাভাবনাকে আটক করতে না পারে ।

সাইবারভুবনে আমরা সৃজন করব মনের এক সভ্যতা। অতীতে তোমাদের সরকারসমূহ যে–দুনিয়া বানিয়েছে তার তুলনায় সেটা হবে অধিক মনুষ্যোচিত, আরো বেশি সুন্দর।

দাভোস, সুইজারল্যান্ড: ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

মূল রচনার হদিস

John Perry Barlow (2001) “A Declaration of the Independence of Cyberspace” in Peter Ludlow (ed.) Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias, pp. 27-30, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. অনলাইন: https://archive.is/rAkuG