অনুবাদ: গোলাম মুস্তাফা ও খলিলউল্লাহ্

ভূমিকা

গণমাধ্যমের আলাপচারিতা, প্রচলিত কথাবার্তা, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পদক্ষেপ, এমনকি প্রচলিত গবেষণাতেও ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে, বিশেষ করে মাদ্রাসাশিক্ষাকে একটি একক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এসব আলোচনায় এটা ধরে নেওয়া হয়, সব মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অভিন্ন না হলেও তা একই ধরনের। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আঞ্চলিক ভিন্নতা (যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশীয় মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে ভিন্নতা) এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে, তবু মাদ্রাসাগুলোর মধ্যকার বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা খুব কম। বিশেষত মাদ্রাসাগুলোর উদ্দেশ্য এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। এসব প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে বুঝতে এবং এগুলোর ব্যাপারে নীতিনির্ধারণে মাদ্রাসাগুলোতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমন ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে সেক্যুলার এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বৈরী এবং এদের মধ্যে সমঝোতার সুযোগ খুব অল্প।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আমি এই প্রবন্ধে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক এসব ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করব। আমার মতে, ইসলামি শিক্ষা খাত, বিশেষত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই কেবল পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে তা নয়, একদিকে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর যেমন চলমান বিরোধ আছে, তেমনি মাদ্রাসাগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নে, বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সক্রিয় প্রতিযোগিতা রয়েছে। আমি আরও দেখাব যে, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করার মতো ক্ষেত্র রয়েছে এবং তা বাংলাদেশে ঘটেছে। এসব সমঝোতা উভয়মুখী অর্থাৎ উভয়কেই একমত হতে হয়; কারণ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়কেই পরিবর্তন মেনে নিতে হয়, নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আমাদের আলোচনায় আরও প্রতীয়মান হবে যে, বর্তমানের সমাজ বাস্তবতা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দাবি করলেও সব ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এসব পরিবর্তন মেনে নিতে ইচ্ছুক বা তৈরি থাকে না। তবে এটাও উল্লেখ্য যে শত শত বছর ধরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ইসলামি শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

আমি দুই ধাপে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব: প্রথমত, আমি দেখাব শিক্ষা শুধু জ্ঞানের বিষয়ই নয়, এর সঙ্গে ক্ষমতারও সম্পর্ক রয়েছে। পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির (পেডাগজি) মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাকে স্বাভাবিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং এর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং একটি উদার সেক্যুলার রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি একটি নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, ওলামা এবং ইসলামপন্থীরা (ইসলামিস্টরা) একটি ভিন্ন দর্শন প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, আমি দেখাব যে, বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার মাধ্যমে এসব মান নির্ণায়ক (নর্মেটিভ) পার্থক্যগুলোর বাস্তব রূপ ধারণ করছে। এই পার্থক্যগুলো শুধু তাদের পাঠ্যক্রমের ভিন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের বিশ্ববীক্ষাও অভিন্ন নয়। একই সঙ্গে কীভাবে ‘সত্যিকার মুসলিম’ হওয়া যায়, তা নিয়েও তাদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। ‘সত্যিকার মুসলিম’ একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এটি শুধু ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধর্মানুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ধারণাটির ব্যাখ্যা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সময় দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ফলে সত্যিকার মুসলিম হওয়ার এই আপাত চ্যালেঞ্জটি নির্ধারণ করে কী হবে তাঁর পরিচয় এবং কী হবে তাঁর দায়িত্ব।

এই প্রবন্ধ ছয়টি অংশে বিভক্ত। আলোচনার শুরু হয়েছে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক দিয়ে। দ্বিতীয় অংশে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটা আমাদের নানা ধরনের মাদ্রাসাসহ শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে মাদ্রাসাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে তৃতীয় অংশে। এরপরের অংশে মতাদর্শগত অবস্থানসহ বাংলাদেশের মাদ্রাসাব্যবস্থার পার্থক্যগুলোর বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেক্যুলার/সাধারণ শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্কও আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অংশে আমি এসব প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত তিনটি মূল বিষয়ের সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে শেষ অংশে।

শিক্ষা: মতাদর্শগত প্রতিযোগিতা

মিশেল ফুকোর ভাষায় বললে বলতে হয়, জ্ঞান হচ্ছে ক্ষমতার উপস্থিতির একটি প্রকাশ (manifestation) (ফুকো, ১৯৭৯, পৃ. ২৭)। একইভাবে মাইকেল অ্যাপলের মতে, ‘সমাজে যে পন্থায় অসম ক্ষমতা পুনরুৎপাদিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়, সে ব্যাখ্যায় শিক্ষাকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। ক্ষমতা যেভাবে রক্ষিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার’ (অ্যাপল, ২০০৪, পৃ. vii)। তাই কোনো সমাজে ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো কী, সেটা প্রকাশিত হয় শিক্ষাগত জ্ঞানের নির্ধারণ-পদ্ধতি, শ্রেণিবিভাগ, বণ্টন, সম্প্রচার এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে। জ্ঞানের ওপর নিয়ন্ত্রণ একদিকে সত্যের নির্দিষ্ট আধিপত্যবাদী (হেজেমনিক) ধারণাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈধতা দান করে। অন্যদিকে, এটা নির্দিষ্ট ধরনের সচেতনতা, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ এবং আচরণকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন এমনকি চিরায়ত হিসেবে উপস্থাপন করাকে অনুমোদন করে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদারনৈতিক রাষ্ট্র ও মতবাদ হিসেবে আলোকায়নের (এনলাইটেনমেন্ট) আবির্ভাবের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, মতাদর্শগত প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চার্চকে (অন্য কথায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে) প্রতিস্থাপিত করেছে (আলথুসার, ২০০১, পৃ. ১০৩-১০৪)। মতাদর্শগত আধিপত্যবাদের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান ঘটেছে। যার ফলে শিক্ষা খাত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি/গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, আর সেই প্রতিযোগিতার প্রকাশ ঘটছে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি-সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যে। অ্যাপলের ভাষায়, ‘কোন ধরনের জ্ঞান শেখানো হয় বা হওয়া উচিত, কার জ্ঞান “প্রাতিষ্ঠানিক” এবং কী শিক্ষা দেওয়া হবে, কীভাবে শেখানো হবে, শিক্ষা গ্রহণকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং এ বিষয়ে কার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে— এসব বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা’ (অ্যাপল, ২০০৪, পৃ. vii)।

এসব দ্বন্দ্ব এই অর্থে সর্বজনীন যে, যেকোনো উদার বুর্জোয়া সমাজেই এগুলো বিদ্যমান থাকে। অন্যদিকে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থা এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং দ্বন্দ্বগুলোর বহিঃপ্রকাশের ধরন নির্ধারণ করে দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজগুলোতে এই দ্বন্দ্বগুলোর মাত্রা দুটি: একদিকে এই দ্বন্দ্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতগুলোকে কেন্দ্র করে; অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান বিশেষত শিক্ষা ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয়। উল্লেখ্য যে ইলম (জ্ঞান)১ হচ্ছে কোরআনে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে তৃতীয়, যা জ্ঞানকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে তা নির্দেশ করে। ইসলামি ধর্মীয় রচনাবলিতে মৌলিক ধার্মিকতার২ অংশ হিসেবে সারা জীবন ধরে শেখার ওপর বারবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে শিক্ষা কমপক্ষে চারটি ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো: জ্ঞানের বিস্তার, ধর্মবিশ্বাসের প্রচার, চরিত্র গঠন এবং অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করা (রিৎজ, ২০১০, পৃ. ১০৬-১৩৯)। সুতরাং, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ‘ধর্মপ্রচারের সমার্থক। পৃথিবীতে “সত্য” ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে অন্যদের ইসলামের পথে শিক্ষিত করা’ (রিৎজ, ২০১০, পৃ. ১০৭)। এই কাঠামোতে, জ্ঞান প্রদানই শিক্ষার একক উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা গ্রহণকারীদের নিজেদের জীবনে দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আরও অনুসারী তৈরি করতে পারে, এটা নিশ্চিত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেমনটি আমি পরবর্তী সময়ে দেখাব, ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে এই লক্ষ্যসমূহ কীভাবে অর্জন করা হবে, সে সম্পর্কে সব সমর্থক একমত নন। ফলে বিষয়টি তাদের মধ্যে নতুন বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় মাত্রাটি হচ্ছে এটার সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক। মুসলিম সমাজগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্র শুধু ‘ইসলামি’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা তৈরি নয়, যদিও এগুলোর একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং এগুলো সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজগুলোতে আধুনিক রাষ্ট্র/জাতিগঠন প্রয়াসের অংশ হিসেবে সৃষ্ট ‘সেক্যুলার’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে।৩ সুতরাং মুসলিম সমাজগুলোতে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রমের বিষয়াবলি নিয়ে বিতর্কের তিনটি স্বতন্ত্র মাত্রা রয়েছে: ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতর্ক এবং দুটি ভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্র—‘সেক্যুলার’ এবং ‘ইসলামি’ শিক্ষাব্যবস্থার—নিজেদের অভ্যন্তরে বিতর্ক।৪

উনিশ শতকে উপনিবেশবাদের মাধ্যমে পশ্চিমের সংস্পর্শে আসার কারণে বা উপনিবেশ অবসানের পর, বিশেষত ১৯৫০-এর ও ১৯৬০-এর দশকে আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম সমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে দৃঢ় হয়েছে। সেই সময়ে সেক্যুলার বিদ্যালয়গুলোকে উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হতো। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একটি সেক্যুলার জাতিসত্তা পুনরুৎপাদনের ওপর জোর দিয়ে সরকারসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেক্যুলার এবং একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল: সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির মানসিক রূপান্তর সাধন এবং ইতিহাস ও মতাদর্শের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রচার করা। এই নীতি হচ্ছে সমাজকে সেক্যুলারকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্যুলারকরণ বলতে শুধু ধর্মীয় কাঠামোর রাজনৈতিক গুরুত্ব কমানোকে বোঝায় না, বরং ধর্মভিত্তিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকাঠামোর প্রান্তিকীকরণও এর লক্ষ্য (ময়জার, ১৯৯১, পৃ. ১৪)। ড্যান দিনারের ভাষায়:

সেক্যুলারকরণের বিষয়টি শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নয়, এটা অনেকাংশে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে ছাড়িয়ে যায়। সেক্যুলারকরণ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া, যা জীবনের সব ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে… এই দৃষ্টিতে সেক্যুলারকরণ জীবনের একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য ক্ষেত্রগুলোর এবং একই সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার পৃথক্করণ। সেক্যুলারকরণ নির্দেশ করে সংজ্ঞায়ন, ব্যাখ্যা, সমঝোতা, রূপান্তর এবং অন্দরের জীবনাচার ও বাইরের বিশ্বের মধ্যে রূপান্তরের একটি বিরামহীন প্রক্রিয়াকে। এটা মানবিক যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের রহস্যোদ্ধার ও তা নিজস্বভাবে ব্যবহার করাকেও নির্দেশ করে। বিশ্বাসকাঠামো হিসেবে সমাজকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ধর্ম এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে (দিনার, ২০০৯, পৃ. ১৭)।

আধুনিকতা উত্তর-আলোকায়নপর্বের পশ্চিমা একটি ধারণা। ধর্মের এই প্রান্তিকায়ন আধুনিকতার একটি ফল। কারণ এই ধারণাই প্রচলিত যে, আধুনিকতার শুধু একটি প্রধানতম আখ্যানই থাকতে পারে। এই প্রধানতম আখ্যানে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় বা অন্যান্য দৃষ্টিকোণের গণ্ডি বেশ সীমাবদ্ধ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন উদ্দেশ্যগুলোও অন্য একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তনের ফল, তা হলো হেজিমনিক মতাদর্শ হিসেবে স্বল্প সময়ে (সেক্যুলার) জাতীয়তাবাদের নাটকীয় উত্থান। সম্প্রদায়ের টিকে থাকা এবং সাফল্যের জন্য উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রসমূহ, ‘জাতিসত্তা’র ধারণাটিকে অপরিহার্য হিসেবে ধারণ এবং আত্মস্থ করে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের (১৯৯১) কল্যাণে এখন আমরা যেমনটি জানি, জাতি একটি ‘কল্পিত সম্প্রদায়’। এই কল্পনা কোনো প্রাকৃতিক সত্তা নয়, বরং একটি নির্মিত প্রকল্প। এই প্রকল্প ‘নতুন জাতি’ ছাড়া অন্য কোনো পরিচিতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের (উদাহরণস্বরূপ, জাতিসত্তা, ধর্ম, উপজাতি ও গোত্র) প্রতি আনুগত্যকে নাকচ করে দেয়। এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, জাতীয়তাবাদ শুধু সেক্যুলারপন্থীদের একার কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোও এটাকে আপন করে নিয়েছিল। কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এটা সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে একধরনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে (য়ূরোর্গেসমায়ার, ২০০৮)। অন্যদিকে, আরব ও মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটি ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বে অংশগ্রহণের একটি উপায় (করি, ২০০৪, পৃ. ১২৮-১৭১)। ফলে, গোটা উনিশ শতকে আমরা ‘সেক্যুলারকরণ, আলোকায়ন এবং আধুনিকতা— এই ত্রয়ীর’ উত্থান এবং ‘সর্বজনীনায়ন’ (universalization) প্রত্যক্ষ করেছি’ (দিনার, ২০০৯, পৃ. ১৭)।

সমাজের সেক্যুলারকরণ বা অন্ততপক্ষে তা করার প্রচেষ্টা, দুটি দ্বান্দ্বিক পরিসরের উপস্থিতি নির্দেশ করে: ব্যক্তিগত (private) এবং জন বা সর্বজনীন পরিসর (public)। এই কাঠামোতে ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে স্থান দেওয়া হয়। মুসলিম সংখ্যাগুরু সমাজে ধর্মকে ব্যক্তিগতকরণ ইসলামি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ইসলামি ইতিহাসের সকল পর্যায়ে, আলেমরা (ইসলামি বিদ্বান ব্যক্তি, বহুবচনে ওলামা) জনপরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে পণ্ডিত সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেছে।৫ যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে নানা ধরনের ব্যক্তিদের— আইনজ্ঞ থেকে শুরু করে ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন ব্যক্তিকে আলেম হিসেবে বর্ণনা করা হতো (মোত্তাহিদি, ১৯৮৫, পৃ. ২৩১)৬, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলেমদের সম্পর্কে ধারণাগুলো আরও সূক্ষ্ম হয়েছে। যাঁরা নির্দিষ্টভাবে ইসলামি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের ওলামা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের সাধারণত ‘কোরআনের ব্যাখ্যাকারী, ধর্মীয় উেসর ভিত্তিতে ফিকাহর (আইনশাস্ত্র) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সমাজের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যাকারী স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে দেখা হয় (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৫-৬)।

ফলে আলেমদের প্রাথমিক কাজ হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের মূল উদ্দেশ্য থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি ছাড়াই সবচেয়ে আদিরূপে একটি সম্মানজনক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও প্রচার করা। তাঁরা কীভাবে এই জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এটা কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে তাঁদের কর্তৃত্বের উৎস গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। ‘ধর্মীয় মতবাদের সুরক্ষা, সামাজিক বন্ধন ধরে রাখা এবং রাষ্ট্রকে বৈধতা দান করার’ কাজে আলেমরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতেন (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬)। সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্থান ও কালের ভিন্নতা সত্ত্বেও আলেমরা নানা ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করতেন; যেমন ‘কাজি, শিক্ষক, মুফতি, ওয়াকফের রক্ষাকর্তা, বাজার পরিদর্শক এবং লিপিকার’ (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬)। ফ্রান্সিস রবিনসনের মতে, ‘তাঁরা নানা ধরনের ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা হয়তো মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিচালনা করতেন। তাঁদের কেউ কেউ রাজসভাসদ্, কূটনীতিক বা নেতৃস্থানীয় আমলা ছিলেন’ (রবিনসন, ১৯৯৬, পৃ. ২১৯)।

নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রমিত পাঠ্যক্রম চালু করা, ব্যক্তিগত পরিসর ও জনপরিসরের অত্যন্ত কঠোর বিভাজন এবং বিভক্তিকরণ, যার উৎস হচ্ছে আধুনিকায়ন এবং সেক্যুলারকরণ, তার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সমাজে আলেমদের কর্তৃত্ব খর্বিত হয় এবং তাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়।৭ এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এসব পরিবর্তনের ফলে ‘ওলেমার কর্তৃত্বপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞানের কার্যকর ব্যবহার’ (জামান, ২০০৭, পৃ. ১) চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।৮ এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলেমদের এই বিতর্কে টেনে আনা হয়েছিল। কারণ শিক্ষাই ছিল সেই ক্ষেত্র, যেখানে দুটি দ্বান্দ্বিক পরিসর—জনপরিসর এবং ব্যক্তিগত পরিসর— পরস্পর মিলিত হয়েছিল।

শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার। ওলামার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ইসলামি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রসার, পুনরুৎপাদন, ধর্মীয় পাঠ্য বিষয়গুলো (যেমন কোরআন এবং শ্রদ্ধেয় ইসলামি পণ্ডিতদের ভাষ্যগুলো) শিক্ষা দেওয়ার বিষয়গুলো আছে। কিন্তু যেমনটা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামি শিক্ষার অন্যান্য মৌলিক উদ্দেশ্যও রয়ে গেছে: যেমন ধর্মবিশ্বাসের বিস্তার এবং অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করা। এটা মনে রাখা ভালো যে, ‘জনপরিসরে’ অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী এবং আন্দোলনগুলো শুধু একে অন্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্তই হয় না, বরং সর্বজনীন মঙ্গলের অর্থ নিয়ে সমঝোতা, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হয়। এসব সমঝোতা, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সর্বজনীন মঙ্গলের কাজের চেয়ে, সর্বজনীন মঙ্গল বলতে কী বোঝা যায়, তার অর্থ কী সেই বিষয়ের ওপর আমি বেশি জোর দিচ্ছি। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অর্থ নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র ও সেক্যুলারপন্থীদের মতো আলেমরা এই অর্থ নির্ধারণ করতে পছন্দ করেন। এটাই শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিণত করছে। এখানে দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি মুখোমুখি হয়: প্রথমটি গোষ্ঠী বা জাতির পরিচয়কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব এবং দ্বিতীয়টি জাতির ভবিষ্যেকন্দ্রিক দ্বন্দ্ব। এগুলোই নির্ধারণ করে দেয় নাগরিক বলতে কী বোঝানো হবে, নাগরিকের কী ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার। ফলে, পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা খাতকে নিয়ন্ত্রণ করা এসব দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্নভাবে: একটি সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এই ব্যবস্থাকে ‘জাতীয়’ বলে সম্বোধন করা (এর ফলে অন্যগুলোকে সংকীর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা), শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ, মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার প্রচলন, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উদাহরণ। আরও যে পদক্ষেপগুলো রাষ্ট্র নেয় সেগুলো হলো: তদারকির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, সর্বজনীন জ্ঞানভাষ্য থেকে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রান্তিকায়ন এবং ধর্মীয় বিদ্বানদের কর্তৃত্ব হ্রাস। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন রাষ্ট্রের প্রধান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে তাদের ব্যবস্থার সংস্কার করে সেই লক্ষ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দেয় এবং প্রায়ই সংস্কারের দাবি তোলে। সেক্যুলার শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে সংস্কার পদক্ষেপও গ্রহণ করে।৯ বিভিন্ন রাষ্ট্র, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন সময়ে নেওয়া এসব সংস্কার উদ্যোগের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রগুলো ধর্মীয় শিক্ষাকে নিরুত্সাহিত করেছে। এ জন্য রাষ্ট্রগুলো একদিকে তাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অন্যদিকে তাদের প্রভাবশালী (বা মূলধারার) শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শেষের পদক্ষেপটির ফলে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় বিদ্যালয় তৈরির সুযোগ। এই পদক্ষেপ দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে: রাষ্ট্রের সেক্যুলার মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ত করা এবং একটি ধর্মীয় জীবনধারা প্রবর্তন করা।১০

রাষ্ট্র যখন নিজের ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, মুসলিম সমাজগুলোতে সাধারণত আলেমদের প্রাথমিক এবং সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয় এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধের পেছনে তিনটি কারণ বলা হয়: প্রথমত, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এই ব্যবস্থা শত শত বছর ধরে টিকে আছে। যার অর্থ হচ্ছে, এই ব্যবস্থার ভেতরেই ইতিমধ্যে একধরনের সংস্কার কার্যপদ্ধতি রয়েছে; দ্বিতীয়ত, সংস্কার প্রস্তাবের উদ্দেশ্যগুলো ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলোর বিপরীত। তৃতীয়ত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের কোনো অধিকারই সেক্যুলার রাষ্ট্রের নেই। প্রতিরোধের রূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগিতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সক্রিয়তা মানে তাদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব পালনের স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র তৈরির জন্য রাষ্ট্র প্রবর্তিত সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি বড় গোষ্ঠী তৈরি করা। এই গোষ্ঠী তৈরির নিমিত্তে ইসলামি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার জন্য প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন মাদ্রাসা নির্মাণ বা বিদ্যমান মাদ্রাসাগুলোর সংরক্ষণ জরুরি বলে আলেমরা মনে করেন। প্রতিরোধের এই ধারা আধিপত্যবাদী (হেজিমনিক) মতবাদ এবং প্রতি-আধিপত্যবাদী (কাউন্টার-হেজিমনিক) মতবাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব নিশ্চিত করে। যে মাদ্রাসাগুলো সরকারের আধিপত্য মেনে নেয় না তাদের অবস্থান প্রভাবশালী মতবাদের জন্য চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ দাঁড় করায়। আধুনিক রাষ্ট্র শিক্ষাকে দেখে একটি জ্ঞানভান্ডার প্রচারের উল্লম্ব (ওপর থেকে নিম্নমুখী) সুসংগঠিত মাধ্যম হিসেবে। অন্যদিকে, মাদ্রাসাব্যবস্থা উপস্থাপন করে এমন পদ্ধতি, যেখানে জ্ঞান এবং জীবনযাপন-বিষয়ক জ্ঞান বৈচিত্র্যময় এবং তুলনামূলকভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে কিছু মাদ্রাসা তাদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদানপদ্ধতি সংস্কার করতে অস্বীকার করেছে, বিপরীতক্রমে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলোকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। কারণ যেকোনো ধরনের সংস্কারই ঐতিহ্য থেকে একটি বিচ্যুতি এবং ইতিহাস তাদের যে ধরনের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিয়েছে বলে তারা মনে করে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। মাদ্রাসা এবং আলেমদের একাংশের গোঁড়া বা রক্ষণশীল বিশ্বাসের মূল এখানেই প্রোথিত আছে।

তবে সব আলেম সব বিষয়ে একই ভাষায় ও স্বরে কথা বলেন না। আলেমরা প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ; ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী নেই, যাদের ‘ওলামা’ বলে ডাকা হতো। জনাথন বার্কি ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে আলেমদের বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন:

ওলামা খুবই উন্মুক্ত একটি এলিট (সম্ভ্রান্ত) শ্রেণি ছিল। কোন ব্যক্তি একজন আলেম, তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি এতটাই ঢিলেঢালা এবং নমনীয় ছিল যে, একটি ‘আবদ্ধ আলয়’ গড়ে তোলা এবং রক্ষা করা বস্তুত অসম্ভব ছিল, যেমনটা সম্ভব হয়েছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে। কারণ সেখানে যাজকেরা পৌরোহিত্যের অভিষেক, পবিত্রকরণ এবং শিক্ষার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা আধুনিক সময়ে [উচ্চতর ধর্মীয়] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি এবং স্বীকৃতির সংকীর্ণ সুযোগের মাধ্যমে করা যাচ্ছে (আমাদের ক্ষেত্রে একটি অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের মতো বিষয়)। অন্য কথায়, আধুনিক-পূর্ব যুগে ওলামা একটি বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত। এই গোষ্ঠীতে যেমন আইনশাস্ত্র এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিজ্ঞানে বিদ্বান বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম বিদ্বান, ধর্মপ্রচারক, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নয় এ রকম ধর্মীয় বিদ্বান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ধারার সুফি। একই সঙ্গে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পেশাদারি বা অপেশাদারি, [শিক্ষকতা করতে] আগ্রহ আছে এ রকম ব্যক্তিও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষোক্তরা কিছুটা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও অর্থবহভাবেই জ্ঞানের প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারতেন (বার্কি, ২০০৬: পৃ. ৪৬-৪৭)।

ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চায় বহুস্বরের উপস্থিতি ছিল, ফলে শুরু থেকেই এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ছিল; যা এখনো বিদ্যমান।১১ এর প্রমাণ হিসেবে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি মাজহাবের (ইসলামি আইনশাস্ত্রভিত্তিক বিভাজন)— হানাফি, শাফি, মালিকি ও হাম্বলি এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটি ধারার— জাফরি ও জাইদি—উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রতিটি মাজহাবের ভিন্ন ভিন্ন মাসআলা (ধর্মমত) রয়েছে। যুক্তিবিজ্ঞান প্রশ্নে অষ্টম শতাব্দীতে মুতাজিলা এবং আশারিদের মধ্যে বিতর্ক এই বৈচিত্র্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। ঐতিহাসিক কারণেও বহুস্বরের উদ্ভব হয়েছে। মুসলিমরা যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণে মুসলমানদের স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। এর জন্য আলাপ-আলোচনায়, আচরণে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গিকে জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। মুসলিমদের রাজনৈতিক সীমান্ত যত বিস্তৃত হয়েছে, ততই প্রয়োজন হয়েছে বৈচিত্র্যের, কখনো কখনো এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাপার প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে আরও একটি নতুন স্বর যুক্ত হয়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যেমন দেওবন্দ, নাদওয়া, বারেলভি, আহলে হাদিস। এগুলো মতামতের বহুত্ব এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ততারই প্রতিফলন।১২

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ইসলামপন্থার উত্থান এবং ইসলামপন্থীরা আরও ক্রমাগতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হওয়ায় বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মতত্ত্বীয় এবং মতাদর্শিক পার্থক্যগুলো সাধারণভাবে শিক্ষার ভূমিকা এবং বিশেষত মাদ্রাসার ভূমিকা বিষয়ে বিতর্কগুলোর বিভিন্ন দিক নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামপন্থীরা নানা ধারায় বিভক্ত হলেও তারা এ বিষয়ে একমত যে, মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের সংস্কার প্রয়োজন এবং রাজনীতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। উদারবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্রসমূহ যে, বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে, পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে ইসলামপন্থীদের এই দাবিগুলো তার থেকে ভিন্ন। তবে এই দাবিগুলো এই একই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, ইসলামের ‘সত্যিকার’ অর্থ প্রকাশে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এটা ইসলামপন্থী এবং প্রথানুসারী আলেমদের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আলেমরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। ইসলামপন্থীদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা এসেছে তাদের মতাদর্শিক গুরুদের কাছ থেকে, যার সঙ্গে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা এবং রাজনৈতিক কৌশল জড়িত। অন্যদিকে আলেমরা কোরআন-হাদিসের প্রথাগত ভাষ্য এবং তাদের নিজেদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করেন। এটা বলার অর্থ এই নয় যে, সমাজে আলেমদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। সমাজে অবশ্যই তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা আছে। তাঁদের কাছে সফলতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সমাজের ইসলামীকরণ এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয়গুলো তুলে ধরা। অন্যদিকে ইসলামপন্থীদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা তাঁদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য, যেটি পশ্চিমের দেশগুলোতে আলাপ-আলোচনায় সব সময় যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

মুসলিম সমাজগুলোতে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং ইসলামের অর্থ নির্ধারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। মোটা দাগে আমরা এগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি: উদারবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্র, গোঁড়া ওলামা এবং ইসলামপন্থীরা। তিনটি শক্তির প্রতিটিই এমন মাদ্রাসা স্থাপনের চেষ্টা করে, যা তাদের ধর্মতত্ত্ব এবং মতাদর্শগত অবস্থান তুলে ধরবে এবং যা তাদের ধর্মতত্ত্বগত/ রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে তারা এমন শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, যারা আদর্শ পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করবে। মাদ্রাসাশিক্ষার উপযোগিতা এবং পাঠ্যক্রম-সম্পর্কিত বিতর্ক এবং সাধারণ আলাপ-আলোচনায় এই অবস্থানগুলোই উঠে আসে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসাব্যবস্থা: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

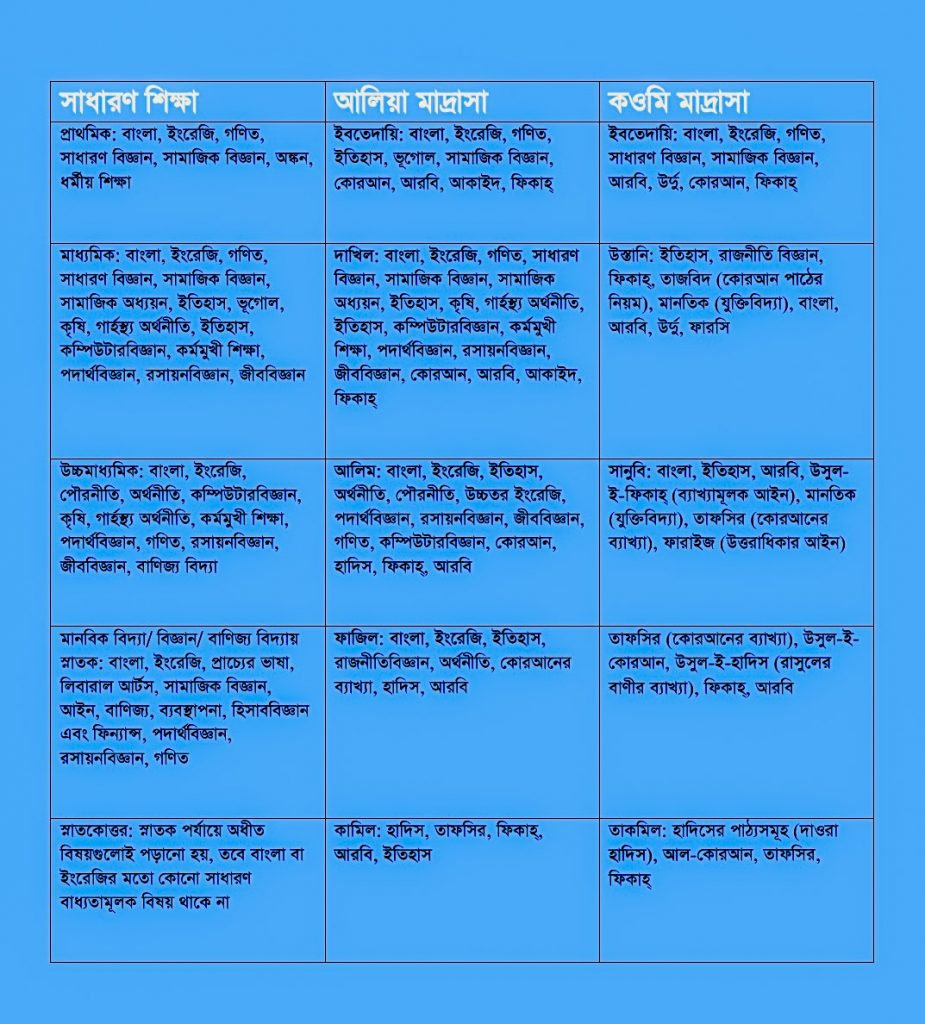

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে দুই ধরনের মাদ্রাসাব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ের পরে শিক্ষা দান করে; এগুলো হচ্ছে: আলিয়া মাদ্রাসা, যেগুলো কলকাতা মাদ্রাসাকে (পরবর্তী সময়ে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা) অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত সরকার-সমর্থিত প্রতিষ্ঠান১৩ এবং কওমি মাদ্রাসা, যেগুলো সাধারণত দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুকরণে তৈরি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাদ্রাসা।১৪ তবে আলিয়া এবং কওমি দুই ধরনের মাদ্রাসাতেই প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ ইবতেদায়ি শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই ব্যবস্থার বাইরেও কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে।১৫ যদিও এই দুই ধরনের মাদ্রাসাতেই ধর্মীয় পাঠ্যের ভিত্তিতে, বিশেষত কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে, শিক্ষা দেওয়া হয়; তবু তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন এবং তাদের পাঠ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে (এই দুই ব্যবস্থার এবং সেগুলোর সমপর্যায়ের সেক্যুলার ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমের একটি সহজবোধ্য তুলনামূলক চিত্রের জন্য ছক-১.১ দেখুন)।১৬

ছক-১.১: সাধারণ শিক্ষা, আলিয়া এবং কওমি মাদ্রাসাগুলোর প্রধান পাঠ্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র।

আলিয়া মাদ্রাসা

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে পাঁচটি ধাপ রয়েছে। ইবতেদায়ি বা প্রাথমিক পর্যায় পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য। দাখিলে পাঁচ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। আলিম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য এবং এর মেয়াদ দুই বছর। ফাজিল স্নাতক পর্যায়ের সমতুল্য এবং এর মেয়াদ তিন বছর। কামিল স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সমতুল্য এবং এটি শেষ করতে দুই বছর সময় প্রয়োজন হয়।

দাখিল পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা চারটি ধারার যেকোনো একটি অধ্যয়ন করতে পারে: সাধারণ, বিজ্ঞান, তাজবিদ (কোরআন আবৃত্তির জন্য সঠিক উচ্চারণের শিক্ষা) বা হিফজুল কোরআন (কোরআন মুখস্থ করা)। আলিম পর্যায়ে তিনটি ধারা বিদ্যমান: সাধারণ, মুজাব্বিদ (ইসলামি জীবনধারা এবং শিষ্টাচার) এবং বিজ্ঞান। ফাজিল পর্যায়ে দুটি ধারা রয়েছে: সাধারণ এবং মুজাব্বিদ; অন্য একটি তৃতীয় ধারায় রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং এ ধরনের বিষয়সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। কামিলে তিনটি ধারা রয়েছে: ফিকাহ্ (আইনশাস্ত্র), তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা) এবং আদব (শিষ্টাচার)। দাখিল ও আলিমের প্রান্তিক পরীক্ষাসমূহ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসাগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করলেও খুব অল্পসংখ্যক, মাত্র তিনটি, মাদ্রাসা সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মাদ্রাসাগুলো সাধারণত ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকেরাই এই কমিটিগুলো নির্ধারণ করেন।

কওমি মাদ্রাসা

এ দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো কয়েকটি ধারা অনুসরণ করে। বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দাবি করে, তারা হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের মতে, কওমি মাদ্রাসাশিক্ষার তিনটি ধাপ রয়েছে: প্রথম ধাপকে প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই ধাপ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ধাপের সমতুল্য। এই ধাপের মেয়াদ ১০ বছর। দ্বিতীয় ধাপকে উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধাপের মেয়াদ ছয় বছর এবং স্নাতক পর্যায়ের সমতুল্য। তৃতীয় ধাপটি গবেষণাধর্মী এবং এই ধাপের কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শিক্ষাক্রমকে ১৬টি ধাপে বিভক্তও করেছে। এই ধাপগুলোকে আবার পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা সমন্বিত একক (Standardized) সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এই পর্যায়গুলো হচ্ছে মারহালাতুল ইবতেদায়ি (প্রাথমিক সমপর্যায়ের); মারহালাতুল মুতাওয়াসিথা (মাধ্যমিক সমপর্যায়ের); মারহালা সানুবিয়াহ উলাইয়া (উচ্চমাধ্যমিক সমপর্যায়ের); মারহালাতুল ফজিলাত (স্নাতক সমপর্যায়ের) এবং মারহালাতুল তাকলিম ।

বৈচিত্র্যের মাত্রাসমূহ

বাংলাদেশে এই দুই ধরনের মাদ্রাসা শুধু ভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করে না, তারা একাধিক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করে। তাদের নিজ নিজ গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যের কথা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আমি তিনটি পার্থক্য বিশেষভাবে তুলে ধরব: রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, সক্রিয়তাবাদের (activism) প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে বেশ কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে মূলধারার সর্বজনীন সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করা হয়। অন্যদিকে, আলেমদের নিজেদের ইচ্ছায়ই কওমি মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় তদারকির বাইরে থেকে যায়। পাকিস্তানের ইসলামি-রাষ্ট্র মতবাদের বিরোধিতা করে বাঙালি নৃ-জাতীয়তাবাদী (ethno-nationalist) আন্দোলনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং স্বাধীনতার পর সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে বলা হলেও, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকার বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেছে। ১৯৭৪ সালে অধ্যাপক কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের তৈরি করা শিক্ষানীতিতে জাতীয়তাবাদী ধারণাসমূহকে, বিশেষভাবে সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হয়েছিল। যদিও কমিশন সংবিধানের আলোকে একটি অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল, কিন্তু কমিশন তার প্রতিবেদনে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ (মাদ্রাসাসমূহ) বিলোপের সুপারিশ করেনি। একই সঙ্গে, বেসরকারিভাবে পরিচালিত ইংরেজি ভাষার কিন্ডারগার্টেনগুলো বিলোপের পরামর্শও কমিশনের প্রতিবেদনে ছিল না। ১৯৭২ সালে সব ধরনের ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, ফলে তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলো উপস্থিত ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সাধারণ শিক্ষার অংশ করার সুপারিশ করেছিল কমিশন, কারণ দেশের শিক্ষিত এলিটরা এ ধরনের একীভূতকরণের পক্ষপাতী ছিলেন।১৭ এরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা (মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম শিক্ষা এবং হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দু ধর্মীয় পাঠ) অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে কার্যক্রম পরিচালনা, পাঠ্যক্রম সুপারিশ এবং সমন্বিত একক পরীক্ষাগুলো আয়োজনের অনুমতি প্রদান করে।১৮ ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে; এরপর থেকে মাদ্রাসাগুলো সরকারি সহায়তা পাওয়া শুরু করে। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে মাদ্রাসা বোর্ড ফাজিল ও কামিল ডিগ্রির পাঠ্যক্রম পুনরালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই পাঠ্যক্রম পুনরালোচনার উদ্দেশ্য ছিল: জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলো মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নির্বাচিত কিছু মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে আলাদা বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা।১৯ সত্তর ও আশির দশকজুড়ে সামরিক শাসকেরা শিক্ষা খাতের ইসলামীকরণে প্রকাশ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম-বিষয়ক কমিটি নিযুক্ত করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়, ‘ইসলাম একটি জীবনবিধান, শুধু আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি নয়। একজন মুসলমানকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং, ইসলামি জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ সব মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক’ (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৯)।

প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক কারণে যেহেতু সামরিক সরকার ইসলামি বাগধারা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল এবং সমাজের ইসলামীকরণে মনোযোগী হয়েছিল, তাই ইসলামের অর্থ সংজ্ঞায়িত করা এবং ইসলামি শিক্ষার কর্তৃত্বের ওপর একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এর ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মাদ্রাসাশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই বোর্ডের ওপর মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষাগুলোকে একই ধাঁচের করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। মাদ্রাসাশিক্ষাকে সেক্যুলার সাধারণ শিক্ষার সমমানের করে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় মাদ্রাসা বোর্ডকে। এর ফলে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতাকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৯৮৭ সালের মধ্যে দাখিল ও আলিম ডিগ্রিকে সেক্যুলার শিক্ষাসনদের সমমর্যাদা দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সনদ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়।

এ ব্যাপারে আলেমদের কাছ থেকে তেমন কোনো প্রতিরোধ আসেনি। এর ফলে আলিয়া মাদ্রাসাকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সহযোজিত করার ক্ষেত্রে সরকার সফল হয়। সংস্কারের ব্যাপারে প্রতিরোধের অভাব/অনুপস্থিতির বেশ কিছু কারণ ছিল। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসাব্যবস্থার ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা অন্তর্ভুক্ত (এই ব্যবস্থা ১৭৮০ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে গেছে)। মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্তরা এই একীভূতকরণকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখেছিল, যার ফলে একাধারে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া যাবে, আবার তাদের সমাজের উত্পাদনশীল ও সক্রিয় সদস্য হিসেবেও প্রস্তুত করা যাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আলেমরা বললেন যে আলিয়া ব্যবস্থা দিনি শিক্ষা ও দুনিয়াবি শিক্ষা দুটোকে একত্র করেছে, অন্যভাবে বললে যা দাঁড়ায়, আল-উলুম আল-নাকিলয়া (প্রেরিত বিজ্ঞান) এবং আল-উলুম আল-আকলিয়া (যুক্তিবিজ্ঞান) দুই ধরনের জ্ঞানই একটি সামগ্রিক এককের অংশ। এভাবে তাদের শিক্ষার্থীরা একজন সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার চেতনাকে গ্রহণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং এই সম্পর্ক এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত। মাদ্রাসাশিক্ষার স্বীকৃতি ও সাধারণ সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার সমমর্যাদা আদায়ে জামায়াতে ইসলামী সামনের সারিতে ছিল বলেই মনে করা হয়। জামায়াতের একজন নেতা বলছিলেন, ‘যে শিক্ষার্থী মাদ্রাসা থেকে বের হয়, সে অক্সফোর্ডে যাওয়ারও যোগ্যতা রাখে…ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইসলাম কখনো নিষেধ করে না। ইসলাম একটি আধুনিক ধর্ম’ (বানো, ২০০৮, পৃ. ২৪)। স্পষ্টতই, এই মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ্য শুধু ইসলামি পাণ্ডিত্যের ধারা বজায় রাখা নয়, বরং এমন সব পণ্ডিত তৈরি করা, যারা আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি টেক্সটকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিষয়গুলো মোকাবিলা করতে পারে। উদ্দেশ্য হলো নতুন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামকে ব্যাখ্যা করার মতো অবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া।

মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় আলিয়া মাদ্রাসাকে একীভূতকরণের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ‘১৯৮০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী নিবন্ধনের ক্ষেত্রে, মাদ্রাসা খাত তার সমপর্যায়ের সেক্যুলার খাতের চেয়ে দ্রুত বেড়েছে’ (বিশ্বব্যাংক, ২০১০, পৃ. ১১)। দুটি নীতি নেওয়ার ফলে এই বৃদ্ধি ঘটেছে: মাদ্রাসাশিক্ষকদের জন্য বেতন ভর্তুকির বিধান (সেক্যুলার সরকারি স্কুলের মতো) এবং মেয়েশিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান।২০ শেষেরটি আবার মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগত লিঙ্গ সমতায় প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘সর্বমোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিবন্ধনে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, যা ১৯৯০ সালে ১০ শতাংশেরও কম থেকে ২০০৫ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে’ (বিশ্বব্যাংক, ২০১০, পৃ. ১১)।

যদিও সংস্কার কার্যক্রমের ফলে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে, এগুলোকে টেকসই করেছে এবং আগে সমাজের যেসব অংশ বঞ্চিত ছিল সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে, তবুও সংশ্লিষ্ট সব আলেমকে সন্তুষ্ট করা যায়নি। আলেমদের বড় একটি অংশ মাদ্রাসা খাতের এই সংস্কারকে তাদের কর্তৃত্বের ওপর হুমকি হিসেবে দেখে এবং ফলে তারা ‘ইসলামি জ্ঞান’ সংরক্ষণের কায়দা হিসেবে আরও বেশি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। গত তিন দশকে একদিকে আলিয়া মাদ্রাসা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি একীভূত হয়েছে, অন্যদিকে আলেমরা গ্রামীণ অঞ্চলে বহুসংখ্যক কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, ইসলামি জ্ঞান ও ইসলামি কর্তৃত্বকে ধ্বংস করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে এসব প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এ ছাড়া ইসলামি শিক্ষার ‘বিশুদ্ধতা’ এবং ইসলামি ঐতিহ্য প্রবাহিতকরণের ‘আদি’ পদ্ধতি বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁদের এই ধারণার ফলে তাদের মধ্যে এমন এক মানসিকতা তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসায় পরিবর্তনের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল।

কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম

এটা বলা যাবে না যে কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিকে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ধরনের করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টা এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাগুলোকে সমন্বয় করার যে চেষ্টা, তার ইঙ্গিত বহন করে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বা কওমি মাদ্রাসা বোর্ড ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কওমি মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাগুলোকে তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্তৃত্বকে সংগঠিত করার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় এই বোর্ড অগ্রণী ভূমিকায় ছিল।২১ এই বোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী ৯০০০ নিবন্ধিত মাদ্রাসা এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাদের পাঠ্যক্রম ও বই অনুসরণ করে।২২ সুতরাং, কওমি মাদ্রাসা একই ধাঁচের করার প্রচেষ্টা আলেমদের জন্য কোনো বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। তাঁরা যেটা বিরোধিতা করেন তা হলো পাঠ্যক্রম নির্ধারণের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। তাঁদের যুক্তি হলো এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ইসলামি পণ্ডিত তৈরি করা। তাই কোনটা ইসলামি জ্ঞান, তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার শুধু আলেমদেরই আছে। কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন আলেম বলেন, ‘মাদ্রাসার আসল উদ্দেশ্য হলো কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি ধরে রাখা। প্রধান জোরটা দেওয়া হয় আরবি ভাষায়, যেন বাচ্চারা টেক্সট ভালোভাবে বুঝতে পারে। অনেকেই চাকরি পাওয়ার জন্য ডিগ্রি নিতে চায়। যদি তারা এটা চায়, তাহলে তারা তাদের সন্তানদের আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠাবে। কিন্তু যারা শুধু ইসলাম চায়, তারা কওমি মাদ্রাসায় আসবে’ (বানো, ২০০৮, পৃ. ২৭)। কওমি মাদ্রাসাব্যবস্থার সমর্থকেরা এ-ও বলেন যে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। সে জন্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সমকক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ অবস্থায় তারা এমন সুপারিশও করে না যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসাব্যবস্থায় কিছু পর্যায় পড়ে সেক্যুলার ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে। কিছু কিছু ওলামা যুক্তি দেন যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাদের ইসলামি চরিত্র হারিয়ে ফেলবে এবং এই ব্যবস্থাও তাদের সহপাঠীদের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

মাদ্রাসা ও সক্রিয়তা

অনেক কওমি মাদ্রাসা আছে, যেগুলো শিক্ষা প্রদান ও ভবিষ্যত্ পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যেই নিয়োজিত থেকেছে। সে জন্য তারা রাজনৈতিক সক্রিয়তা বা সামাজিক বিতর্কিত বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে এসব প্রতিষ্ঠানের আলেমরা গর্হিত কাজ মনে করেন। অন্যদিকে, এমন কওমি মাদ্রাসাও আছে, যারা রাজনৈতিক সক্রিয়তাবিমুখ নয়। প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি কয়েক দশকে একটি বড় অংশেরই রাজনৈতিকায়ন ঘটেছে। এসব সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রভাব খাটানোর জন্য মাদ্রাসাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নব্বইয়ের দশকে কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামী ঐক্যজোটের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রভাব বিস্তার করে। তারা ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক জোটের অংশ ছিল। তারা ইসলামি সংবিধান ও ইসলামি আইন চালু করার দাবি তুলেছিল এবং বাংলাদেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তবে তাদের ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা জামায়াতে ইসলামীর মতো ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর চেয়ে আলাদা। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা শুধু মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ নয়, দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের শাখা রয়েছে। যদিও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোয় অন্য যেকোনো ছাত্রসংগঠনের চেয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের বেশি প্রভাব রয়েছে, তবুও তারা সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর করে না। যদিও ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য একটি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, তা সত্ত্বেও ইসলামি শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে তাদের কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা নিজেদের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যসংবলিত একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে।

কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমরা মনে করেন, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সক্রিয়তার কোনো বিবাদ নেই। তাঁরা বলেন যে জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষার আরও তিনটি দিক রয়েছে—চরিত্র গঠন, বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া এবং অনুসারীদের সংহত করা। প্রথমটি ‘আদব’-এর ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আদবের ধারণা, অন্যান্য আরবি ধারণার মতোই, কোনো নির্দিষ্ট একক বিষয় নয়, তার রয়েছে বিভিন্ন মাত্রা। কিন্তু সাধারণভাবে আদব বলতে ‘আচরণের নিয়মাবলি, মূল্যবোধ এবং নিজেকে নির্মাণও বোঝায়’ (মেটকাফ, ২০০৮, পৃ. ৩)। মেটকাফ বলেন:

এটা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অমার্জিত (বা অশোভন) বা ইসলামপূর্ব রীতিনীতি থেকে পরিশীলিত চরিত্রকে আলাদা করে। সে জন্যই সুবিবেচনা ও প্রচেষ্টার ফসল হলো নৈতিক চরিত্র। আদব অর্থ হলো শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ। এর মানে হলো প্রশিক্ষণের ফলে শিষ্টাচার ও পরিশোধন (মেটকাফ, ২০০৮, পৃ. ৩)।

শিক্ষার দ্বিতীয় দিকটি দাওয়া’র ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দাওয়া কেবল ধর্মপ্রচার বা ধর্মান্তরিত করা নয়, তার চেয়েও বড় কাজ। যদিও সাধারণভাবে দাওয়া বলতে এই ধারণাই প্রচলিত। এর মধ্যে আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাইরে ও ভেতরে উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামি নিয়মানুযায়ী ধর্মচর্চার বিষয়। অনেক আলেম জোর দিয়েই বলেন যে সম্প্রদায়কে ‘সঠিক’ পথে কী করে ডাকবেন, সেটা জানা-বোঝা-চর্চা করা শিক্ষার্থী-বিদ্বানদের জন্য শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তৃতীয় উপাদানটি হলো অ্যাক্টিভিজম বা সক্রিয়তা। সংহতির জন্য দরকার সংগঠন, নেতৃত্ব এবং সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত মাদ্রাসাভিত্তিক এ ধরনের সংগঠনের উপস্থিতি এবং কার্যক্রমের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

সব কওমি মাদ্রাসা ও তার আলেমরা রাজনৈতিক সক্রিয়তার পক্ষে নয়, যদিও অনেক বিষয়ে তাদের মোটা দাগে মতৈক্য রয়েছে। মতৈক্যের বিষয়ের মধ্যে যেমন রয়েছে ইসলামি শিক্ষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং কোনো পরিবর্তন ছাড়া মূল টেক্সট ও পুরোনো ব্যাখ্যার প্রতি অনুগত থাকা। দেওবন্দ ছাড়াও আহলে হাদিস২৩ নামে ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুগত ব্যক্তিরা সক্রিয়তাকে সমর্থন করেন এবং মাদ্রাসাকে ধর্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক সক্রিয়তার ভিত্তি হিসেবে দেখেন। যদিও বিশ শতকের শুরুর দিকে আহলে হাদিস সুন্নি ইসলামের সবচেয়ে রক্ষণশীল উপধারা হিসেবে বিস্তার লাভ করে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তারা তাদের স্বল্প উপস্থিতি বজায় রেখেছে। বিশ শতকের শেষ দশকে আহলে হাদিসের একটি গোষ্ঠী আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ (আহাব) এবং তাদের যুব সংগঠন, আহলে হাদিস যুব সংঘের (আহাযুস) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা শুরু করে। তাদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের পক্ষে জনমত গঠনে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করা। আহাযুস ও আহাবের প্রতিষ্ঠিত কওমি মাদ্রাসাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথাগত ইসলামি শিক্ষা ও ব্যক্তিগত ধর্মানুরাগের পরিবর্তে কর্মী সংগ্রহ করে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সমর্থন-ভিত্তি তৈরি করা। এসব মাদ্রাসার কার্যপ্রণালি এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার আহাব পরিচালিত একটি মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীর উক্তি তুলে ধরে, যেখানে বলা হয় যে তাদের যে শিক্ষা প্রদান করা হয় সক্রিয়তা তার অপরিহার্য অংশ, ‘সারা দেশের প্রায় ৭০০ আহাব মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আহাবের একটি সুবিধাজনক মূল সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে হবে, একাধিক উত্স থেকে জানা যায়। যেমন সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আহাবের শিশু শাখা সোনামণির সঙ্গে কাজ করে। আবার ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যত দিন আহাবের সদস্যপদ না পায় তত দিন আহাবের যুব সংগঠন আহলে হাদিস যুব সংঘের সঙ্গে কাজ করে’ (ডেইলি স্টার, ২০০৫, পৃ. ১)। পত্রিকাটি মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের উক্তি তুলে ধরেছে, যেখানে বলা হয়েছিল, ‘আহাব তার মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যে কেউ আমাদের মসজিদে ইমাম হতে পারবে না। আমাদের ইমামরা জানে কীভাবে ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হয় এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হয়।’

রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্র হিসেবে কিছু কওমি মাদ্রাসার ভূমিকা গত দশকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিশেষত ২০০৫ সালের পর। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি), জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং জাগ্রত মুসলিম জনতার (জেএমজেবি) মতো গোপন উগ্র সংগঠনের সঙ্গে কিছু কওমি মাদ্রাসা জড়িত বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।২৪

শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান হলো শিক্ষাদান পদ্ধতি বা পেডাগজি। বাংলাদেশে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার মধ্যে পার্থক্যের এটি একটি উত্স। বিভিন্ন সেক্যুলার বিষয় চালু করার মধ্য দিয়ে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো জ্ঞান প্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিনের মুখস্থবিদ্যার ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ইসলামি জ্ঞান বিতরণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে মৌখিক ধারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাসুল (সা.) তাঁর অনুসারীদের মৌখিকভাবে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং অন্যদের মুখস্থ করার মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়েছে। ফ্রান্সিস রবিনসন বলেন:

কোরআন মৌখিকভাবেই প্রেরিত হয়েছে। এভাবেই রাসুল (সা.) সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তা তাঁর অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর কোরআনের বার্তাগুলো লিখিত হয়েছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল স্মৃতিশক্তি ও মৌখিক প্রেরণকে সহায়তা করা। লিখিত কোরআনের কাজ সব সময় এটাই ছিল (রবিনসন, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৪)।

মুখস্থ করার ধারাটি কোরআন থেকে অন্যান্য টেক্সটে (যেমন তাফসির) প্রতিলিপি করার বাইরেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। আগেকার শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের পর শিক্ষার্থী ওই জ্ঞান পুনরুত্পাদনের জন্য প্রস্তুত কি না, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে সেটা নিশ্চিত করতে শিক্ষকের ইজাজা বা অনুমতি লাগত (আফসারউদ্দিন, ২০০৫)। এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা হতো, অন্যদিকে জ্ঞানচর্চার একটি স্বীকৃত পরম্পরা নিশ্চিত করা হতো। পরম্পরা পদ্ধতির মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট করা হতো যে শুধু যথাযথ কর্তৃত্বসংবলিতরাই জ্ঞান পুনরুত্পাদন করছে। যার ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটছে না। এর মাধ্যমে শুধু সামাজিকভাবেই নয়, জ্ঞান উত্পাদনের ক্ষেত্রেও আলেমদের উচ্চাসনে আসীন করা হয় এবং এর ফলে আলেমদের জ্ঞান উত্পাদক হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে মৌখিক ধারা এতই বদ্ধমূল ও গুরুত্বপূর্ণ যে ওলামারা ছাপা প্রযুক্তি চালু হওয়াকে বাধা দিয়েছিলেন (কার্টার, ১৯৪৩; রবিনসন, ১৯৯৩; জামান, ১৯৯৯)। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং সামাজিক শক্তির ওপর আলেমদের যে একাধিপত্য রয়েছে, ছাপা প্রযুক্তিকে তাঁরা সেসবের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছিলেন।

তবে আলিয়া ধারায় খুব অল্পসংখ্যক বিষয়ই আছে, যেগুলোয় প্রধান শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে মুখস্থবিদ্যা ব্যবহার করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণীত একই ধরনের লিখিত পরীক্ষা শেষ করেই শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি গ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসা শুধু যে মুখস্থবিদ্যানির্ভর তা নয়, উল্টো এমন সব ভাষায় টেক্সট পড়ানো হয়, যেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য, যেমন উর্দু ও ফারসি। শিক্ষার্থীদের এসব ভাষায় টেক্সটও মুখস্থ করতে হয়। এই মুখস্থবিদ্যার কার্যকারিতা নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন, কোরআনের মুখস্থবিদ্যা চর্চা একটি ঐশ্বরিক বিষয়, যেমন সৃষ্টিকর্তার বাণী মূর্ত করার প্রক্রিয়া। এর ফলে, সাধারণত যা বলা হয়, তার চেয়ে এটা অনেক বেশি শিক্ষার্থীমুখী এবং অর্থপূর্ণ প্রক্রিয়া (বয়েল, ২০০৬; একই ধরনের যুক্তির জন্য দেখুন বারকি, ২০০৭; এইকেলম্যান, ২০০৭)। যদিও কিছু জ্ঞান প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে মুখস্থবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এটা বিচার করে দেখা দরকার যে মুখস্থবিদ্যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা তাকলিদ বা অন্ধ আনুগত্যকে উত্সাহিত করে কি না। অন্ধ আনুগত্য ইসলামি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইজতিহাদ বা স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ক্ষতিকর। শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে টেক্সটের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে অনেক বেশি উপদেশমূলক টেক্সট আছে। স্বভাবতই এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে। উপদেশমূলক শিক্ষার একটি অন্যতম চরিত্র হলো, ‘শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া’ (পামবার্টন, ২০০২)। এর ফলে লেখকের সঙ্গে সমালোচনামূলক বিনিময়ে যুক্ত হওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ এসব টেক্সট দেয় না।

মিশেল ফুকো যেমনটি বলেছিলেন, কীভাবে জ্ঞান ক্ষমতা প্রদর্শন করে, তা বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির এই দুটি উপাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কওমি মাদ্রাসার আলেমরা শুধু জ্ঞানের একচেটিয়াত্বই দাবি করে না, বরং এমন শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করে যেটা সেই একচেটিয়াত্ব নিয়মমাফিক পুনরুত্পাদন করে এবং এটাকে স্বাভাবিক করে তোলে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তারা এই ক্ষমতা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায় না (যেমন রাষ্ট্র)। আলেমরা পাঠ্যক্রমে এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ ধরনের কাজকে ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসের চেষ্টা হিসেবে দেখে থাকে। তাই মাদ্রাসার টেক্সট ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনাকে শিক্ষার্থী ও আলেমরা তাদের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে এবং তা প্রতিহত করতে চায়। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক আলেমদের সক্রিয়তার কারণ এই কাঠামোর মধ্যে নিহিত।

একুশ শতকের ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশের মাদ্রাসাশিক্ষা খাতে বিদ্যমান যেসব ভিন্নতা রয়েছে, তার প্রধান প্রভাবগুলো কী? এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ‘শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির, তথা গোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা’ (উইনথ্রপ ও গ্রাফ, ২০১০, পৃ. ৩১)। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববীক্ষা প্রদান করে এবং সমাজে তাদের ভূমিকা কী সেই উপলব্ধিতে সাহায্য করে। ভিন্নতা ইতিবাচক হতে পারে, যদি তা সামগ্রিক হয় এবং অন্যের বিশ্ববীক্ষাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আবার এটা বদ্ধমূল মতবাদ পরিচালিত সংকীর্ণতার ফলাফলও হতে পারে। ধর্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়ে এসব মাদ্রাসার মতাদর্শিক অবস্থানেই এর প্রতিফলন দেখা যায়।

অনমনীয়তা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় ‘সত্যিকারের’ ইসলাম বা ‘প্রকৃত’ মুসলিম বিষয়ে মত ও ব্যাখ্যায়। এই প্রবন্ধে আমি জোর দিয়েছি যে আলেমদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা খাতের যে ভিন্নতা উপস্থিত এবং বিভিন্ন মাসলাকের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান, তা আসলে সঠিক পথ অনুসরণ করা হবে কি হবে না সে বিষয় নিয়ে। এর শিকড় পাওয়া যায় সপ্তম শতকে শিয়া-সুন্নি মতবাদগত পার্থক্যে, যা অষ্টম শতকে মুতাজিলি ও আশারীয়দের মধ্যে পার্থক্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং দশম শতকে এসে চারটি মাজহাবের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ‘সঠিক পথ’ নিয়ে তীব্রতম বিতর্ক দেখা দেয় আঠারো ও উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে, বিভিন্ন সংস্কারবাদী ও পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন, যেমন দেওবন্দ, বারেলভি, আহলে হাদিস, তাবলিগ ইত্যাদির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এসব আন্দোলনের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কীভাবে আলেমরা বিভিন্ন বিষয়, যেমন ফিতনা বা বিবাদ, তাকলিদ বা অন্ধ আনুগত্য এবং বিদা বা অধার্মিক আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মতবাদকে সঠিক পথের একমাত্র পাথেয় বলে দাবি করতে থাকেন।

বিশ শতকের শুরুর দিকে দেওবন্দ ও বারেলভিদের মধ্যে ফতোয়াযুদ্ধের সুর ও মর্ম দেখলে বোঝা যায় কীভাবে আলেমরা নিজেদের বিবেচনা করতেন এবং সম্প্রদায়গত পার্থক্যকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছিলেন। ১৯০৬ সালে বারেলভি মতবাদের প্রবর্তক আহমেদ রিজা বারেলভি একটি ফতোয়া দেন। সেখানে রশিদ আহমেদ গাঙ্গোহি, মুহাম্মদ কাসিম নানুতুভি এবং আশরাফ আলি থানভির মতো দেওবন্দ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাসহ এই ধারার অন্য ব্যক্তিদের কাফেরদের নেতা বলে অভিযুক্ত করেন। তাদের আরবীয় শুদ্ধবাদী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ ইবনে আবদাল ওয়াহাবের অনুসারী বা ওয়াহাবি বলেও আখ্যায়িত করেন। দেওবন্দীরাও আহমেদ রিজার ফতোয়ার পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে প্রমাণ করতে চান যে তাঁরাই একমাত্র হানাফি সুন্নি।

এসব বিবদমান আন্দোলন ও মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলেমদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের প্রয়াসের মধ্যে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য পাওয়া যায়: আদর্শ ইসলামের স্থিতিমাপ বা প্যারামিটার নির্ধারণ করা। তাঁরা পুরোপুরি হয়তো সফল হননি, কিন্তু বারবারা মেটকাফের মতে, তাঁরা বিশ্বাসের ধর্মীয় উেসর ওপর মনোযোগে জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা দাবি করতে পারেন (মেটকাফ, ১৯৮২, পৃ. ৬৪)। এটাই হলো ‘অর্থকে নিয়ন্ত্রণ’ করা, যা আমি প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করা—কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সেটা নির্ধারণ করা। সব ধরনের আলেম একমত যে শুধু তাঁদেরই অর্থকে নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব আছে। মাদ্রাসাগুলো বিরামহীন বিতর্কের বাহন ও ‘সঠিক পথের’ জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার স্থানে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এসব মাদ্রাসার মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেছে আসল মুসলমানত্ব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা নির্ধারণ করা। প্রকাশ্য বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে আলেমরা শুধু আসল ইসলাম বা মুসলিমের অর্থই নির্ধারণ করেন না, বরং তাঁরা আদর্শ টেক্সটের সারবত্তা নির্ধারণ, নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতার গ্রহণযোগ্যতার মীমাংসা এবং আদাবের মূল উপাদানগুলো দৃষ্টিগোচর করে থাকেন। এগুলো মাদ্রাসায় দৈনন্দিন নিয়মমাফিক অনুশীলনের মাধ্যমে পুনরুত্পাদন করে এবং দাওয়া কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে যাবে বলে আশা করেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং টেক্সট বা অনুশীলন উভয়ই অতীতের মতো এখনো ‘সত্যিকারের মুসলিম’ যেমন নির্ধারণ করে, তেমনি ‘অন্যদের’ বা কারা ‘সত্যিকারের মুসলিম’ নয়, সেটাও নির্ধারণ করে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাঠ্যক্রমে সরকারের তত্ত্বাবধান থাকা সত্ত্বেও, যেটা আগেই বলেছি যে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো মূলধারার ইসলামি রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। জামায়াতে ইসলামী সর্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী, যা ‘সত্যিকারের মুসলিম’ এবং ‘অন্যদের’ পরিচয় নির্ধারণ করে দিতে চায়। আবু আলা মওদুদির মতো ইসলামি আন্দোলনের ভাবাদর্শীরা শুধু যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা-ই নয়, বরং এমন এক আখ্যান তৈরি করেছেন, যা ইসলাম এবং অন্যদের মধ্যে সার্বক্ষণিক বিবাদ আছে বলে মনে করেন। জামায়াতের এই সংজ্ঞা আহমদিয়াদের মুসলমান হিসেবে ধরে না। তারা সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় কাজ হিসেবে মনে করে। একইভাবে, কওমি মাদ্রাসার মধ্যে, বিশেষ করে যারা কোনো পরিমার্জন ছাড়া দেওবন্দ ধারা অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে আহমদিয়া ও অন্যান্য মাসলাক, যেমন বারেলভিদের নিন্দা করার দীর্ঘদিনের অভ্যাস রয়েছে।২৫ আহলে হাদিস মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় গ্রন্থের আরও সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দেয় এবং অনেকের মতে মগজধোলাইয়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একুশ শতকে এসে বাংলাদেশে আহলে হাদিস মাদ্রাসাগুলো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আরও তীক্ষ হয়েছে। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে নিন্দা করার প্রকরণ সাম্প্রতিক দশকগুলোয় প্রাধান্য পেয়েছে, যা তাদের মসজিদগুলোয় সরাসরি হামলায় পর্যবসিত হয়েছে (এইচআরডব্লিউ, ২০০৫)। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুফি ধারা, স্থানীয় পীরদের ভক্তি করা, স্থানীয় মানবতাবাদী ধারা বা বিখ্যাত বাউলদের নিয়ে উত্সবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক একুশ শতকে এসে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে এবং এসব বিতর্ক অনেক সময়ে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে।২৬ কবির যথাযথভাবেই বলেছেন, ‘মাদ্রাসা ও ওলামা মহলে মুসলিম পরিচয় সব সময়ই বিবাদযোগ্য। এক গোত্র থেকে আরেক গোত্র (যেমন সুন্নি/আহমদি) এবং এক মতবাদী গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীকে (যেমন দেওবন্দ/বারলভি) আলাদা করা এবং “অপর” করার মাধ্যমে এই বিবাদ চলতে থাকে’ (কবির, ২০০৯, পৃ. ৪২৩)।

বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসাকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সহযোজিত করার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে গঠন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পর্যবেক্ষক এটাকে রাষ্ট্রীয় সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য হিসেবে দেখে। এর ফলে বাচ্চাদের ধর্মীয় ও সেক্যুলার উভয় ধরনের শিক্ষা দিতে আগ্রহী অভিভাবকদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে সব আলেমই মাদ্রাসাশিক্ষায় পরিবর্তনের বিরোধী নয়। কিন্তু এর জন্য এসব আলেমকে কিছু মূল্য দিতে হয়েছে, যেমন ধর্মীয় বিদ্বান হিসেবে তাঁদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। দেশের ধর্মীয় নেতৃত্বের দিকে নিবিড়ভাবে তাকালে বোঝা যায় যে কওমি মাদ্রাসার আলেমরাই সামনের সারিতে। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কারিদেরই সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ইসলামের প্রামাণিক বা কর্তৃত্বপূর্ণ উত্স হিসেবে দেখে এবং ইসলামি নীতি ও পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে তাঁদের কাছে পরামর্শ চায়। যদিও তাঁরা এসব পরমর্শ দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তবুও এর ফলে তাঁরা সমাজে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেন। অনেকেই এই প্রভাবের অপব্যবহার করে থাকেন। নব্বইয়ের দশক থেকে গ্রামীণ বাংলাদেশে স্থানীয় মোল্লাদের ফতোয়া জারির ঘটনা দেখলে এই ব্যাপারটি বোঝা যায়।২৭ এ ছাড়া, রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে দাবি দাওয়া আদায়ে সোচ্চার হতে যেসব আলেমকে সময়ে সময়ে দেখা গেছে, তাঁরা কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দল বা বিখ্যাত মসজিদের ইমামদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।২৮ এসব ঘটনার ফলে মাসুদা বানো বলেছেন, ‘বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে তা হলো একটি বিকল্প মাদ্রাসার ধারা; কিন্তু প্রথাগত মাদ্রাসা সংস্কারে সফল হয়নি’ (বানো, ২০০৮, পৃ. ৩২)। আলিয়া মাদ্রাসা সংস্কারের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, একটি ধারার মাদ্রাসার আদর্শায়ন ও মূলধারায় সহযোজিতকরণ হলেই রাষ্ট্র ইসলামের অর্থ সংজ্ঞায়িত করা ও ইসলামি অনুশীলনের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালনকারী হয়ে যায় না। স্পষ্টতই, ধর্মীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রটি আরও বেশি গোঁড়া ওলামাদের কাছে রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে, এই প্রবন্ধের তিনটি কেন্দ্রীয় যুক্তিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করব। প্রথমত, গণমাধ্যম ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যেটা ভাবা হয় যে মাদ্রাসা খাত একটি মনোলিথিক বা একক সত্তা, সেটা সত্যি নয়। বরং মাদ্রাসা খাত বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইসলামি বিষয়ে বহুপক্ষীয় বক্তব্যে যেমন এই বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়, তেমনি এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের যেসব নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজমান, সেসব পরিস্থিতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে সাধারণ পর্যায়ে দুই ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে: আলিয়া (রাষ্ট্রপোষিত) এবং কওমি (বেসরকারিভাবে পরিচালিত)। এই দুই ধরনের মাদ্রাসা বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। এর মধ্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং সমাজে আলেমদের ভূমিকা ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। যদিও ইসলামি ধারার সংরক্ষণ, প্রবাহ ও পুনরুত্পাদন বিষয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে, তবু ইসলামি জ্ঞান কোনটি এবং কীভাবে তা ছড়ানো যায়, সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে তাত্পর্যপূর্ণ মতভেদ আছে। কওমি মাদ্রাসার মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ থাকায় এই ধারার মধ্যে পার্থক্যগুলো বেশি লক্ষণীয়। পৃথক্করণ ও ‘অপরকরণ’ তাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণে বেশ কিছু অ্যাক্টর বা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র, বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক মতের আলেমরা এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামপন্থীরা। তাদের সম্পর্কগুলো জটিল, বহুস্তরবিশিষ্ট এবং বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনাসাপেক্ষ। কিন্তু সব গোষ্ঠীই জ্ঞান, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং পরিচয়ের সীমা সংজ্ঞায়ন ও সীমা নির্ধারণ বিষয়ে বিবাদে জড়ায়। এটা বস্তুত ক্ষমতার লড়াই। ফুকোর যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করে আমি বলেছি যে সংজ্ঞার দিক থেকে প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাই ইসলামের সঠিক জ্ঞান বিষয়ে নিজেদের দাবির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ক্ষমতার কার্যপ্রণালি পরিচালিত হয় (কোনটি সঠিক ইসলাম আর কোনটি নয়)। এটা করা হয় সীমানা নির্ধারণ (আদর্শ ইসলামে কোনটা করা যায় আর কোনটা যায় না) এবং জ্ঞান পুনরুত্পাদনের পদ্ধতি (ইজতিহাদ ও তাকলিদ, মুখস্থবিদ্যা বিষয়ে বিতর্ক) সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে। তবে রাষ্ট্রের জন্য মৌলিক বিষয় হলো কোনটা জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপযোগিতা কী সেটা। জ্ঞান, এর অর্থ, এর উপযোগিতা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র শিক্ষা বিষয়ে তার অবস্থানের ওপর বৈধতা আরোপ করতে চায়। গত দুই শতাব্দীর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে রাষ্ট্রের যেমন আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তেমনি আলেমদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। এত দিন আলেমরা ও মাদ্রাসাগুলো আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু এখন সেই আধিপত্যকে মোকাবিলা করার এবং তাদের ক্ষমতাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা সুযোগ পেয়েছে, যা সামনের দিনগুলোতে আরও বেশি প্রাধান্য পাবে।

তৃতীয়ত, যেকোনো বিবাদেই সমঝোতা ও সহযোজনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র এ ধরনের সমঝোতা করতে পারে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোজিত করতে পারে। এর ফলে, নির্ধারিত সীমায় সেক্যুলার ও ধর্মীয় উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সমঝোতার কৌশলের মানে এই নয় যে ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কারণ সব আলেমই কর্তৃত্বের প্রশ্নে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে আগ্রহী নন। বরং বাংলাদেশের মতো জায়গায়, ইসলামি কর্তৃত্ব আরও বেশি বিভাজিত হয়ে যেতে পারে। যার ফলে, আলেমদের মধ্যে চলমান বিবাদে রাষ্ট্র একটি অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হয়েছে। এই ক্রমবিকাশের প্রভাব কী হবে সেটা বলা মুশকিল, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে।

টীকা

১. ইলম শব্দটিকে সাধারণত জ্ঞান হিসেবে অনুবাদ করা হয়। ল্যাপিডাস উল্লেখ করেছেন যে এটার নানা রকম অর্থ রয়েছে: ইলমকে ‘জ্ঞান’ হিসেবে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক আরবি শব্দের মতো এটার কোনো একক সংজ্ঞা নেই, এটা একটা চিহ্ন, যা অনেকগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থকে নির্দেশ করে। ইলম সাধারণত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ্যবিষয়, জ্ঞানের একটি কাঠামো বা একটি বিজ্ঞানকে, যেকোনো সংস্কৃতিমান শিক্ষার একটি উপাদানকে নির্দেশ করে। তবে বিশেষত এটা নির্দেশ করে ধর্মীয় জ্ঞানকে, যা কোরআন, হাদিস ও শরিয়ায় উল্লেখ করা আছে (ল্যাপিডাস, ১৯৮৪, পৃ.৩৯)।

২. কোরআনে ৭৫০ বার ইলম শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যে দুটি শব্দ এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ‘আল্লাহ’ ২৮০০ বার এবং ‘রব’ ৯৫০ বার। এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন রোজেনথ্যাল (১৯৭০, পৃ. ২০-২১) এবং বয়েল (২০০৬, পৃ. ৪৭৮-৪৯৫)। ইলমের (জ্ঞান) ওপর আরোপিত গুরুত্ব আরও অধিক প্রতিভাত হয়, যদি আমরা দেখি যে কোরআনে ফরজ নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ২০০ বার।

৩. এটা একইভাবে আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও সত্য, যেখানে সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে চার্চগুলো সরকারি বিদ্যালয়গুলোর জনপ্রিয়তাকে বিনা বাধায় মেনে নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষণ-মূল্যায়নকেন্দ্রিক চলমান দ্বন্দ্ব এই বিতর্কেরই প্রতিধ্বনি করে। যদিও অনেকে মনে করেন যে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬০-এর দশকে বিধিবদ্ধ সর্বজনীন প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ করে যে রায় দিয়েছিলেন, তা এই বিষয়টির একটি ইতি টেনেছে।

৪. এই প্রবন্ধে আমি সেক্যুলার শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলো আলোচনা করিনি। সেক্যুলার শিক্ষা, ইসলামি শিক্ষা এবং ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি।

৫. মুসলিম সমাজগুলোতে জনপরিসর এবং আলেমদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হোয়েস্টার, আইসেনস্টেড এবং লেভটজিওন (২০০২)।

৬. এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে [আলেমরা] বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদবি ধারণ করেছেন: ফারসিভাষী ইরান, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতে মোল্লা, আরবিভাষী মধ্য ইসলামি অঞ্চলে শায়খ, ইন্দোনেশীয় দ্বীপাঞ্চলে কিয়ায়ি এবং পশ্চিম আফ্রিকাঞ্চলে মাল্লাম বা কারামোকা (রবিনসন, ১৯৯৬, পৃ. ২৯১)।

৭. অন্য প্রভাবশালী পরিবর্তনটি ছিল ছাপানোর প্রযুক্তি গ্রহণ, যা আমি এই প্রবন্ধের পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

৮. আলেমদের কর্তৃত্বে পরিবর্তনের মাত্রা বর্তমান সময়ে একটি তীব্র বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক মূল্যায়নগুলো: যেমন আলেমদের ইসলামি জ্ঞান ‘অপ্রাসঙ্গিক’ হয়ে পড়েছে (নাফি এবং তাজি ফারুকি, ২০০৪, পৃ. ৬) বা তাঁদের কর্তৃত্ব ‘অপূরণীয়ভাবে খর্ব করা হয়েছে’ (সারাবি, ১৯৯৬, পৃ. ২৬-৩৬; ক্রিসিলিয়াস, ১৯৭২, পৃ. ১৬৭-২০৯) এখন অত্যুক্তি হিসেবে দেখা হয়। তবে সমালোচকেরা এ বিষয়ে একমত যে আলেমদের কর্তৃত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৯. এ রকম সংস্কারের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পাকিস্তানে নেওয়া এ রকম বিভিন্ন সংস্কারের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন মালিক (১৯৯৬)। আমি তিন দশক ধরে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নেওয়া পদক্ষেপগুলো আলোচনা করেছি (রীয়াজ, ২০০৮ক, পৃ. ১৯০-২২১)। অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের আলোচনার জন্য দেখুন ট্যান (২০১০)।

১০. যুক্তরাষ্ট্রের চার্টার/সম্প্রদায়গত বিদ্যালয়, ব্রিটেনের ফেইথ/ধর্মীয় বিদ্যালয় এবং ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় বিদ্যালয়—এ রকম কিছু উদাহরণ। বাংলাদেশে মাদ্রাসা নিয়ে একই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে। বিভিন্ন দেশের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ওউনবার্গ (২০০৭); ব্রিটেন বিষয়ে, ফ্লিন্ট (২০০৯) এবং ইসরায়েল বিষয়ে, তাউব ও ক্লেইন (২০০০)।

১১. ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার বিভিন্ন ধারাবিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, ডাফটারি (২০০১)।

১২. উনিশ শতকের বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের সবচেয়ে প্রামাণিক তুলনামূলক গবেষণা করেছেন রিজত্স (২০০৬)। আরও দেখুন মেটকাফ (২০০৪), রবিনসন (২০০১), স্যানাল (১৯৯৬), সিকান্দ (২০০২) ও ফ্রিডম্যান (২০০০)।

১৩. ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সহায়তায় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাদ্রাসা তখন উপযোগবাদী পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছিল। একই রকম প্রতিষ্ঠান তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল, বিশেষ করে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে।

১৪. ১৮৬৭ সালে আলেমরা দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন দেওবন্দে (বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে)। ইসলামি শিক্ষার ধারা সংরক্ষণ করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুব শিগগির মাদ্রাসা একটি আদর্শে পরিণত হয়। এর ফলে অন্যান্য স্থানেও অনুকরণীয় মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামি পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৫. দুই ধরনের প্রাক্-প্রাথমিক মাদ্রাসা রয়েছে: চার বছরব্যাপী মৌলিক ইসলামি শিক্ষা দেওয়া ও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করানোর উদ্দেশ্য রয়েছে ফুরকানিয়া/হাফিজিয়া মাদ্রাসা এবং সাক্ষরতা ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে রয়েছে নুরানি মাদ্রাসা/মক্তব।

১৬. বাংলাদেশের মাদ্রাসার ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন রীয়াজ (২০০৮এ, পৃ. ১১৬-১৬১)।

১৭. কমিশনের পাঠানো প্রশ্নমালার উত্তরে সমাজের এলিট শ্রেণির সদস্যদের সিংহভাগই (৭৪.৬৯%) মত দেন যে ‘ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত’ (কবির, ২০০৪, পৃ. ১)। এলিট শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজের উপাচার্য ও অধ্যাপক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, উচ্চমাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ও কলেজ সমিতির সদস্যরা, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও সাংসদ।

১৮. বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২১১/এস-১৩, তারিখ, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৫। এই প্রজ্ঞাপনে ইবতেদায়ি ও দাখিল পরীক্ষা ১৯৭৬ সালে হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯. বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৮৪৫৫/এস-১৩, তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫; প্রজ্ঞাপন নম্বর ৯৪৮৫/এস-১৩, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যক্রম অনুমোদন করে; শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং পরমাণু শক্তি, মেমো নম্বর ১০২৩/৮, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫।

২০. বেশ কয়েকটি স্থানীয় পর্যায়ের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের পর, ১৯৯৪ সালে জাতীয়ভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচির আওতায়, গ্রামীণ অঞ্চলে যেসব মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে, তারা সবাই সরকার কর্তৃক মাসিক উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অনুযায়ী উপবৃত্তির পরিমাণ ভিন্ন হবে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বই ও নির্ধারিত জাতীয় পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য অতিরিক্ত উপবৃত্তি দেওয়া হবে। চলমান সহায়তা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে: তাদের অবশ্যই কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে, বার্ষিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা (এসএসসি) না দেওয়া পর্যন্ত বা ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে (এই কর্মসূচির মূল্যায়নের জন্য দেখুন শারম্যান, ২০০৯, পৃ. ৫০৫-৫১৭)। ১৯৯০ সালে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী শিক্ষা বেতনহীন করা হয়, যার আওতা পরবর্তী সময়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

২১. এ ছাড়া, কমপক্ষে চারটি আঞ্চলিক কওমি মাদ্রাসার বোর্ড রয়েছে, যারা হাজার হাজার মাদ্রাসার পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করে।

২২. এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার হলো প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

২৩. উনিশ শতকের আন্দোলনের উত্পত্তি ও প্রধান ধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত ধারণার জন্য দেখুন, মেটকাফ (২০০৪, পৃ. ২৬৮-২৯৬)।

২৪. ২০০৫ সালের ঘটনাগুলোর বিস্তারিত জানতে, এসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর পরিচয় এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপে কওমি মাদ্রাসার সম্পৃক্ততা জানতে দেখুন, রীয়াজ (২০০৮বি, পৃ. ৫১-৫৬, পৃ. ৮৩-৮৬), রীয়াজ (২০১১, পৃ. ১২৮-১৩১)।

২৫. কওমি মাদ্রাসাগুলো কর্তৃক অন্যান্য ধারাকে নিন্দা করার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, কবির (২০০৯)।

২৬. এসব বিতর্ক এবং মানবতাবাদী ধর্মীয় অনুশীলনকারীদের ওপর শারীরিক আক্রমণের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ২০০০ দশকের শুরুর দিকে মাজার ও ওরসে বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৮ সালে লালন শাহর ভাস্কর্য ধ্বংসকরণ এবং ২০১১ সালে বাউলদের ওপর আক্রমণ।

২৭. ফতোয়া ও এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, রীয়াজ (২০০৫)।

২৮. এ ধরনের প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন নাম রয়েছে: যেমন সম্মিলিত উলামা মাশায়েখ পরিষদ, সম্মিলিত ইমাম আকিদা হেফাজত কমিটি, জাতীয় শীর্ষ উলামা মাশায়েখ পরিষদ।

গ্রন্থপঞ্জি

Afsaruddin, Asma (2005). Muslim views on education: Parameters, purview, and possibilities. Journal of Catholic Legal Studies, 44(1), 143-177.

Althusser, Louis (2001). Lenin and Philosophy and Other Essays (translated by Ben Brewester). New York: Monthly Review Press.

Anderson, Benedict (1991). Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Apple, Michael W. (2004). Preface to the 25th Anniversary Third Edition. Ideology and Curriculum. New York/London: RoutledgeFalmer.

Bangladesh Qwami Madrassah Education Board (n.d.). Introduction. Dhaka: Bangladesh Qwami Madrassah Education Board.

Bano, Masooda (2008). Allowing the Diversity: State-madrasa relations in Bangladesh. Religions and Development Working Paper 13, International Development Department, University of Birmingham.

Berkey, Jonathan P. (2006). Madrasas medieval and modern: Politics, education, and the problem of Muslim identity. In Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman (Eds), Schooling Islam: Vie culture and politics of modern Muslim education (pp. 40-60). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Boyle, Helen N. (2006). Memorization and learning in Islamic schools. Comparative Education Review, 50 (3), 478-495.

Carter, T.F. (1943). Islam as a barrier to printing. The Muslim World, 33 (3), 213-216.

Coury, Ralph M. (2004). Nationalism and culture in the Arab and Islamic worlds: A critique of modern scholarship. In Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi (Eds), Islamic Thought in the Twentieth Century (pp. 128-171). London/New York: I. B. Tauris.

Crecelius, Daniel (1972). Nonideological responses to Egyptian ‘ulama to modernization. In Nikki R. Keddie (Ed.), Scholars, Saints, and Sufis: Muslim religious institutions in the Middle East since 1500. Berkeley, CA: University of California Press.

Daftary, Farhad (Ed.) (2001). Intellectual Traditions in Islam. London/New York: I.B. Tauris.

Daily Star (2005). Ahab men on the run, JMJB flouts ban, 26 February 2005.

Diner, Dan (2009). Lost in the Sacred: Why the Muslim world stood still. Princeton, NJ: Princeton University Presss.

Eickelman, Dale F. (2007). Madrasas in Morocco: Their vanishing role. In Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman (Eds), Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education (pp. 131-148). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Flint, John (2009). Faith-based schools: Institutionalizing parallel lives. In Adam Dinham, Robert Furbey and Vivien Lowndes (Eds), Faith in the Public Realm: Controversies, policies and practices. London: Politcy Press.

Foucault, Michel (1979). Discipline and Punish: The birth of the prison (translated by Alan Sherridan). New York: Vintage.

Friedman, Yohanan (2000). Shaykh Ahmad Sirhindi. An outline of his thought and a study of his image in the eyes of posterity. Oxford University Press.

Government of Bangladesh (GOB) (1978). Ministry of Education, ‘Bangladesh National Syllabi and Curriculum Committee Report, Part II,’ April 1978.

Hoester, Miriam, Eisenstadt, Shmuel N. and Levtzion, Nehemia (Eds). (2002). The Public Sphere in Muslim Societies. New York: SUNY Press.

Human Rights Watch (HRW) (2005). Breach of Faith: Persecution of the Ahmadiyya Community in Bangladesh, 16 June 2005, C1706. Retrieved from http://www.unhcr.org/refworld/docid/42c3bce80.html on June 2011.

Juergensmeyer, Mark (2008). Global Rebellion: Religious challenges to the secular state, from Christian militias to al Qaeda. Berkeley, CA: University of California Press.

Kabir, Humayun (2009). Replicating the Deobandi model of schooling: The case of a Quomi madrasa in a district town of Bangladesh. Contemporary South Asia, 17 (4): 415-428.

Kabir, Nurul (2004). De-secularising Bangladesh: Will the whimper of the minority sink into the thunder of the majority? Holiday, 11 November.

Lapidus, Ira M. (1984). Knowledge, virtue, and action: The classical Muslim conception of Adab and the nature of religious fulfillment in Islam. In Barbara Daly Metcalf (Ed.), The Place of Adab in South Asian Islam (pp. 38-61). Berkeley, CA: University of California Press.

Malik, Jamal (1996). Colonization of Islam: Dissolution of traditional institutions in Pakistan. Delhi: Manohar.

Metcalf, Barbara Daly (1982). Islam and custom in ninteenth-century India: The reformist standard of Maulan Thanwi’s Bihisti Zawar. Contribution to Asian Studies, 17, 62-78.

Metcalf, Barbara Daly (1984). Introduction. In Barbara Daly Metcalf (Ed.), The Place of Adab in South Asian Islam. Berkeley, CA: University of California Press.

Metcalf, Barbara Daly (2004). Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900. New Delhi: Oxford India.

Mottahedeh, Roy (1985). The Mantle of the Prophet: Religion and politics in Iran. Oxford: Oneworld.

Moyser, G. (1991). Politics and religion in the modern world: An overview. In G. Moyser (Ed.), Politics and Religion in the Modern World (pp. 1-27). London: Routledge.

Nafi, Basheer M. and Taji-Farouki, Suha (2004). Introduction. In Suha taji-Farouki and Basheer M. Nafi (Ed.), Islamic Thought in the Twentieth Century. London/New York: I.B. Tauris.

Pemberton, Kelly (2002). Islamic and Islamicizing discourses: Ritual performance, didactic texts, and the Reformist challenge in the South Asian Sufi Milieu. The Annual Journal of Urdu Studies, 17, 55-83, available at :

http://www.urdustudies.com/pdf/17/09_Pemberton.pdf.

Reetz, Dietrich (2006). Islam in the Public Sphere: religious groups in India., 1900-1947. Delhi/Oxford: Oxford University Press.

Reetz, Dietrich (2010). From Madrasa to university- The challenges and formats of Islamic education. In Akbar S. Ahmed and Tamara Sonn (Eds), The SAGE Handbook of Islamic Studies. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Riaz, Ali (2005). Traditional institutions as tolls of political Islam in Bangladesh. Journal of Asian and African Studies, 40(3), 171-196.

Riaz, Ali (2008a). Faithful Education: Madrassahs in South Aisa. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Riaz, Ali (2008b). Islamist Militancy in Bangladesh: A complex web. London/New York: Routledge.

Riaz, Ali (2011). Islamist politics and education. In Ali Riaz and C. Christine Fair (Eds), Political Islam and Governance in Bangladesh. London/New York: Routledge.

Robinson, Francis (1993). Technology and religious change: Islam and the impact of print. Modern Asian Studies, 27(1), 229-251.

Robinson, Francis (1996). Knowledge, its transmission and the making of Muslim societies. In Francis Robinson (Ed.), The Cambridge Illustrated History of the Islamic World (pp. 208-249). Cambridge: Cambridge University Press.

Robinson, Francis (2001). Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia. London: C Hurst & Co.

Rosenthal, Franz (1970). Knowledge Triumphant. Leiden:

E.J. Brill.

Sanyal, Usha (1996). Devotional Islam and Politics in British India: Ahmad Riza Khan Barelwi and his movement, 1870-1920. New York: Oxford University Press.

Schurmann, Anna T. (2009). Review of the Bangladesh Female Secondary School Stipend Project using a social exclusion framework. Journal of Health Population and Nutrition, 27(4), 505-517.

Sharabi, Hisham (1996). Islam and modernization in the Arab world. In Jack H . Thompson and Robert D. Reischauer (Eds), Modernization of the Arab World. Princeton, NJ: Van Nostrand.

Sikand, Yoginder (2002). Origins and Development of the Tablighi-Jama’at (1920-2000): A cross-country comparative study. New Delhi: Sangam Books.

Tan, Charlene (2010). Contesting Reform: Bernstein’s pedagogic device and madrasah education in Singapore. Journal of Curriculum Studies, 42(2), 165-182.

Taub, David and Klein, Joe (2000). State religious education – religion vs. state. Journal of Church and State, 42(2) (Spring).

Weinberg, Laurence D. (2007). Religious Charter Schools: Legalities and practicalities, London: lAP.

Winthrop, Rebecca and Graff, Corinne (2010). Beyond Madrasas: Assessing the links between education and militancy in Pakistan. Center for Universal Education Working Paper 2, Brookings Institution, Washington DC, June.

World Bank (2010). Secondary School Madrasas in Bangladesh: Incidence, quality and implications for reform. Bangladesh Development Series 27, Dhaka: World Bank.

Zaman, Muhammad Qasim (1999). Commentaries, print and patronage: Hadith and the madrasas in modern South Asia. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 62, 60-81.

Zaman, Muhammad Qasim (2007). The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of change. Princeton, NJ: Princeton University Press.

সম্পাদকীয় নোট: লেখাটি ২০১৪ সালে সাঈদা বুয়াং ও ফিলিস ঘিম-লিয়ান চিউ সম্পাদিত মুসলিম এডুকেশন ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি: এশিয়ান পারসপেকটিভ গ্রন্থে ‘মাদ্রাসা এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: কনটেস্টেশনস অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বইটি টেইলর ও ফ্রান্সিস, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত। অনুদিত রচনাটি মতিউর রহমান সম্পাদিত প্রতিচিন্তা ত্রৈমাসিকের ২০১৭ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের সম্মতিতে অরাজে প্রকাশ করা হলো।